|

Le 8 juin 2004, un phénomène rarissime va se

produire : la planète Vénus va passer devant

le Soleil. Aucun être humain vivant aujourd'hui n'a

vu de passage de la planète Vénus devant le

Soleil : le dernier passage remonte à1882... les astronomes

appellent ce phénomène un "transit"

de Vénus devant le Soleil.

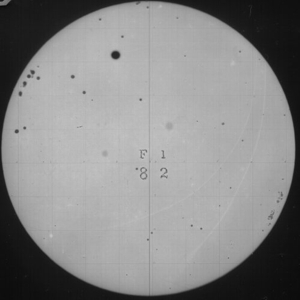

Une des rares photos du transit de 1882

Le transit est, tout simplement, le passage du disque sombre

de la planète Vénus devant le disque brillant

du Soleil. C'est en fait une mini-éclipse (très

partielle !) du Soleil puisque le diamètre apparent du Soleil

sera de 0,525° soit 31,5 mn d'arc alors que celui de Vénus

ne sera que de 0,016° soit 1 mn d'arc : en clair, Vénus

ne viendra couvrir que 3% du disque solaire.

Pour Fécamp, le transit aura lieu de 05 h 20 mn 4.6

sec à et 11 h 23 mn 39.7 sec en Temps Universel, soit,

en heure légale d'été, de 07 h 20 mn

4.6 sec à 13 h 23 mn 39.7 sec. Ces horaires peuvent

varier de quelques minutes en France métropolitaine. Vous

les trouverez pour chaque chef-lieu de département avec une

précision de l'ordre de la seconde sur le site Internet de

l'Institut

de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides qui

nous a fourni l'animation ci-dessous.

Pour observer ce passage dès le début, il faudra que votre

site d'observation dispose d'un horizon parfaitement dégagé

en direction de l'Est. En effet, à 7 h 20, le Soleil

ne sera encore qu'à 11° au dessus de l'horizon à Fécamp

et Toussaint. Par contre, à la fin du transit, aucun

problème : le Soleil sera perché à presque

62° au-dessus de l'horizon.

Il faut rappeler que l'observation du Soleil peut être dangereuse

: regarder le Soleil sans protection peut entraîner des dégats

définitifs sur la rétine de l'oeil. Ne faites donc

pas n'importe quoi ! Les consignes

de sécurité à respecter sont les

mêmes que celles qu'il fallait appliquer lors de l'éclipse

de Soleil du 11 août 1999. Et si vous ne souhaitez pas

appliquer ces consignes, allez vous acheter au préalable

une jolie canne blanche...

L'observation du transit à l'oeil nu :

L'observation du Soleil et du transit de Vénus à

l'oeil nu nécessite des lunettes spéciales en

polymère noir ou en Mylar. Des verres de soudeur sont

utilisables à condition qu'ils soient d'un grade au

minimum égal à 13. Toute autre méthode

est interdite car trop dangereuse : si vous souhaitez savoir

jusqu'où peut aller la stupidité, consultez

le dossier des 10 bêtises à

ne pas faire pour observer le Soleil. La feuille format

A4 de polymère coûte environ 10 euros, la feuille

A4 de Mylar environ 20 euros (plus fragile mais de meilleure

qualité optique que le polymère). Vous pouvez en commander

à la librairie scientifique Uranie (polymère noir), à la Maison de l'Astronomie (polymère

noir et Mylar).

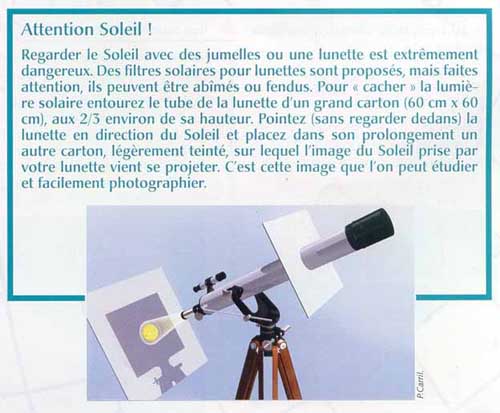

L'observation du transit par projection :

Vous pouvez également projeter l'image du Soleil au

travers d'une paire de jumelles ou d'un télescope sur une

feuille blanche ou un écran. Pour que l'image soit bien visible,

l'écran est mis à l'ombre (avec un carton sur le schéma

ci-dessous).

Cette méthode présente une bonne sécurité

pour vos yeux à une condition impérative : restez toujours

à côté de votre télescope afin

de veiller à ce qu'aucun inconscient ne vienne regarder

dans l'oculaire ! Et vous pouvez être sûrs

qu'il y aura toujours une ou deux personnes pour tenter le

coup dès que vous aurez le dos tourné... A cette

restriction près, la méthode d'observation par projection

vous montrera sans problème le disque noir de Vénus sur le

disque lumineux du Soleil.

Un appareil a été réalisé sur le même principe, le

"solarscope", développé en partenariat avec l'observatoire

de la Côte d'Azur. Le Soleil est projeté directement sur un

écran au moyen d'un petit tube doté d'une lentille

grossissante.

La position de la lentille a été calculée

pour empêcher qu'un spectateur imprudent ne puisse se

brûler la rétine. Le solarscope est certainement

actuellement le meilleur système d'observation en public

du Soleil, notamment avec des enfants. Vous trouverez tous

les renseignements sur le site Internet du solarscope. Il coûte aux alentours de 60 euros

dans le commerce et 49 Euros en cas d'achat direct en ligne

(transport non compris).

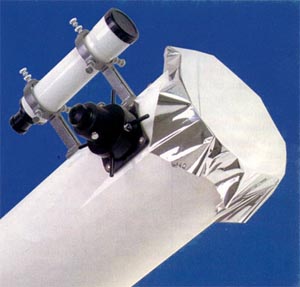

L'observation directe du transit avec un télescope

:

En ce cas, la seule méthode sûre pour vos yeux

consiste à placer un filtre à l'entrée de l'instrument.

Vous pouvez en confectionner un vous-même avec une feuille

de Mylar ou de polymère noir analogue à ceux

utilisés pour les lunettes d'éclipse. Vérifiez

cependant systématiquement avant toute utilisation

de votre filtre-maison qu'il ne comporte aucun petit trou,

aucune rayure sous peine de courir le risque d'y griller,

bêtement, votre rétine.

L'achat, dans un magasin d'optique spécialisé

en astronomie, d'un filtre en verre aluminisé vous

garantira par contre une sécurité totale. Certes,

ces filtres sont plus coûteux (de 75 à 150 euros)

mais vos yeux valent peut-être cet investissement...

Un dernier point : si vous disposez d'un petit filtre "sun"

pour l'oculaire de votre télescope, jetez-le à

la poubelle... sous l'influence des rayons solaires concentrés

par le télescope, ce genre de camelote vous éclate

régulièrement à la figure en pleine observation.

Ne vous en servez jamais !!!!!!!

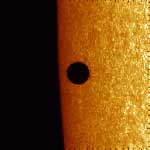

Enfin, les plus fortunés d'entre vous équiperont

leur télescope d'un filtre H-alpha, qui permet d'observer

le Soleil dans la longueur d'onde de l'hydrogène, celles

des protubérances du Soleil : voir le disque de Vénus

se déplacer devant les "flammes" du Soleil

sera un spectacle fabuleux. L'Observatoire Européen

du Sud a filmé ainsi en 2003 le passage de Mercure

devant le Soleil : cliquez sur l'image ci-dessous pour admirer

l'animation que nous en avons tirée (270 Ko).

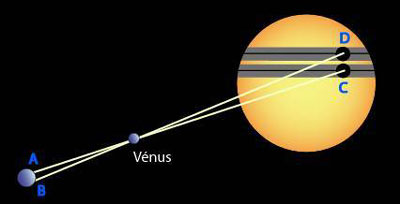

Ce que vous verrez le 8 juin 2004 :

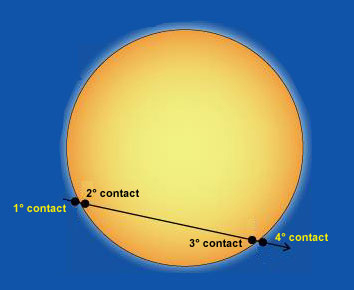

Les astronomes distinguent plusieurs instants bien précis

dans ce passage de Vénus devant le Soleil : l'instant

où le bord de Vénus touche le bord du Soleil

est appelé le 1° contact. L'instant où la

totalité du disque de Vénus est entré

sur le Soleil est appelé 2° contact. Inversement,

le 3° contact est l'instant où le bord de Vénus

s'apprête à ressortir du disque solaire et le

4° contact est celui où la totalité du disque

vénusien a quitté le Soleil.

Les 4 contacts lors du transit de Vénus

Les 1° et 4° contacts ne sont pas toujours faciles

à repérer dans le tremblotement que présente

toujours dans un télescope le bord du Soleil en raison

de la chaleur dégagée par ce dernier. Par contre,

les 3° et 4° contacts sont facilement visibles.

Mais les possesseurs de télescopes équipés

de filtres spéciaux assisteront sans doute au phénomène visuel

de "l'arc de lumière" décrit par Camille

Flammarion (fondateur de la Société Astronomique de France),

dans sa description du transit de Vénus du 6 décembre 1882

: quelques minutes après le premier contact de Vénus - son

bord côté Est s’étant engagé sur le disque solaire -, un arc

très lumineux apparut contre son bord Sud et s’étendit progressivement

par l’Ouest et le Nord : le Soleil illuminait donc la couche

atmosphérique de la partie encore externe du disque de Vénus.

Simulation de "l'arc de lumière"

Le phénomène dura une quinzaine de minutes, le temps pour

la planète Vénus de s’engager complètement sur le disque

solaire. A ce moment-là, l’arc disparut, faisant place à un

second phénomène visuel, dit de "la goutte noire"

: le petit disque sombre sembla alors être raccordé au bord

du Soleil par un court ligament, sombre lui aussi, donnant

l’impression d’une goutte qui va se détacher. Puis, une fois

le 3° contact fini et Vénus totalement engagée

sur le disque du Soleil, la "goutte noire" disparut

à son tour. Le phénomène de « la goutte noire » est bien connu

des astronomes car on le retrouve lors des transits d’une

autre planète, Mercure, laquelle par contre ne produit pas

l’effet de l’arc lumineux puisqu’elle ne possède pas d’atmosphère.

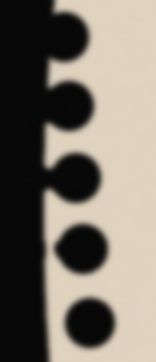

La "goutte noire" lors du transit de Mercure en

2003

Si les 3° et 4° contacts sont aisément repérables,

par contre leur chronométrage exact est parfois un

peu délicat en raison de l'effet "goutte noire".

|

premier contact |

05 h 20 mn 4.6 s |

arc de lumière |

|

second contact |

05 h 39 mn 47.6 s |

goutte noire |

|

troisième contact |

11 h 04 mn 19.8 s |

goutte noire |

|

quatrième contact |

11 h 23 mn 39.7 |

arc de lumière |

Horaires des 4 contacts pour Fécamp

La rareté des transits de Vénus :

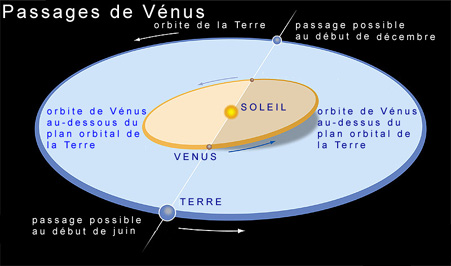

Pourquoi donc ce phénomène est-il si rare ?

La planète Vénus tourne autour du Soleil en

225 jours. Nous devrions donc voir ce phénomène

à chaque tour, c'est à dire à chaque

conjonction entre Vénus et le Soleil. Ce serait vrai

si Vénus et la Terre tournaient autour du Soleil dans

le même plan. Mais le plan orbital de Vénus est

incliné de 3 degrés environ par rapport au plan

orbital de la Terre : de ce fait, Vénus passe le plus

souvent au-dessus ou au-dessous du disque solaire et nous

ne voyons alors pas de transit. La figure ci-dessous, fournie

par l'Institut de la Mécanique Céleste et de

Calcul des Ephémérides, montre bien ce phénomène.

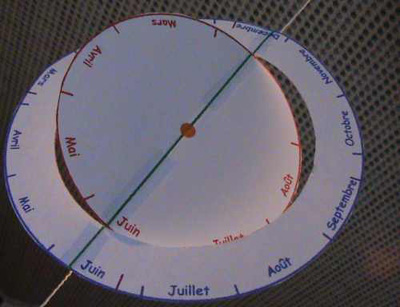

On voit ainsi qu'il n'y a qu'une seule possibilité

pour qu'il y ait un passage de Vénus devant le Soleil

: il faut que le Soleil, Vénus et la Terre soient parfaitement

alignés sur la ligne d'intersection des deux plans

orbitaux (les astronomes appellent cette ligne la "ligne

des noeuds"). La Terre ne croise cette ligne qu'en juin

et en décembre, comme le montre parfaitement la petite maquette

ci-dessous, réalisée par le

comité de liaison enseignants - astronomes (CLEA).

Le problème, c'est que Vénus et la Terre ne se trouvent

simultanément sur ces noeuds que très rarement, environ deux

fois par siècle comme le montre le tableau ci-dessous

des dates de transit :

| 7 décembre 1631 |

| 4 décembre 1639 |

| 6 juin 1761 |

| 3 juin 1769 |

| 9 décembre 1874 |

| 6 décembre 1882 |

| 8 juin 2004 |

| 6 juin 2012 |

Pour mieux comprendre la périodicité de ces

transits de Vénus, vous pouvez consulter notre page

spéciale "prise de tête".

La rareté extrême des transits de Vénus

devant le Soleil explique pourquoi les

astronomes dans le passé ont toujours attendu avec

beaucoup d'impatience ces rendez-vous et ce, d'autant

plus, que c'est grâce à ces transits qu'a pu

être calculée précisément la distance

qui sépare la Terre du Soleil. Il fallait pour celà

que deux équipes d'astronomes, postés en deux

endroits différents de la surface de la Terre, observent

au même instant le transit de Vénus : les astronomes

postés en A voyaient le disque de noir de Vénus

en C sur le Soleil, pendant que les astronomes postés

en B le voyaient en D.

A partir de là, le reste n'est plus qu'affaire de

géométrie et de calculs plus ou moins savants

que nous vous proposons de découvrir, en refaisant

le cheminement du grand astronome

du XVII° siècle Edmund Halley.

Vous pouvez vous aussi profiter du passage de Vénus

devant le Soleil, ce 8 juin 2004, pour recalculer

vous-même la distance Terre-Soleil. D'autres méthodes

existent également que vous toruverez décrites

sur les sites Internet suivants :

Comité

de Liaison Enseignants-Astronomes : ce site est très

bien adapté aux collégiens, lycéens et

à leurs enseignants.

La

Main à la Pâte : ce site est épatant

pour les enseignants du cycle 3 du primaire qui y trouveront

plein d'idées d'expériences pratiques pour leur

élèves.

Enfin, les lycéens plus âgés peuvent

participer, grâce à Internet, à la campagne

internationale 2004 de mesure de la distance Terre-Soleil

organisée par l'Institut

de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides avec

le concours du Ministère de l'Education Nationale et

la Recherche ou bien sur le site

européen Futura-Sciences.

|