|

Cette méthode est inspirée de celle proposée

par les auteurs de l'excellent livre "Vénus devant

le Soleil", publié par les éditions

Vuibert - Adapt, et qui constitue une véritable

mine de renseignements pour tout astronome amateur désireux

de comprendre le transit de Vénus devant le Soleil.

Cette méthode s'apparente à celle qu'élabora

Edmund Halley, avec quelques simplifications

(ouf !). Le point de départ repose cependant sur le

même raisonnement que celui que fit Edmund Halley en

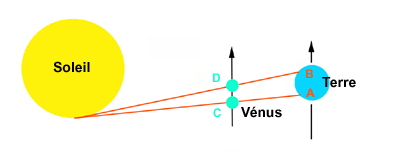

1716. Selon que l'observateur est placé sur le globe

terrestre en A ou en B, il verra Vénus sur le Soleil

respectivement en A' et en B'.

Schéma 1 : ASCT-astronomie

Le trajet que décrit Vénus sur le Soleil, depuis

son entrée sur le disque solaire jusqu'à sa

sortie, dessine une droite, appelée "corde"

: le schéma ci-dessus montre bien ces deux cordes.

Pour l'observateur A, la corde suivie par Vénus va

de a1 à a2. Pour l'observateur B, la corde va de b1

à b2. Les deux cordes sont séparées par

une distance e.

- Première constatation : si les observateurs A et

B sont trop proches, "e" sera trop faible et les

deux cordes se superposeront sans que l'on puisse distinguer

l'une de l'autre. La méthode Halley implique donc

que les deux équipes d'astronomes soient les plus

éloignées possible, l'une dans l'hémisphère

Nord et l'autre dans l'hémisphère Sud

- Deuxième constatation : observée depuis le lieu

B, Vénus suit une corde plus courte que vue depuis A : le

passage de Vénus devant le Soleil durera donc moins

longtemps pour l'observateur B que pour l'observateur A

Le calcul de la valeur de "e" constitue la première

étape de nos calculs. Il s'agit d'un calcul simple,

qui fait appel au bon vieux théorème de Thalès

sur les triangles semblables : les triangles AVB et A'VB'

sont effectivement des triangles semblables

Schéma 1 : ASCT-astronomie

Si dvs est la distance séparant Vénus du Soleil

et dtv celle qui sépare la Terre de Vénus, on

en conclut, grâce au théorème de Thalès,

que :

La troisième loi de Képler établit qu'il

existe un rapport constant entre les distances des planètes

et leurs vitesse de révolution autour du Soleil. Etablies

en 1629, ces lois étaient donc bien connues de Halley,

en 1716. Il eût l'idée de s'en servir pour exprimer

les distances dst et dsv

Par convention, appelons Tt la période de révolution

de la Terre autour du Soleil et dst la distance qui les sépare,

et faisons-en de même pour Vénus avec Tv pour

la période de révolution et dsv la distance

Vénus-Soleil. La troisième loi de Képler

énonce alors que :

La loi de Képler permet alors à Edmund Halley

de réécrire l'équation de "e"

comme suit :

Les durées de révolution de la Terre et de

Vénus autour du Soleil étaient déjà

bien connues au XVII° siècle : la Terre met environ

365 jours pour boucler son orbite et Vénus 225 jours.

Grâce à ces chiffres, l'équation de "e"

va devenir tout bêtement :

Par exemple, si la distance AB séparant les deux équipes

d'astronomes est de 4000 km, "e" aura une valeur

d'environ 10 500 km

Ce n'est qu'arrivés à ce point que nous allons

simplifier un peu les calculs d'Edmund Halley, en nous aidant

du diamètre du Soleil. Exprimé en radians, le

diamètre apparent du Soleil tel que nous le voyons

dans le ciel est égal à son diamètre

réel, divisé par la distance qui le sépare

de la Terre

Or, le diamètre réel du Soleil est facile à

évaluer grâce au transit de Vénus : reprenez

le schéma 1. S'il était à l'échelle,

comme ce sera le cas sur les photographies que vous effectuerez

le 8 juin prochain, vous pourriez constater que le Soleil

est 133 fois plus large que "e".

|

|

|

|

Les photographies de l'observateur

A |

Les photographies de l'observateur

B |

|

|

|

La superposition des deux photographies

permet de mesurer le rapport diamètre solaire

/ e |

Une simple multiplication vous suffit alors pour démontrer

que le Soleil mesure 133 x e = 1 396 000 km.

Une mesure du diamètre apparent du Soleil donne 32

minutes d'arc, soit un peu moins de 1/100 de radian. Il ne

vous reste plus qu'à reprendre l'équation précédente

et vous aurez alors le résultat de la distance Terre-Soleil

: dst = 150 000 000 km approximativement. Sachant que la valeur

réelle est de 149 600 000 km, appréciez la performance...

Et toc...

D'autres méthodes sont possibles :

Le comité

de liaison enseignants-astronomes propose une méthode

adaptée aux astrophotographes : il s'agit de superposer,

comme précédemment, deux photos prises au même

instant et de mesurer le chevauchement de l'image de Vénus.

|

|

|

|

|

Photo prise à Dijon |

Photo prise à La Réunion |

Superposition des photos |

Simulation d'images réalisées simultanément

le 8 juin 2004 à 10 H TU

Si vous avez l'intention de calculer la distance Terre-Soleil

par une méthode faisant appel à la photographie,

qu'elle soit argentique, numérique ou bien avec une

webcam, nous vous recommandons de prendre connaissance du

remarquable protocole élaboré

par le CLEA. Et si vous êtes débutants en

astrophotographie, consultez impérativement notre dossier

sur la photographie du Soleil et tout particulièrement

le chapître relatif à la protection de vos yeux

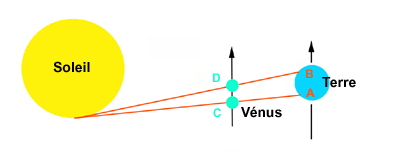

L'institut

de la Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides

propose de reproduire à l'identique le calcul de la

distance Terre-Soleil très exactement comme au XVIII°

siècle, grâce au chronométrage précis

des différents contacts de Vénus avec le disque

solaire. Le schéma ci-dessous, qui représente

Vénus et la Terre sur leurs orbites autour du Soleil,

illustre cette technique : l'observateur A voit l'entrée

de Vénus sur le disque solaire en C, avant l'observateur

B qui doit attendre que Vénus soit arrivée en

D

Enfin le site européen

Futura-Sciences coordonne tout un programme de mesures

de la distance Terre-Soleil en faisant appel aux deux méthodes

ci-dessus : photographie de la corde de Vénus sur le

Soleil et chronométrage des différents contacts.

N'hésitez pas à vous inscrire afin de participer

à l'une et/ou l'autre de ces grandes opérations

internationales : plus nous serons de fous... |