CLASSIFICATION DES METEORITES :

Leur classement n'est pas toujours aisé. Plusieurs tentatives de classification sont possibles. La classification la plus courante regroupe les météorites en 3

grandes familles :

- les météorites pierreuses ou aérolithes.

- les météorites riches en métal (alliage de fer et nickel)

ou sidérites

- les météorites mixtes ou métallo-pierreuses appelées sidérolithes.

1. Les aérolithes :

Parmi les aérolithes, si la surface présente des petites cavités on

parle de chondrites (les cavités sont appelées des chondres

par les géologues), et dans le cas contraire d'achondrites.

|

|

|

| Chondrite :

la météorite de Pultusk |

Achondrite :

la météorite de Chassigny |

79% des météorites sont des chondrites. On ne sait pas

comment elles se forment, mais on suppose qu'elles proviennent de la

ceinture d'astéroïdes situés entre les orbites des planètes

Mars et Jupiter . Les chondrites carbonées représentent 5% des météorites

et contiennent des traces de matière organique, dont des acides aminés.

Leurs ratios d'isotopes sont similaires à ceux du Soleil et on suppose

qu'elles proviennent de la nébuleuse gazeuse d'où est né

notre Soleil. 8% des météorites sont des achondrites. Les achondrites

(= météorites de pierre sans chondres) proviennent de la croûte ou du

manteau d'un astéroide : elles ont vraisemblablement subi une cristallisation

à partir d'un magma en fusion. Par leur texture, leur composition minéralogique

et chimique, elles ressemblent à certains basaltes terrestres d'origine

volcanique

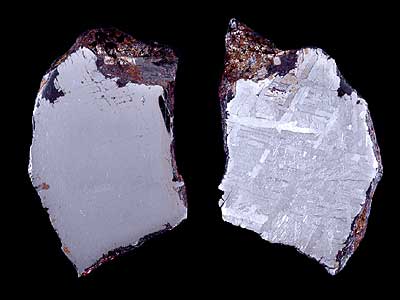

2. Les sidérites :

Environ 6% des météorites sont des météorites contenant des alliages

métalliques à base de fer et de nickel. On pense qu'elles

proviennent du noyau même de leur corps parent. Ces météorites

contiennent des structures très particulières que les minéralogistes

ont su mettre en évidence en polissant ces météorites

avant d'y appliquer un peu d'acide : les

figures de Widmanstätten. Il s'agit de lames de nickel qui viennent

traverser la masse métallique de la météorite, bien

visibles sur la partie droite de la météorite ci-dessous.

Ces structures sont dues à un lent refroidissement du noyau de l'astéroide

qui a permis la séparation des composants du métal en fusion, en

alliages de teneurs en nickel différentes

la météorite de Toluca et ses figures de Widmanstätten

(à droite)

3. Les sidérolithes :

Elles représentent 2% des météorites. Elles contiennent des mélanges

de silicate et fer-nickel. On pense qu'elles sont originaires de la zone

frontière située juste au-dessus du noyau des astéroïdes,

d'où proviennent les météorites ferreuses.

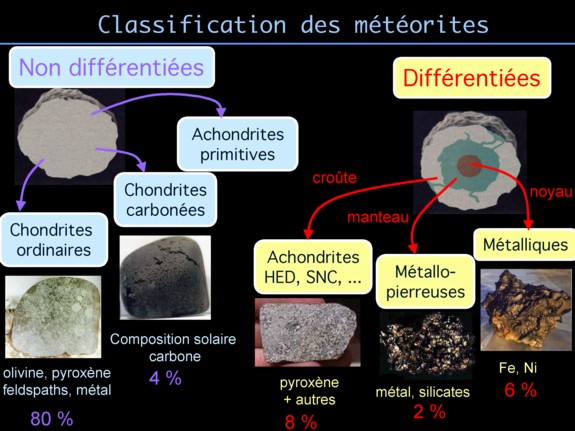

LA MEMOIRE DES ORIGINES

En regardant d'un peu plus près leur composition, les géologues

distinguent les météorites différenciées et les météorites non différenciées.

La différenciation est la séparation en plusieurs phases d'un mélange

de roches en fusion. Par exemple, la Terre, formée d'un noyau métallique,

d'un manteau rocheux et d'une croûte, est une planète différenciée. Les

météorites différenciées proviennent d'astéroïdes dont la température

s'est élevée suffisamment pour permettre un début de processus

de différenciation comparable à celui de la Terre. Elles comprennent les

météorites de fer, composées essentiellement de fer et de nickel, qui

sont pour la plupart des fragments de noyaux d'astéroïdes différenciés;

les pallasites et les mésosidérites faites pour moitié environ d'un mélange

de fer et de nickel et pour moitié de silicates; et les achondrites, dont

les plus nombreuses sont des laves volcaniques provenant de la croûte

d'un astéroïde différencié, vraisemblablement Vesta, le troisième plus

gros astéroïde.

Les météorites non différenciées, que l'on désigne sous le nom de chondrites,

viennent d'astéroïdes dans lesquels n'a jamais régné une température suffisante

pour faire fondre les roches. Elles conservent de ce fait la mémoire des

premiers instants du système solaire. Ainsi, l'analyse des chondrites

nous donne une bonne idée de ce qu'était la composition chimique globale

de la nébuleuse solaire, le nuage de gaz et de poussières d'où est né

le Soleil et le système solaire.

Les roches différenciées (terrestres, météoritiques lunaires. . .) ayant

été fondues à un moment ou à un autre depuis la naissance des planètes,

la structure initiale des matériaux constitutifs de celles-ci y est définitivement

perdue. On la retrouve, au contraire, dans les chondrites, faites en grande

partie de petites billes de 1/10 de millimètre à quelques millimètres

de diamètre, composées essentiellement de silicates : les chondres. Ceux-ci

existaient dans la nébuleuse solaire avant la formation des planètes.

Nous voyons donc encore dans les chondrites les "briques " élémentaires

qui ont servi à la construction des planètes.

L'AGE DU SYSTEME SOLAIRE

L'âge des météorites, que l'on détermine grâce

à la radioactivité naturelle, est en général compris entre 4,40 et

4,56 milliards d'années. Leurs différences d'âge reflètent des différences

dans l'évolution ancienne de leur température. Les objets les plus anciens

que l'on ait datés sont les inclusions réfractaires des chondrites. Ce

sont de petits ensembles de minéraux formés à haute température. Elles

ont un âge de 4,566 milliards d'années, à 2 millions d'années près. Ce

sont probablement les premiers solides qui se soient formés dans le système

solaire. C'est leur âge que l'on adopte pour celui du système solaire

lui-même.

DE LA POUSSIERE D'ETOILES

La mémoire des chondrites va au-delà de la naissance du système solaire.

Ces météorites contiennent en effet de minuscules cristaux de diamant,

de carbure de silicium, de graphite et d'alumine. L'étude fine des éléments

chimiques constitutifs de ces grains (carbone, silicium, oxygène...) montre

que ces derniers sont très différents de la matière du système solaire.

Ils ont pris naissance au voisinage de divers types d'étoiles (géantes

rouges, supernovae, novæ...), à partir de la matière synthétisée et rejetée

par celles-ci. Après avoir voyagé dans l'espace interstellaire, ils se

sont retrouvés dans la nébuleuse solaire, où ils ont été incorporés dans

les solides en formation. On les rencontre encore dans les chondrites.

Leur étude constitue une nouvelle forme d'astronomie, actuellement en

plein développement.

C'est ainsi que plusieurs études minéralogiques récentes

tendent à remettre en cause l'hypothèse actuelle qui voudrait

que notre système solaire soit issu d'un énorme nuage de

poussières et de gaz, la nébuleuse primordiale, qui aurait

été déstabilisé par l'explosion d'une étoile

voisine. Il y a 4.6 milliards d'années, un cataclysme terrifiant

aurait agité notre coin de galaxie : une étoile géante

en fin de vie aurait explosé en supernova. Le souffle de ce désastre

aurait alors frappé de plein fouet notre nébuleuse primordiale

qui errait dans les parages. Sous la violence de l'onde choc, ce nuage

se serait trouvé déséquilibré et serait entré

en rotation rapide sur lui-même pour former un disque de poussières

et de gaz d'où seraient nés une petite étoile jaune

et son cortège d'astres froids : le Soleil et ses 9 planètes.

Voilà le scénario qui fait figure d'histoire officielle

depuis 30 ans.

Mais l'analyse minéralogique d'une très ancienne météorite,

découverte en 1969 près de Pueblito de Allende, dans le

nord du Mexique, est venu chambouler ce beau scénario bien ficelé

météorite Allende

En 1976, 3 chimistes ont découvert dans les chondres de la météorite

d'Allende une teneur anormalement élevée en magnesium 26,

isotope rare du magnésium produit par la désintégration

de l'aluminium 26, une variété instable de ce métal.

Il y aurait donc eu de l'aluminium 26 dans la nébuleuse primordiale

? Mais gros pépin : la très courte durée de vie de

cette forme d'aluminium (moins de 740 000 ans) ne collait pas avec l'âge

du système solaire, âgé, lui de 4.6 milliards d'années.

A l'époque, les astrophysiciens avaient trouvé une parade

en émittant l'idée que cet aluminium aurait été

injecté dans notre nébuleuse primordiale par le souffle

d'une supernova proche : la supernova serait donc bien responsable et

de la formation du système solaire et de la présence de

métaux exotiques dans la météorite d'Allende. Ouf,

on avait eu chaud mais la théorie de la supernova tenait toujours

le coup ! En 2000, nouvel accroc : le cosmochimiste Kevin Mc Keegan découvre

dans la météorite d'Allende un nouvel élément

à durée de vie courte : le béryllium 10, qui, lui

est consommé par les étoiles et mais n'est en aucun cas

produit par l'explosion d'une supernova. Fin 2003, autour d'un français,

Marc Chaussidon, d'identifier un nouvel élément encore plus

éphémère, le béryllium 7, dont la période

n'est que de 53 jours, un délai bien trop court pour qu'une supernova,

aussi gigantesque soit-elle, puisse ensemencer avec cet élément

toute une nébuleuse de gaz et de poussières. Une autre théorie

est alors mise en selle : les nuages moléculaires interstellaires

ont tendance à se fragmenter spontanément, sans intervention

extérieure, en "grumeaux" dont l'effodnrement donne naissance

à des étoiles de faible masse... comme notre Soleil. Les

proto-étoiles ainsi formées émettent un fort rayonnement

X et ultra-violet qui interagit violemment avec la nébuleuse qui

les entourent. Ce flux énergétique expliquerait la présence

d'aluminium 26, ainsi que les concentrations observées en béryllium

7 et 10.

Cependant, la question n'est toujours pas tranchée car on vient

de trouver un nouvel isotope dans les météorites les plus

anciennes : du fer 60. Cette forme de fer ne peut en aucun cas avoir été

produit par l'irradiation d'une proto-étoile mais est au contraire

produit par l'explosion d'une très vieille étoile ! Le débat

reste donc très ouvert... |