|

Lorsqu'on demande à une personne de citer les objets du

système solaire qu'elle connaît, les noms pleuvent

: Jupiter, Saturne et ses anneaux, Mars, les comètes, etc...

Mais les astéroïdes sont presque toujours oubliés...

mondes lointains, glacés, perdus dans l'immensité

du ciel.

Bien qu'on en connaisse plusieurs dizaines de milliers, les astéroïdes

restent presque impossibles à observer à l'oeil nu : ils sont bien

trop petits, comparativement aux planètes et donc très peu lumineux.

Malgré leur nombre ils ont chacun un espace vital de plusieurs millions

de kilomètres ce qui rend les risques de collisions bien faibles.

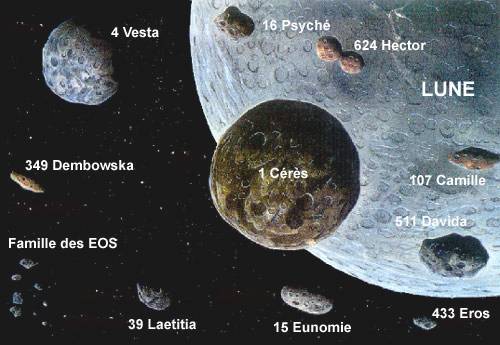

La masse totale de tous les astéroïdes réunis est inférieure

à celle de la Lune.

Taille comparée des plus gros astéroïdes et

de la Lune

L'astéroïde Vesta est l'exception : c'est le seul qu'il soit parfois

possible d'observer sans appareil optique. Sa luminosité n'étant

toutefois pas très grande, il faut savoir où tourner les yeux :

dans le ciel nocturne un astéroïde ressemble à une minuscule étoile

! Le meilleur moyen pour partir à la chasse aux astéroïdes avec

ses jumelles ou son télescope est d'observer le fond étoilé plusieurs

nuits d'affilées et de détecter les points lumineux qui se déplacent

par rapport aux étoiles du fond du ciel.

|

|

4 astéroïdes

sont cachés sur cette photo... Pour les trouvez, cliquez

sur l'image ci-dessus ! |

1. LA DECOUVERTE DE LA CEINTURE PRINCIPALE DES ASTEROIDES

Le premier astéroïde fut découvert par Giuseppe Piazzi, directeur

de l'observatoire de Palerme, en Sicile. La veille du jour de l'an

1800, ce dernier observait la constellation du Taureau, lorsqu'il

aperçut par hasard un objet non identifié se déplaçant très lentement

sur le fond étoilé. Il examina le déplacement de cet objet pendant

plusieurs nuits. Le jeune mathématicien Carl Frederich Gauss,

24 ans, utilisa les données de Piazzi pour mettre à l'épreuve

sa nouvelle méthode de calcul des orbites et parvint à

déduire en un temps record la distance exacte et l'orbite de cet

objet inconnu. Ses calculs plaçaient l'astre entre la planète

Mars et Jupiter. Piazzi le nomma Cérès, du nom de la déesse grecque

qui fait sortir la sève de la terre et qui fait pousser les jeunes

pousses au printemps. Le 7 décembre 1801, bingo ! L'astronome

Von Zach réussit à retrouver Cérès à

l'endroit précis calculé par Gauss !

Giuseppe Piazzi (1764-1826)

Sur le moment, Piazzi et Gauss crurent avoir enfin découvert

la mystérieuse "planète 28", la planète

qui manquait à l'appel, entre Mars et Jupiter. Depuis les

travaux de 1772 de l'astronome allemand Bode, tous les astronomes

s'interrogeaient sur cette planète hypothétique :

Bode avait en effet trouvé que les positions des planètes

du système solaire connues à l 'époque s'accordaient

avec une loi empirique découverte par le mathématicien Titius.

Mais la loi de Titius-Bode avait cependant un accroc : elle prédisait

l'existence d'une planète entre Mars et Jupiter, à environ

2.8 Unités Astronomiques (l'UA étant égale

à la distance Terre-Soleil, soit 149 597 870 km). Planète

que personne ne trouva... au tournant du XIXe siècle, un grand espace

vide s'étendait donc entre Jupiter et Mars.

Lorsque le 1er janvier 1801, Piazzi découvrit fortuitement Cérès,

il eût l'espoir d'avoir comblé ce trou. Mais très

vite, il fallut déchanter : Cérès était

bien trop petite pour mériter le titre de planète;

tout juste 1003 km de diamètre ! Un an plus tard, l'astronome

Olbers découvrit une deuxième petite planète, Pallas (608 km de

diamètre) à peu près à la même distance. Puis, ce fut le

tour de Juno, puis de Vesta.

Les découvertes se succédèrent ensuite à un rythme rapide.

L'évidence crevait les yeux : l'espace libre laissé par la

loi de Titius-Bode entre les orbites de Mars et de Jupiter était

peuplé par une myriade de planètes mineures que l'on baptisa

astéroïdes sur la proposition de l'astronome William Herschel. En

1868, 100 astéroïdes avaient déjà été

repérés. Mais toujours pas de véritable planète

dans le secteur...

L'invention de la photographie astronomique devait entraîner

un grand boum dans le nombre de découvertes : 1000 en 1923,

13 000 en 1999. Là où les observateurs visuels devaient

attendre plusieurs nuits pour voir leur astéroïde se

déplacer sur le fond du ciel, les astrophotographes n'avaient

qu'à laisser filer leur pose photographique durant plusieurs

minutes pour voir sur le cliché le déplacement de

l'astéroïde sous la forme d'une petite traînée.

La traînée photographique de l'astéroïde

Toutatis

C'est l'astronome Max Wolf qui, en 1891, fit cette découverte,

tout à fait par hasard. Enchanté de cette trouvaille,

Max Wolf la mit immédiatement en application, ce qui lui

permit de faire un véritable carton : 248 astéroïdes

ont été débusqués par cet astronome,

dont 4 d'un seul coup lors de la nuit du 25 septembre 1892 !!! Aujourd'hui,

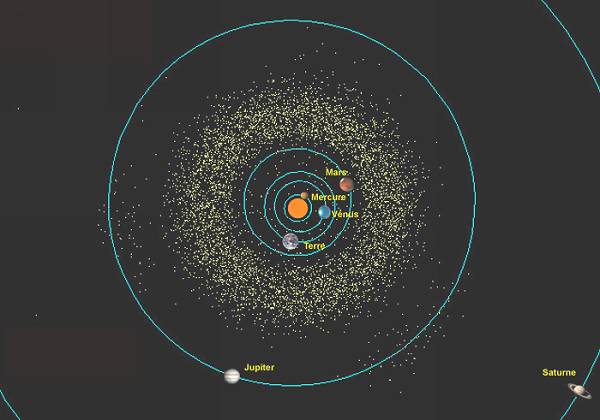

tous ces corps constituent la Ceinture Principale des Astéroïdes,

située entre Mars et Jupiter, entre 310 et 520 millions de

kilomètres du Soleil (= 2 et 3.5 Unités Astronomiques). Cette

ceinture mesure d'environ 200 millions de kilomètres de large (

= 1.3 UA seulement).

Image Thomas Roussel / ASCT-astronomie

2. LA VERMINE DU CIEL

La photographie systématique du ciel a permis de répertorier aujourd'hui

plus de 30 000 astéroïdes. Dans les années 50,

le nombre d'astéroïdes était devenu tel que beaucoup

d'astronomes les avaient surnommés "la vermine du ciel"

: c'est ainsi que sur certaines photographies du ciel prises par

le télescope du Mont Palomar, dans les années 1950,

on peut détecter jusqu'à une centaine de traces d'astéroïdes.

Il fallait alors un bon après-midi de boulot pour mesurer

et calculer les orbites de toute cette ménagerie, avec les

moyens de l'époque, à savoir une règle à

calculer, une table de logarithmes, une feuille de papier et un

crayon...

La position des 5781 principaux astéroïdes connus

au 7 juillet 1996

Jusqu'au XXe siècle, les astéroïdes ont été

largement délaissés du champ d'investigation des astronomes

professionnels, en raison de leur petitesse et de leur éloignement

qui rendaient impossible toute observation : seules étaient

connues, approximativement, leurs orbites et leurs masses.

L'analyse de leur courbe

de lumière et de leur spectre lumineux a parfois

permis de glaner quelques informations supplémentaires

sur leur forme et leur composition

chimique. Bien maigre moisson...

La découverte de plusieurs nouvelles familles d'astéroïdes

circulant en dehors de la Ceinture Principale est venue relancer

l'intérêt des astronomes pour ces petits corps :

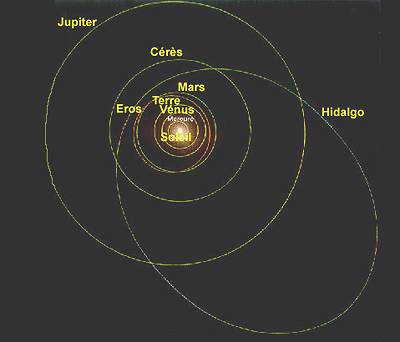

La famille des astéroïdes géocroiseurs mérite

une attention particulière. Certains astéroïdes,

comme Eros, ont une orbite qui plonge vers l'intérieur du

système solaire ce qui peut les amener à croiser la

route de la Terre...

... Et qui dit croisement d'orbite dit risque de collision ! Les

spécialistes de la préhistoire sont à peu près

certains que de telles catastrophes ont déjà frappé

notre Terre dans le passé et que c'est un choc de cette nature

qui a entraîné l'extinction des dinosaures

Aujourd'hui fonctionnent plusieurs programmes de surveillance de

ces astéroïdes géocroiseurs, potentiellement

dangereux pour la Terre. Le plus connu est le programme LINEAR.

Ce dernier programme possède cependant une face cachée

: il s'agit également d'un programme militaire américain,

destiné à mener la "guerre des étoiles"

3. LES DECOUVERTES DES ASTRONOMES AMATEURS

L'invention des caméras électroniques CCD a accru

de façon considérable le nombre de découvertes,

et a totalement supplanté la technique photographique traditionnelle

en raison de leur extraordinaire sensibilité. Mieux : la

baisse des prix de ces caméras CCD a permis également

à des astronomes amateurs motivés de s'équiper

et de se tailler ainsi leur part du gâteau, en découvrant

eux aussi de nombreux astéroïdes.

Les champions incontestables de ces chasseurs amateurs d'astéroïdes

sont sans conteste les époux van Houten (1010 découvertes

pour Monsieur et 1008 pour Madame !!!). Les japonais sont également

très fortiches à ce petit jeu, à l'instar de

Takao Kobayashi, qui a accumulé 567 découvertes homologuées

!

Il y a même un astéroïde baptisé 4179

Toutatis par son découvreur, le français Alain Maury.

Ce dernier a également proposé que les cratères

qui parsèment la surface de cet astéroïde soient

baptisés de noms tirés de la BD "Astérix".

Mais l'Union Astronomique Internationale n'a pas encore donné

son feu vert... Une spectaculaire animation de la rotation chaotique

de Toutatis sur lui-même est disponible en cliquant sur l'image

ci-dessous (format mpeg, 483 Ko).

4. LA CEINTURE DE KUIPER ET LES OBJETS TRANS-NEPTUNIENS

Equipés également de caméras CCD (mais en

plus gros !), les télescopes professionnels sont parvenus

à mettre en évidence l'existence d'une deuxième

ceinture d'astéroïdes loin, très loin du Soleil,

bien au-delà des orbites de la planète Neptune et

de la planète Pluton : la ceinture de Kuiper.

Le premier membre de cette famille de petits corps glacés

situés au-delà de la planète Neptune a été

appelé QB1. Il a été découvert en 1992 par

David Jewitt et Jane Luu. On en dénombre aujourd'hui un peu

plus de 1000 mais on estime que la ceinture de Kuiper contient plus

de 70 000 de ces astéroïdes que les astronomes anglo-saxons

appellent les Objets Trans-Neptuniens (TNO).

Les plus gros des objets trans-neptuniens sont restés tels

qu'ils se sont formés, lors de la naissance du système

solaire, voici 4.5 milliards d'années et sont donc de véritables

fossiles vivants, ce qui intéresse au plus haut point les

astronomes.

5. LES IMAGES DES SONDES SPATIALES

Il a fallu attendre la conquête spatiale pour enfin voir

de près quelques astéroïdes. Les premières images

d'un astéroïde sont l'oeuvre de la sonde Galileo qui a mis à

profit son voyage vers la planète Jupiter pour photographier

au passage les astéroïdes Gaspra en 1991 et Ida en 1993.

Les astronomes eurent la surprise de découvrir qu'Ida possédait

un minuscule satellite en orbite autour de lui, qui fut baptisé

Dactyle.

|

|

L'astéroïde 951 Gaspra

Photo NASA / JPL |

L'astéroïde 243 Ida et son satellite

Photo NASA / JPL

|

Puis, ce fut la sonde NEAR-Shoemaker qui s'est approchée

en 1997 de l'astéroïde Mathilde. Un film spectaculaire

de cette approche est disponible en cliquant sur la photo ci-dessous

de l'astéroïde (format mpeg, 226 Ko).

|

|

|

La sonde NEAR-shoemaker |

L'astéroïde 253 Mathilde

Photo NASA / JPL |

Continuant sa route, la sonde NEAR-Shoemaker parvint ensuite à

se mettre en orbite en 1999 autour de l'astéroïde Eros

sur lequel elle a réussi l'exploit de se poser le 12 février

2001.

|

|

|

L'astéroïde 433 Eros

Photo NASA / JPL |

Coucher de Soleil sur 433 Eros

Photo NASA / JPL |

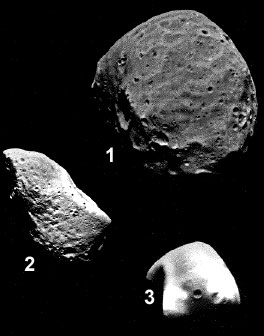

6. LES CAPTURES D'ASTEROIDES

En comparant les formes biscornues des astéroïdes et

celles de certains satellites, les astronomes se sont rendus compte

que plusieurs des satellites des planètes du système

solaire ne s'étaient pas formés en même temps

que leur planète mais étaient en fait des astéroïdes

qui avaient été capturés ultérieurement.

Sur la photo ci-dessous, serez-vous capable de distinguer l'astéroïde

Gaspra de Phobos et Deïmos, les 2 satellites de la planète

Mars ?

Pour connaître la solution, cliquez sur la photo ci-dessus

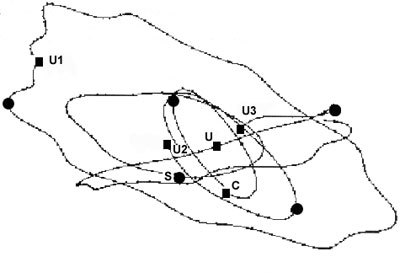

Certains satellites ont des orbites anormales, très excentriques,

tournant parfois à l'envers du sens normal des autres satellites

du système solaire. A l'évidence, ces satellites ne sont pas des

satellites issus de la nébuleuse protosolaire qui a donné naissance

aux planètes. Il est probable que ces satellites sont en fait des

astéroïdes qui ont été capturés par les planètes postérieurement

à la naissance du système solaire. C'est du moins ce que laissent

entrevoir les travaux de Brett Gladman et Jean-Marc Petit à l'Observatoire

de la Côte d'Azur : pour achever de vous convaincre de la très

grande fréquence de ces phénomènes de capture

dans l'histoire du système solaire, vous pouvez examiner

les orbites de plusieurs des petits satellites de la planète

Uranus.

Parfois, la capture se passe mal et, au lieu de se mettre en orbite

autour de leur planète, les astéroïdes capturés

viennent se fracasser sur celle-ci. C'est ce qui s'est passé

en 1994 avec la comète Shoemaker-Lévy qui est venue

plonger dans l'atmosphère de Jupiter, y laissant de monstrueux

nuages noirs visibles pendant plusieurs semaines.

7. CONCLUSION :

Les astéroïdes nous permettront peut-être de connaître

les origines du système solaire. En effet, situés dans une région

glacée de l'espace, en-dehors de toute influence physico-chimique,

ces petits corps ont préservé intacts leurs constituants originels

et leur aspect extérieur est resté figé. En les analysant, les planétologues

peuvent mieux comprendre les mécanismes (collision-fusion) qui conduisirent

à former le système solaire à partir de la nébuleuse d'où

sont nés le Soleil et les planètes.

Les petits corps du système solaire contiennent des informations

essentielles sur la naissance de nos planètes car ils ont été peu

modifiés : pas de pression écrasante comme sur les planètes géantes.

Pas de température interne élevée entraînant la fusion des roches

comme pour les planètes telluriques. Les astéroïdes sont des fossiles

vivants, composés de la matière solide de la nébuleuse protosolaire,

alors que les comètes sont plutôt des fossiles vivants issus de

la matière gazeuse de cette même nébuleuse.

Notre astéroïde préféré : celui

où habite le Petit Prince de Saint Exupery

|

Numéro

|

Nom

|

Diamètre (km)

|

Date de découverte

|

Découvreur

|

|

50000

|

Quaoar

|

1280

|

5 juin 2002

|

Trujillo, C. & Brown, M.

|

|

1

|

Cérès

|

1003

|

1er janvier 1801

|

Piazzi, G.

|

|

2

|

Pallas

|

608

|

28 mars 1802

|

Olbers, H. W.

|

|

4

|

Vesta

|

538

|

29 mars 1807

|

Olbers, H. W.

|

|

10

|

Hygeia

|

450

|

12 avril 1849

|

de Gasparis, A.

|

|

31

|

Euphrosyne

|

370

|

1er septembre 1854

|

Ferguson, J.

|

|

704

|

Interamnia

|

350

|

2 octobre 1910

|

Cerulli, V.

|

|

511

|

Davida

|

323

|

30 mai 1903

|

Dugan, R. S.

|

|

65

|

Cybele

|

309

|

8 mars 1861

|

Tempel, E. W.

|

|

52

|

Europa

|

289

|

4 février 1858

|

Goldschmidt, H.

|

|

451

|

Patienta

|

276

|

4 décembre 1899

|

Charlois, A.

|

|

15

|

Eunomia

|

272

|

29 juillet 1851

|

de Gasparis, A.

|

|

16

|

Psyche

|

250

|

17 mars 1851

|

de Gasparis, A.

|

|

48

|

Doris

|

250

|

19 septembre 1857

|

Goldschmidt, H.

|

|

92

|

Undina

|

250

|

7 juillet 1867

|

Peters, C. H. F.

|

|

324

|

Bamberga

|

246

|

25 février 1892

|

Palisa, J.

|

|

24

|

Themis

|

234

|

5 avril 1853

|

de Gasparis, A.

|

|

95

|

Arethusa

|

230

|

23 novembre 1867

|

Luther, R.

|

Quelques astéroïdes

Pour en savoir plus, un excellent document papier est disponible

: le numéro "spécial astéroïdes et

autres petits corps du système solaire" de la revue

de la Société Astronomique de France.

Un peu plus ancien, mais riche de précieuses données

sur les astéroïdes, "astronomie : le guide de l'observateur"

édité par la Société d'Astronomie Populaire

de Toulouse reste une référence : l'auteur du chapitre

consacré aux astéroïdes est Jean Lecacheux, astronome

professionnel, spécialiste des astéroïdes. Difficile

de trouver mieux...

|