|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

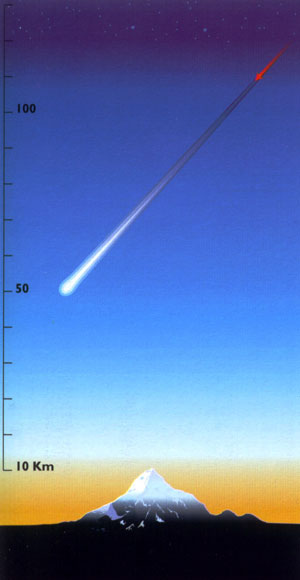

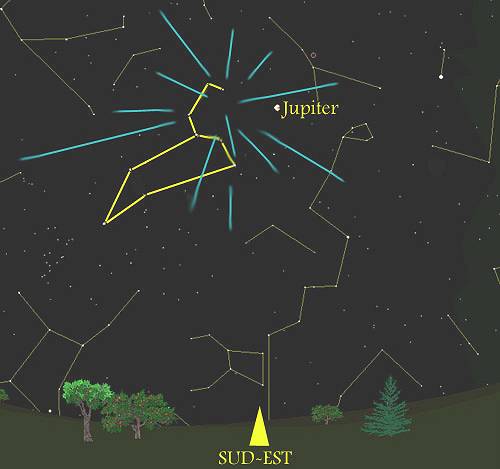

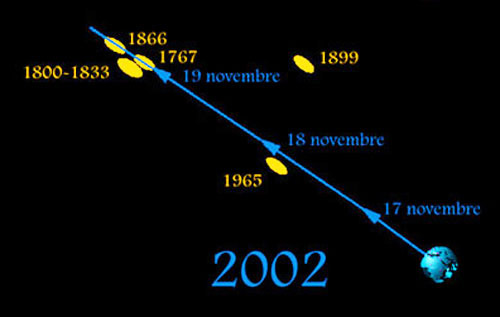

Schéma 5 : le radiant d'un essaim d'étoiles filantesNovembre 2002 : le dernier grand cru des LéonidesLa Terre a traversé successivement, en novembre 2002, les nuages météoritiques laissés par la comète lors de ses passages de 1767 et de 1866, ce qui a donné 2 pics d'activité maximale des Léonides : le premier pic s'est produit le 19 novembre aux alentours de 04 H TU ( c'est à dire 5 H en heure d'hiver), au-dessus de l'Europe de l'Ouest lorsque la Terre a rencontré le nuage météoritique de 1767. Le deuxième pic concernait les USA, vers 10 H 30 TU et était dû aux météorites du passage de 1866 de la comète 55 P/Tempel-Tuttle.

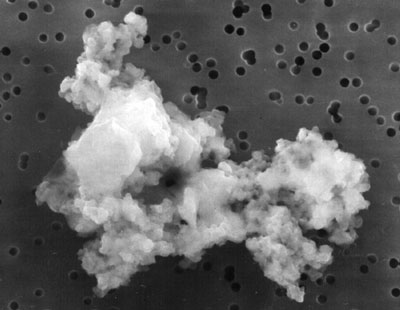

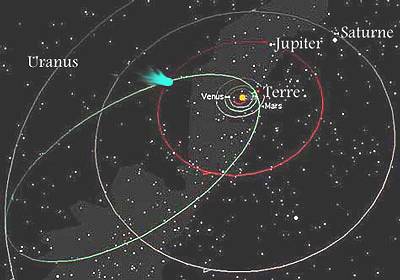

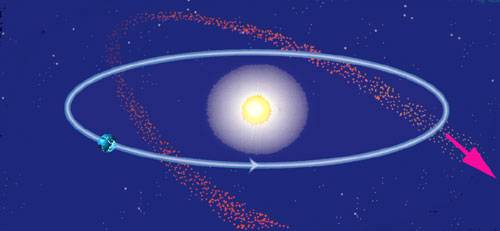

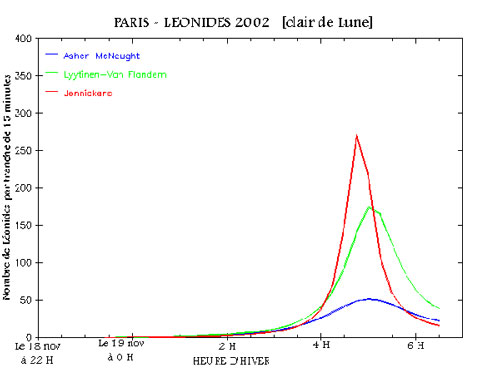

Schéma 6 : les veines météoritiques de la comète 55P/Tempel-Tuttle et l'orbite de la TerreLe nombre d'étoiles filantes prévu par les premières simulations informatiques promettait d'être absolument exceptionnel : entre 3000 et 5900 étoiles filantes à l'heure pour l'Europe. En clair, beaucoup d'astronomes s'attendaient à une véritable tempête d'étoiles filantes. D'autres astronomes, dont ceux de l'équipe française de J. Vaubaillon, pensaient que les Léonides de 2002 ne seraient pas aussi denses. Ce sont ces derniers qui ont vu juste.

L'exceptionnelle tempête d'étoiles filantes de novembre 1966Pourquoi de tels écarts entre les prédictions et la réalité ? Les prévisions sont toujours entachées de beaucoup d'incertitudes. Incertitudes dans l'exactitude des modèles mathématiques de simulation. En effet, beaucoup de paramètres doivent être pris en compte : si les années de passages de la comète 55 P/Tempel-Tuttle sont désormais bien connues, par contre les annales ne conservent pas toujours une trace très précise des anciennes pluies d'étoiles filantes, de leur heure exacte et surtout de leur intensité. Difficile dans ces conditions d'estimer l'importance des nuages météoritiques que la Terre va croiser sur son orbite, ces nuages se dispersant petit à petit dans l'espace au fil des siècles. D'autant plus que plusieurs facteurs viennent modifier la position des nuages de météorites : la pression exercée par les flux de particules irradiées par le Soleil (= le vent solaire) tend à repousser les météorites un peu plus loin chaque année. Les traînées météoritiques laissées lors des passages les plus anciens de la comète ont alors tendance à se diluer petit à petit dans l'espace. De même, l'attraction gravitationnelle des grosses planètes comme Jupiter n'est pas sans incidence sur l'orbite du nuage de météorites et sur leur dispersion dans l'espace.

Schéma 7 : les prévisions selon 3 équipes indépendantes

d'astronomes

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

Photographies de plusieurs bolides tirées de l'album photo du site Science & NASA

Grosso modo, en raison de la présence de la Lune, on a pu voir le 19 novembre 2002 en haute montagne 350 étoiles filantes / heure, soit une étoile filante toutes les 10 secondes.

Photo Yukio Sanuki

Par contre, sur la plaine normande, avec un petit voile de brume, il a fallu se contenter d'une bonne centaine d'étoiles filantes / heure soit, pour le même phénomène, une étoile filante toutes les 30 secondes, ce qui constitue déjà un bien joli spectacle, sans nul doute le plus impressionnant qui soit après celui d'une éclipse de Soleil.

Une belle Léonide

Pour mettre plus de chances de son côté, il ne fallait pas hésiter pas à prendre sa voiture et à faire quelques dizaines de kilomètres afin de s'éloigner de la lumière des villes. Par ailleurs, bien que pratiquement pleine, la Lune était cependant assez basse sur l'horizon, environ 18 degrés au-dessus de l'horizon normand. On pouvait donc, sans trop de difficulté, planquer son poste d'observation derrière une maison afin qu'elle masque la Lune : autant d'étoiles filantes visibles en plus ! Pour la brume, nous avons essayé, un soir de fiesta passablement arrosée, de braquer vers le ciel toute une batterie de sèche-cheveux : le résultat n'a pas été tout à fait à la hauteur des espérances conçues sous l'emprise de l'alcool ... si vous avez une meilleure idée, faites-nous signe. La médaille du grand scoubidou astronomique toussaintais sera décernée aux meilleures suggestions.

PhotoWalter Pacholka : une Léonide passe juste à côté de l'amas d'étoiles des Pléiades

En tout état de cause, il ne fallait pas louper le spectacle du 19 novembre 2002 car il s'agissait de la dernière possibilité de pluie d'étoiles filantes avant de très nombreuses décennies.

Un petit sursaut d'activité pourrait se produire le 13 novembre 2003 tandis que la Terre traversera une zone où traîneraient quelques particules piégées par la planète Jupiter, mais le taux zénithal horaire ne dépasserait pas 100 étoiles filantes à l'heure. Selon Asher & Mc Naught, une autre possibilité, avec un taux horaire équivalent d'une centaines d'étoiles filantes à l'heure, se produira en 2006 lorsque la Terre traversera un petit nuage de météorites émises en 1932 par la comète 55 P/Tempel-Tuttle. Puis les Léonides sombreront dans l'oubli pendant 30 ans, avec guère plus de 10 à 15 Léonides par heure au mois de novembre de chaque année. Il faudra attendre ensuite 2035, 2098 ou 2131 pour avoir une petite chance de revoir une tempête d'étoiles filantes digne de ce nom.

Les Léonides de 1833 au dessus des chutes du Niagara.

Illustration tirée du "Bilderatlas der Sternenwelt" d'Edmund Weik

en 1892.

Mais si vous voulez d'ores et déjà savoir à quoi ressemble une pluie d'étoiles filantes, les somptueuses photos des Léonides 2001 devraient vous ravir ... Et si vous souhaitez profiter des Léonides pour réaliser vos premières astrophotos, jetez un coup d'oeil sur notre page de conseils pour réussir vos photos des étoiles filantes.

Pour tout savoir sur les Léonides, ne manquez pas l'incontournable site de Christophe Marlot. C'est une mine fabuleuse de renseignements qui font de ce site Internet l'un des meilleurs sites d'astronomie d'amateur français.

Animation George Varros

Enfin, si la météo est vraiment trop bouchée pour vous permettre de voir les Léonides, vous avez la ressource de les entendre sur votre poste radio : lorsqu'un bolide passe au-dessus de votre tête, il entraîne fréquemment des parasites qui peuvent être assez facilement captés en ondes courtes. Un exemple, sous forme d'un petit fichier wav de 143 Ko, est à votre disposition : écoutez les Léonides !

Côté bande son, vous pouvez aussi retrouver l'ambiance échevelée d'une nuit de tempête d'étoiles filantes grâce à Christophe Marlot qui a enregistré durant une minute ses tentatives (désespérées) de décompte des météores lors des Léonides de 2001"

http://www.astrosurf.com/carnets-astronome/leonides/leonides2001_coree_son.htm.

Photographiez les Léonides | L'album photo des léonides 2002

| Inf | |||||||||||||||

| |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| |||||||||||||||

- L'utilisation de ce site signifie que vous en acceptez les conditions - | |||||||||||||||