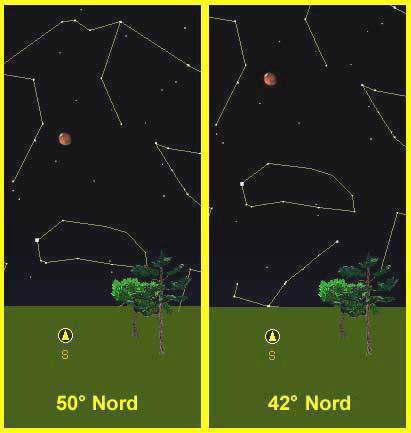

| En 1672, Cassini depuis Paris et Richer associé à

Picard depuis la Guyane, réussirent à mesurer la distance

de la Terre au Soleil et donc les dimensions du Système solaire

en observant précisément la position de la planète Mars depuis deux

lieux très éloignés sur la Terre (Paris et Cayenne) : vue de ces

deux sites, la planète ne se projette pas au même point du ciel

(l’écart de parallaxe était de 24”), cela leur avait permis

de déterminer par trigonométrie la distance Terre-Soleil à 22 000

rayons terrestres (la bonne valeur est 23 500 environ).

De son côté, Edmond Halley, alors jeune assistant

de l'astronome royal John Flamsteed (1646-1719), parvint en 1677

à observer pour la première fois en entier un passage

de Mercure devant le Soleil, lors d'un séjour sur l’île

de Sainte-Hélène. Avec sa lunette de 7 m de longueur focale, Edmund

Halley parvint à mesurer à 30 secondes près

la durée de ce transit. Il eut alors l'idée de mesurer

plus facilement la distance de la Terre au Soleil, toujours par

une méthode de parallaxe (c’est-à-dire l’angle sous lequel

on verrait le rayon terrestre depuis le Soleil), mais en se servant

des transits de Vénus devant le Soleil : bien que beaucoup

plus rares que les transits de Mercure, ceux de Vénus sont

cependant infiniment plus aisés à observer en raison

de la taille supérieure de Vénus.

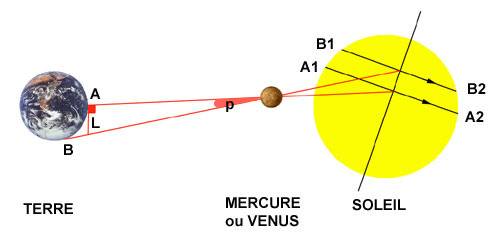

Lors de son passage devant le Soleil, la planète décrit

une ligne A1-A2 pour les observateurs situés au point A et

une ligne B1-B2 pour ceux situés en B. La comparaison des

2 durées de passages mesurées par les observateurs

A et B fournit l'angle de parallaxe p. La distance L entre les observateurs

A et B étant connue, il suffit de faire un petit coup de

trigonométrie pour avoir la distance Terre-Soleil.

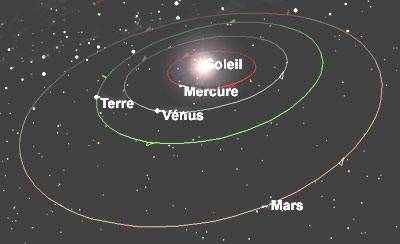

En 1629, Kepler avait calculé que Vénus passerait probablement

devant le Soleil le 4 décembre 1639. Le jeune astronome anglais

Jeremiah Horrocks (1619- 1641) reprit les calculs de Képler

et eut la chance d’observer ce transit pendant une heure, juste

avant le coucher du Soleil (il observe près de Liverpool) en prenant

soin d’effectuer trois mesures des positions de la tache noire

de Vénus. Il parvient ainsi à corriger la valeur du demi-grand

axe de l'orbite de Vénus, donnée par Kepler, de 0,72414 à 0,72333

ce qui est la valeur admise aujourd’hui ! Il en déduira

la parallaxe du Soleil qu’il évalue à moins de 14”, alors

que Tycho Brahe l’estimait à près de 3’. Cela prouvait

que le Système solaire est dix fois plus vaste qu’on ne le

pensait alors.

Pendant des années, les astronomes s'acharnèrent

à confirmer ces estimations. La méthode de la parallaxe sera

appliquée pour Vénus, au cours des grandes campagnes scientifiques

internationales lors de ses passages devant le Soleil en 1761 et

1769. C'est ainsi que l'astronome français Le Gentil traversa

les océans pour aller observer le transit de 1761 depuis

l'Inde. Malheureusement son voyage dura plus longtemps que prévu

et il arriva trop tard. Il décida donc de rester en Inde

jusqu'au transit suivant ... 8 ans plus tard ! D'une façon

générale, les résultats de ces périlleuses

expéditions seront assez décevants car la parallaxe solaire

ne sera obtenue qu’à 2 % près (comprise entre 8,5” et

8,9”); les passages de Vénus de 1874 et 1882 réduiront un peu

l’intervalle (entre 8,76” et 8,88”), la valeur admise

aujourd’hui étant 8,794148”.

Vous pouvez, vous aussi tenter de reproduire cette expérience,

avec un avantage sur nos glorieux et acharnés ancêtres

: lors des transits précédents de Vénus et

Mercure, la photographie n'existait pas, ou était seulement

débutante en 1882. Et grâce à Internet, vous

n'êtes pas obligés d'aller risquer votre peau sur les

océans à affronter tempêtes, pirates et cannibales

... Il vous suffit d'avoir un correspondant à l'autre bout

de la France et de comparer vos mesures respectives. A l'époque,

les protocoles de mesure utilisés étaient basés

essentiellement sur la méthode de Halley qui consistait à

chronométrer les instants de contacts entre la planète

et le Soleil, afin d'en déduire par calcul la parallaxe de

la planète.

Pour Mercure, le chronométrage est très précis

car Mercure n'a pas d'atmosphère, mais la parallaxe est très

petite. Pour Vénus, la parallaxe est généreuse

mais le chronométrage est imprécis : les instants

de contacts exacts sont difficiles à préciser du fait

de l'atmosphère de Vénus. Les observateurs du passé

ont noté des phénomènes de"goutte noire", de

"filaments", de "cornes".

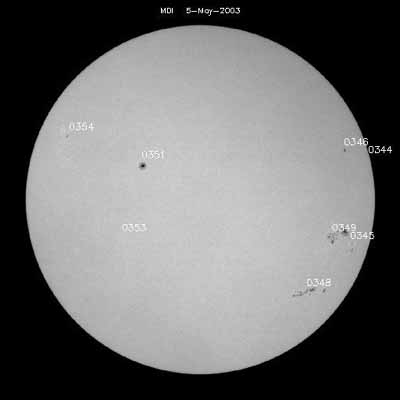

Par la photographie, il est possible d'obtenir directement la parallaxe

de Mercure ou de Vénus en superposant des images du Soleil

prises au même moment en des lieux différents sur Terre.

Les logiciels d'imagerie numérique permettent cette manipulation

sans aucune difficulté. On peut tout autant mettre à

la même échelle des images prises avec des instrumentations

différentes. Il existe cependant une difficulté à

surmonter : que les images des différents observateurs soient

toutes orientées de façon identique. En effet, avec un disque

solaire uniforme, il n'est pas possible de recaler le petit point

noir de Mercure ou de Vénus d'une photo par rapport à

une autre. La présence éventuelle de plusieurs taches

solaires constitue une aide précieuse pour le recalage des

images. Coup de chance, il y en avait une grosse juste au milieu

du Soleil, le 07 Mai 2003 ? Mais lors du transit de Vénus

le 08 Juin 2004 ? Ce n'est pas certain, et on ne pourra le savoir

que par l'observation du Soleil 2 ou 3 jours avant le passage ou

bien en se connectant sur Internet afin de

récupérer les images du satellite SOHO.

Pour pallier l'absence de taches solaires, il faut recourir à

une méthode : orienter sa webcam ou son appareil photo exactement

dans le sens du parcours apparent du Soleil dans le ciel. Pour cela,

plaquez un fil horizontalement et de façon précise sur l'écran

de l'ordinateur portable. L'utilisation des lignes de l'écran

permet cette précision. Ou bien avoir un viseur gradué

sur son appareil photo : une simple croix sur le verre dépoli

suffit. La mise en station de la monture de la lunette ou du télescope

devra avoir été effectuée de nuit, de façon

impeccable. Le 7 mai 2003, celà tombait bien car le transit

de Mercure débutait en France métropolitaine peu après

l'aube.

Dans ces conditions, avec le moteur de suivi coupé (si vous

en avez un), le Soleil, ou une étoile bien située,

ou une planète comme Mars, doivent glisser longitudinalement

sur l'écran de l'ordinateur ou le long du trait dans le viseur

de l'appareil photo. La caméra ou l'appareil photo ne doivent plus

changer de position durant toute l'observation. De cette façon,

tous les observateurs auront des images orientées de facon

identique. L'orientation étant effectuée, on peut

rebrancher le moteur de suivi du télescope

Pour le passage de Mercure du 07 Mai 2003, la Société

Astronomique de France proposait le protocole suivant :

1. mettez le télescope ou la lunette astronomique en station

en fin de nuit

2. orientez la caméra ou l'appareil photo en fin de nuit

à l'aide d'une étoile ou de la planète Mars.

3. synchronisez votre montre ou votre chronomètre sur l'heure

exacte de Paris, en téléphonant la veille à

l'Horloge Parlante au 36-99. Transformez cette heure en Temps Universel

en retranchant 2 heures.

4. choisissez une focale de telle sorte que le Soleil occupe au

mieux le champ photographique. En photographie argentique, utilisez

éventuellement une lentille de Barlow pour obtenir une focale

de environ 1500 mm maximum. Multipliez les temps de pose de part

et d'autre du temps théorique, en prenant en compte le fait

qu'un Soleil bas sur l'horizon est bien moins lumineux qu'un Soleil

au zénith. Avec une webcam, utilisez de préférence

un objectif de 500 mm de focale maximum pour avoir le Soleil en

entier ou presque dans le champ de votre capteur.

5. lors du transit, prenez une photo tous les quarts d'heure en

Temps Universel. Exemple : 5h TU, 5h15 TU, 5h30 TU, etc...

6. testez la validité de vos images : si, en superposant

vos images, la trajectoire de Mercure est rectiligne, alors vous

pouvez mesurer la parallaxe de Mercure. Si, en superposant vos images

la trajectoire de Mercure est légèrement courbe, alors

vous pourrez mesurer la parallaxe de Mercure, mais uniquement à

partir de deux clichés où Mercure passe au plus près

du centre du Soleil. Si, en superposant vos images, la trajectoire

de Mercure est irrégulière ou très incurvée,

les images seront inexploitables, sauf si vous pouvez les recaler

grâce à des taches solaires bien apparentes.

7. la centralisation de toutes les images exploitables était

asurée par Gilles

Dodray, de la Société Astronomique de France dont

la revue "L'Astronomie" publiera prochainement des images,

avec les lieux de prises de vues ainsi que le mode de calcul de

la parallaxe de Mercure et de la distance Terre-Soleil. Chacun pourra

calculer sa distance Terre-Soleil à partir de ses propres

images et de celles qui seront publiées. L'analyse des résultats

permettra de proposer un protocole analogue pour le passage de Vénus

du 08 Juin 2004.

Pour plus de précisions

sur la technique de photographie du Soleil avec une webcam, consultez

l'article de Jean-Christophe Dalouzy

Pour plus de précisions

sur la technique de photographie du Soleil avec un appareil photo

classique, consultez notre dossier |