La petite planète Mercure a joué un rôle fondamental dans l'évolution

de l'astronomie. C'est grâce à l'observation assidue de Mercure

que les astronomes et les astrophysiciens, de Kepler à Einstein

en passant par Halley, ont pu faire triompher les théories de Copernic,

évaluer les dimensions de notre système solaire et apporter les

premières preuves de la Relativité.

OU EST LE CENTRE DU MONDE ?

Depuis les travaux de Ptolémée, dans l'Antiquité et durant tout

le Moyen-Âge, on croyait que la Terre était le centre du monde.

Il a fallu attendre Nicolas Copernic (1473-1543) pour qu'un astronome

ose affirmer que c'est le Soleil qui est au centre du système solaire.

Les premières observations avec une lunette astronomique parGalilée

, en 1610, confortèrent la théorie de Copernic c'est notamment en

découvrant les satellites de Jupiter en train de tourner

autour de ce dernier que Galilée comprit que la Terre n'était

pas le centre du monde.

Johannes Kepler réussit alors, après des années

d'un travail acharné, à découvrir les lois

qui commandent les mouvements des planètes, ce qui lui permit

de mettre au point de nouvelles tables de calcul des positions des

planètes. Ces nouvelles tables, appelées Tables Rudolphines

en l'honneur de l'empereur germanique Rodolphe II, supplantèrent

rapidement toutes les tables antérieures grâce à

leur précision. Les tables Rudolphines resteront très

employées pendant tout le XVIIème siècle.

Johannes Kepler avait quitté ce monde le 15 novembre 1630 à l'âge

de 59 ans. Il s'en était fallu de peu qu'il ne puisse tenter lui-même

l'observation du transit de Mercure qu'il avait prédit pour le 7

novembre 1631.

Le 7 novembre 1631, l'astronome, Pierre Gassendi (1592 -1655) se

chargea d'observer le passage de Mercure devant le Soleil, par projection

sur écran depuis son appartement parisien.

Les conditions météo étaient médiocres ce 7 novembre, et c'est

au travers d'une éclaircie providentielle que Gassendi put pointer

sa lunette vers le disque solaire et observer une tache noirâtre.

Quand le Soleil réapparaît entre deux nuages, la "tache" noire n'est

plus au même endroit : c'est donc bien Mercure qui s'est déplacé

! « Je l'ai trouvé et je l'ai vu, ce qui n'était arrivé à personne

avant moi » écrit-il tout heureux à son ami, l'astronome Wilhelm

Schickard (1592-1635)

Cette observation permet d'améliorer encore plus la précision

des Tables Rudolphines et, d'établir de façon définitive

la supériorité du modèle de système

solaire calculé par Kepler sur celui de Copernic et, surtout,

de donner le coup de grâce au vieux système géocentrique

de Ptolémée : le Soleil est au centre du système

solaire, et toutes les planètes sont en orbite autour de

lui conformément aux calculs de Kepler.

DE MERCURE AU G.P.S. EN PASSANT PAR EINSTEIN

Isaac Newton avait établi en 1687 la loi de la gravitation entre

les astres, apportant ainsi une explication satisfaisante aux mouvements

planétaires observés et calculés par Kepler. Or les planètes,

en attraction mutuelle, modifient légèrement l'influence prépondérante

du Soleil, ce qui perturbe leurs orbites : ces dernières

pivotent lentement dans l'espace au fil des siècles. On appelle

cette dérive des orbites la précession des périhélies (périhélie

= le point de l'orbite le plus proche du Soleil).

Après sa brillante découverte de la planète Neptune, basée sur

le calcul des perturbations de l'orbite d'Uranus, l'astronome Urbain

Le Verrier (1811-1877) décide en 1855 de construire une nouvelle

théorie de l'ensemble des huit planètes connues alors.

Pour Mercure , Le Verrier étudie tous les transits devant le Soleil

observés de façon fiable (soit 16 sur 30). En comparant ces observations,

il constate quelques désaccords inexplicables : la précession

du périhélie de Mercure présente un excès de 43" par siècle

que ni la masse de Vénus, ni celle de la Terre ni celle de Jupiter

ne peuvent expliquer.

Pour Le Verrier, la cause la plus probable du désaccord entre théorie

et observations est « l'existence d'une planète ou un groupe de

petites planètes circulant dans les parages de l'orbite de Mercure»;

or aucun astronome n'a jamais réussi à découvrir cet astre mystérieux,

baptisé par anticipation Vulcain.

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, la physique

et l'astronomie resteront impuissantes devant ces fichues 43 secondes

d'arc. C'est Albert Einstein (1879-1955) qui va enfin apporter la

solution de l'énigme grâce à sa théorie

de la relativité. Pour Einstein, contrairement à ce

que pensait Newton, l'espace et le temps ne sont pas indépendants.

En particulier, la présence d'une masse dans l'espace modifie

ce dernier en le courbant, un peu comme le ferait une boule posée

sur un coussin.

Pour Einstein, la force de gravitation n'est plus nécessaire

pour expliquer les mouvements des planètes : la gravitation

est la courbure de l'espace-temps et les planètes se déplacent

librement dans l'espace du système solaire courbé

par la présence du Soleil.

Dans ce cadre, Einstein montre en 1913 que l'orbite d'une planète

subit toujours une précession en raison de cette courbure de l'espace-temps

: pour Mercure la précession calculée par les équations de la théorie

de la relativité correspond très exactement à 43" par siècle ! Ce

fut la première vérification expérimentale de la relativité générale,

dès sa naissance, en 1915.

De nos jours, un satellite de la Terre, en orbite à seulement 640

km d'altitude (soit 1/10 du rayon terrestre) effectue plus de 5

000 orbites par an : la précession relativiste (13" par an) devient

alors facilement observable. Il est indispensable de tenir compte

de cet effet pour que les satellites GPS et les satellites de télécommunications

fonctionnent correctement et vous donnent votre position précise

à la surface de la Terre.

LA CHAINE D'ARPENTEUR DU SYSTEME SOLAIRE

Edmond Halley, alors jeune assistant de l'astronome royal John

Flamsteed (1646-1719), parvint en 1677 à observer pour la première

fois en entier un transit de Mercure devant le Soleil, lors d'un

séjour sur l'île de Sainte-Hélène par (1656-1743). Il eut alors

l'idée de mesurer la distance de la Terre au Soleil, par une méthode

de parallaxe, mais en se servant des transits de Vénus devant le

Soleil : bien que beaucoup plus rares que les transits de Mercure,

ceux de Vénus sont cependant infiniment plus aisés à observer en

raison de la taille supérieure de Vénus. La parallaxe est l'angle

sous lequel on verrait la Terre depuis le Soleil. La connaissance

de cet angle permet de mesurer la distance de la Terre au Soleil

et donc les dimensions du Système solaire.

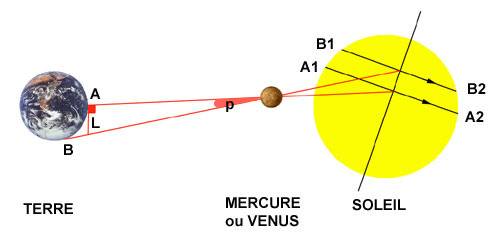

|

Lors de son passage devant le Soleil, la planète décrit une ligne

A1-A2 pour les observateurs situés au point A et une ligne B1-B2

pour ceux situés en B. La comparaison des 2 durées de passages mesurées

par les observateurs A et B fournit l'angle de parallaxe p. La distance

L entre les observateurs A et B étant connue, il suffit de faire

un petit coup de trigonométrie pour avoir la distance Terre-Soleil.

En 1672,Jean-Dominique Cassini (1625-1712) depuis Paris, associé

à Richer et à l'abbé Jean Picard (1620-1682)

depuis la Guyane, avaient eu une idée analogue en observant précisément

la position de la planète Mars depuis deux lieux très éloignés sur

la Terre (Paris et Cayenne) : vue de ces deux sites, la planète

ne se projette pas au même point du ciel (l'écart de parallaxe était

de 24"), cela leur avait permis de déterminer par trigonométrie

la distance Terre-Soleil à 22 000 rayons terrestres (la bonne valeur

est 23 500 environ).

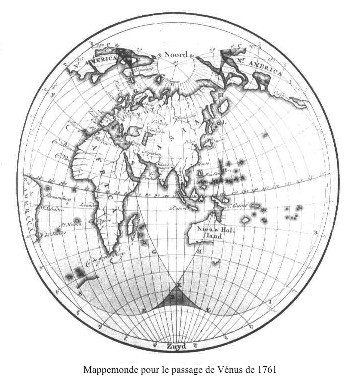

Pendant des années, les astronomes s'acharnèrent

à confirmer ces estimations. La méthode de la parallaxe sera

appliquée pour Vénus, au cours des grandes campagnes scientifiques

internationales lors de ses passages devant le Soleil en 1761 et

1769. D'une façon générale, les résultats de

ces périlleuses expéditions seront assez décevants

car la parallaxe solaire ne sera obtenue qu’à 2 % près (comprise

entre 8,5” et 8,9”); les passages de Vénus de 1874 et

1882 réduiront un peu l’intervalle (entre 8,76” et 8,88”),

la valeur admise aujourd’hui étant 8,794148”.

LA TRISTE AVENTURE DU SIEUR GUILLAUME LE

GENTIL DE LA GALAISIERE

Profitons de l'occasion pour rappeler la triste aventure de l'astronome

français Guillaume Hyacinthe Jean-Baptiste Le Gentil de la

Galaisière (1725-1792), désigné par l'Académie française

des Sciences pour aller observer le passage de 1761 de Vénus devant

le Soleil, depuis la station de Pondichéry en Inde, sur la côte

du Golfe du Bengale. Le Gentil ne put jamais aborder à Pondichéry,

occupée par les Anglais (Guerre de Sept Ans) et le passage de Vénus

devant le Soleil eut lieu pendant qu'il était en mer. Le Gentil

décida de se réfugier à l'Ile Maurice pour attendre

le passage suivant de Vénus, en 1769, soit 8 ans plus tard

... Mais hélas, lorsqu'il revint à Pondichéry, rendue

entretemps à la France par le Traité de Paris de 1763, il manqua

à nouveau l'observation de ce second transit de Vénus par

l'effet d'un malencontreux nuage isolé !!! Ses déboires n'étaient

pas terminés car, lorsqu'il rentra en France en 1771, retardé

par plusieurs tempêtes et attaques de pirates, on ne l'attendait

plus et ses héritiers s'étaient déjà partagés tous ses biens ...

et, tout le monde le croyant mort, son poste à l'Académie

Française avait été réattribué

à un nouvel académicien ...

|

|