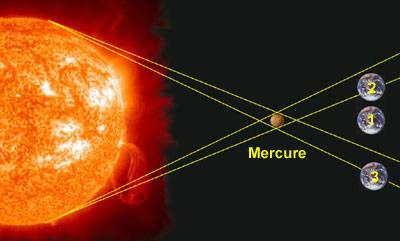

| L'explication de ce phénomène est toute simple

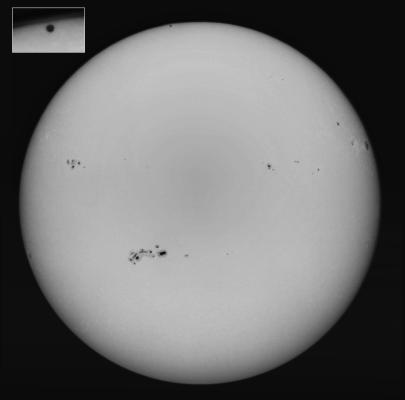

: Mercure, en tournant sur son orbite autour du Soleil, vient parfois

s'interposer entre ce dernier et notre Terre. Il se produit donc

le même phénomène que lors d'une éclipse

du Soleil par la Lune.

Bien sûr, la planète Mercure est infiniment plus lointaine

que la Lune (83 millions de kilomètres) et bien trop petite

à cette distance pour parvenir à masquer le disque

solaire : Mercure n'avait le 7 mai 2003 qu'un diamètre apparent

de 12 secondes d'arc alors que le Soleil semblait 160 fois plus

grand.

Photo satellite NOAO

Les transits de Mercure sont rares : 13 ou 14 fois par siècle,

en moyenne. Le dernier transit visible depuis la France remonte

à 1973. Après celui de ce 7 mai 2003, il faudra attendre

2016.

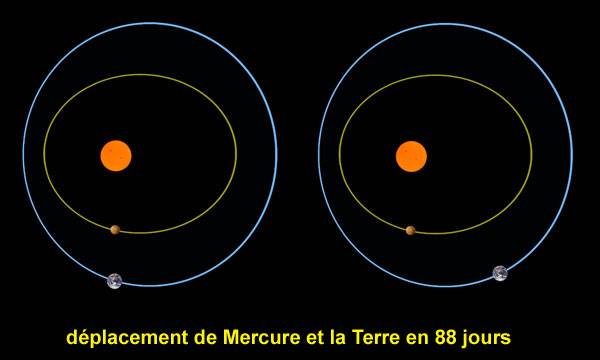

Mercure tourne autour du Soleil en 88 jours : pourquoi ne passe-t'il

donc pas devant le Soleil tous les 88 jours ? La cause en est l'orbite

particulièrement biscornue de Mercure. Regardez attentivement

le schéma ci-dessous : à gauche, le Soleil, Mercure

et la Terre sont alignés, créant ainsi les conditions

d'un transit de Mercure devant le Soleil. A droite, au bout de 88

jours, Mercure a fait un tour complet et est revenu à son

point de départ par rapport aux étoiles : les astronomes

appellent ce mouvement la révolution sidérale de Mercure.

Mais, durant ces 88 jours, la Terre a parcouru également

du chemin sur son orbite : cette fois, le Soleil, Mercure et la

Terre ne sont plus alignés.

Schéma ASCT-astronomie

Il faut attendre 28 jours supplémentaires pour que Mercure

rattrape la Terre et que l'alignement Soleil - Mercure - Terre soit

à nouveau réalisé : ce dernier ne peut donc

se produire qu'une fois tous les 88 + 28 = 116 jours. Ce deuxième

mouvement est appelé la révolution synodique : c'est

le mouvement que doivent accomplir les planètes Terre et

Mercure pour se retrouver à nouveau parfaitement alignées.

Schéma ASCT-astronomie

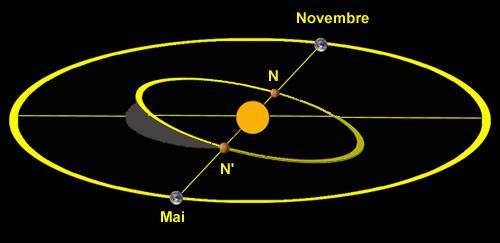

Mais on n'observe pas pour autant un passage de Mercure devant

le Soleil tous les 116 jours, à la fin de chaque révolution

synodique. La plupart du temps, Mercure passe dans le ciel juste

au-dessus ou bien juste au-dessous du disque solaire. L'orbite de

Mercure est inclinée de 7 degrés par rapport à

celle de la Terre. Pour qu'il y ait un transit, il faut que Mercure,

la Terre et le Soleil soient alignés sur une ligne qui passe

par les intersections des plans des orbites de la Terre et de Mercure,

ainsi que vous le montre le schéma ci-dessous. Les astronomes

appellent cette ligne : la ligne des noeuds.

Schéma ASCT-astronomie

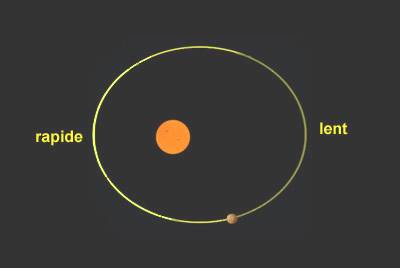

Les transits ne peuvent donc survenir que lorsque Mercure se trouve

exactement sur l'un des deux noeuds. Cet alignement magique ne se

produit qu'assez rarement en raison d'une autre complication : l'orbite

de Mercure dessine autour du Soleil une ellipse beaucoup plus aplatie

que celle de la Terre, qui est quasiment circulaire. De ce fait

Mercure n'a pas toujours la même vitesse sur son orbite :

elle avance beaucoup plus rapidement lorsqu'elle est proche du Soleil

alors qu'elle ralentit lorsqu'elle s'en éloigne. Et bien

souvent, Mercure arrive aux noeuds avec un peu d'avance ou au contraire

un peu de retard : pas de transits ces jours-là ...

Schéma ASCT-astronomie

Cette différence de vitesse de Mercure sur son orbite a

donc une conséquence sur la fréquence de ses passages

aux noeuds. Les transits observables lorsque Mercure se trouve exactement

au noeud ascendant, ont toujours lieu entre le 5 et le 11 mai, selon

une périodicité de 13 puis 33 ans. Les transits lorsque

Mercure passe au noeud descendant ont toujours lieu entre le 5 et

le 15 novembre, mais selon une périodicité plus complexe,

de 7, 13 ou 33 ans : en effet, ces transits se produisent lorsque

Mercure est au plus proche du Soleil et donc plus rapide, ce qui

augmente la fréquence des passages à ce noeud.

Vous l'avez compris : le calcul des transits de Mercure a longtemps

été un véritable casse-tête pour les

astronomes ! Pendant longtemps, les transits de Mercure et de Vénus

devant le Soleil ont servi de pierre de touche pour valider la précision

des tables de calcul des paramètres orbitaux des astres du

système solaire. C'est en particulièrement grâce

aux transits de Mercure que les Tables Rudolphines mises au point

par Kepler ont supplanté les premières tables de Copernic

et ont permis de remiser définitivement au grenier des antiquités

le modèle géocentrique de Ptolémée qui

avait dominé tout le Moyen-Âge.

Pour la France, le dernier transit observé remontait à

1973 : il a donc fallu attendre 30 ans, et le 7 mai 2003 pour en

voir un. Quant au prochain transit visible depuis la France, il

n'aura lieu ensuite que le 9 mai 2016.

Lorsque le Soleil, Mercure et la Terre sont parfaitement alignés,

comme en 1 sur le schéma ci-dessous, les observateurs voient

un transit central : Mercure passe pile poil au milieu du disque

solaire. En 2, il faut se contenter d'un transit périphérique

comme ce sera le cas le 7 mai 2003. Enfin, dans la configuration

n°3, on ne peut observer qu'un transit partiel : le disque de

Mercure ne fait que mordre en partie sur le Soleil.

Schéma ASCT-astronomie

Le diamètre apparent de la petite

planète Mercure n'étant que d'une douzaine de secondes

d'arc, soit un 1/158 du diamètre apparent du Soleil, l'observation

du transit nécessite une lunette astronomique ou bien un

télescope grossissant de 50 à 150 fois.

Animation satellite SOHO

Et bien évidemment, pour éviter de se griller la

rétine, l'objectif de votre appareil doit être impérativement

équipé d'un filtre solaire spécial.

Photo "Maison de l'Astronomie"

Plusieurs types de filtres existent, qu'il s'agisse de feuilles

mylar (cf-dessus) qui restent cependant assez fragiles, ou bien

qu'il s'agisse de filtres en verre aluminé, plus coûteux.

Le premier contact, c'est le moment où le disque de Mercure

aborde le disque du Soleil : cet instant avait lieu le 7 mai 2003,

pour la Seine-Maritime, à 5 h 11 mn 29.6 s TU. Le deuxième

contact, c'est à dire le moment où tout le disque

de Mercure est placé devant le Soleil, commençait

à 5 h 15 mn 55.1 s TU. Le troisième contact (= le

moment où Mercure commence à ressortir du disque solaire)

s'est produit à 10 h 28 mn 22.8 s et la fin du transit (=quatrième

contact) a eu lieu à 10 h 32 mn 47.1 s TU. En fait, seuls

les 2° et 3° contacts sont facilement observables au télescope.

Schéma ASCT-astronomie

Vous pouvez retrouver les horaires précis d'un transit pour

chacun des autres départements de France sur le site Internet

de l'Institut

de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides

(IMCCE)

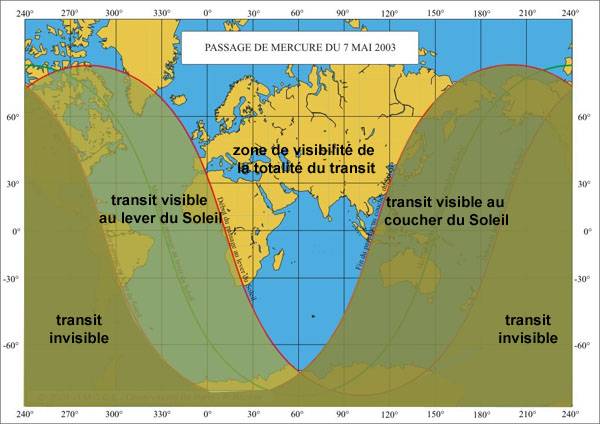

Enfin, exactement comme pour une éclipse de Soleil, le transit

de Mercure n'est visible que depuis une petite partie du globe terrestre.

Schéma ASCT-astronomie

Le moment du deuxième contact est celui où le disque

de Mercure est totalement à l'intérieur du Soleil.

Cet instant peut être précédé durant

quelques secondes d'un curieux phénomène, appelé

le phénomène de la "goutte noire", dû

à la diffusion de la lumière du télescope dans

votre télescope. Le même phénomène peut

se reproduire durant les quelques secondes qui suivent le 3ème

contact.

C'est grâce aux transits de Mercure et de Vénus devant

le Soleil que la distance exacte de la Terre au Soleil a pu être

calculée et que, en partant de ce calcul, les dimensions

du système solaire ont pu être évaluées.

Mais de longues et difficiles observations ont été

nécessaires avant de parvenir à ce résultat.

Retrouvez l'histoire

de ces expéditions lointaines en des contrées

dangereuses sur le site Internet de l'IMCCE.

Image IMCCE |