|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LA FORMATION DE MERCUREL'histoire de la formation de Mercure est similaire à celle de la Terre et de la Lune. La planète s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Ce fut une période d'intense bombardement pour toutes les planètes alors qu'elles récupéraient les matériaux et les débris laissés tout autour par la grande nébuleuse qui les engendra avec le Soleil.

La proximité du Soleil a empêché la plupart des gaz présents au voisinage de devenir des constituants de la protoplanète qui devint Mercure : l’extrême chaleur (plus de 470° C) et la faible gravité de la petite planète ont empêché Mercure de retenir une atmosphère significative. Au premier abord, le relief de Mercure ressemble beaucoup à celui de la Lune. Mais en y regardant de plus près, on note d’importantes différences. Après la période de bombardement intense, Mercure s’est refroidit. Son noyau se contracta avec pour conséquence : - des cassures de la croûte qui produisirent des falaises escarpées, allant jusqu’à plusieurs centaines de mètres de hauteur. - la formation de grandes rides, comme la peau d'une pomme lorsque celle-ci se dessèche. Les photographies ci-dessous, prises en 1974, par la sonde spatiale Mariner 10 montrent bien ces deux aspects typiques de Mercure.

Enfin, au cours d’une troisième période, la lave inonda les basses-terres et forma des plaines lisses. La plus grande plaine connue sur Mercure, large de 1300 km, est nommée Caloris Basin. Elle provient de l'impact d'un gros astéroïde de plus de 100 km.

Ce que l’on connaît aujourd’hui du relief de Mercure est essentiellement dû à son survol en 1974 par la sonde Mariner 10. Toutes les tentatives de cartographie effectuées depuis des observations terrestres à la fin du XIXème siècle (Schiapparelli) et dans la première moitié du XXe (Antoniadi) ont pratiquement échoué, Mercure ne s’éloignant jamais dans le ciel de plus de 28 degrés du Soleil, et se trouvant de ce fait presque toujours noyée dans la lumière du Soleil levant ou bien du Soleil couchant. Quand on l'observe au télescope, à l'aube ou au crépuscule, Mercure est si bas sur l'horizon que sa lumière doit traverser 10 fois plus d'atmosphère terrestre qu'elle ne le ferait si Mercure se trouvait au zénith. Les images de Mercure au télescope restent de ce fait toujours assez floues comme le montre bien la photographie ci-dessous.

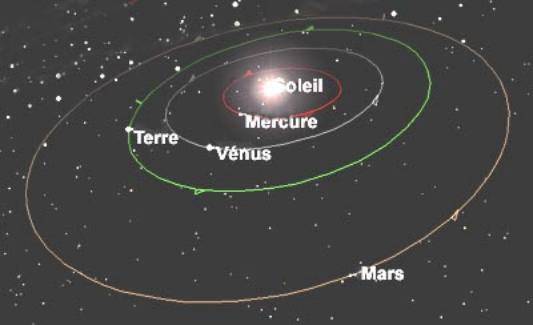

Alors que la surface de Mercure ressemble beaucoup à la Lune, sa partie interne ressemblerait plutôt à celle de la Terre par son important noyau de fer et son champ magnétique. La formation et le développement de ce noyau constitueraient donc ce qui différencie principalement l'évolution de Mercure de celle de la Lune. La prépondérance du noyau de fer tiendrait à ce que la planète aurait subi un gros impact après sa formation, alors qu'elle avait atteint sa taille définitive et possédait déjà une structure différenciée. Dépouillée par l'impact d'une grande partie de son manteau rocheux, qui aurait été projeté dans l'espace en dehors de sa zone d'attraction, Mercure aurait donc subsisté avec un noyau de fer et de nickel en fusion exceptionnellement gros. Les modèles sur ordinateurs actuels situent le rayon du noyau de Mercure à environ 1800 km, soit 77% du rayon de la planète. La structure du noyau et les relations entre cette structure et le champ magnétique constituent deux énigmes qu'une future mission spatiale vers Mercure pourrait aider à résoudre. L'exploration de la planète devrait reprendre au cours de la première décennie du XXIème siècle, avec notamment la future sonde Messenger. ORBITE ET ROTATION DE MERCUREA cause de la difficulté à observer cette petite et lointaine planète, on pensait jusqu'au début des années 1960 que Mercure tournait sur elle-même en 88 jours, de telle sorte qu'un seul hémisphère faisait toujours face au Soleil. Les observations radar (émises de la Terre et réfléchies par Mercure) ont montré depuis que la véritable période de rotation est de 58,65 jours, et que la planète effectue trois tours complets autour de son axe toutes les deux orbitesde telle façon qu'un périhélie sur deux, la même face est dirigée vers le Soleil. C'est pour cela que nous voyons toujours la même face de Mercure lorsqu’elle est proche de la Terre.

Sur Mercure, le Soleil apparaîtrait à l'explorateur, deux fois et demie plus grand que sur la Terre. Et surtout, les bizarreries de l'orbite de Mercure auraient de drôles de conséquences sur la course apparente du Soleil dans le ciel : un astronaute débarquant sur Mercure (sa position est matérialisée par la petite croix au milieu du schéma ci-dessous) au moment du périhélie verrait le Soleil se lever à l'Est puis faire du sur-place durant 14 de nos jours terrestres avant de se recoucher et de se relever au même endroit, sa trajectoire dessinant une petite bouclette dans le ciel. Le Soleil parcourrait alors le ciel d'Est en Ouest, avant de se coucher à l'Ouest selon le même manège : 14 jours de sur-place au ras de l'horizon puis coucher, lever et nouveau coucher au même endroit ! Mercure est une planète un peu dingue ...

Cependant le ciel resterait toujours noir parce que Mercure ne possède virtuellement pas d'atmosphère pour diffuser la lumière. En portant son regard vers l'espace, l'explorateur pourrait apercevoir deux brillantes étoiles. Une apparaissant de couleur crème, la planète Vénus et l'autre de couleur bleue, la planète Terre. Autre anomalie qui a longtemps intrigué les astronomes : l'orbite de Mercure avance de 43 secondes d'arc par siècle. Les astronomes, depuis le XIXème siècle, ont eu beau faire des observations très précises des paramètres orbitaux de Mercure, ils n'ont jamais pu expliquer les petites différences entre leurs prévisions et le mouvement réel de la planète. Pour expliquer ces écarts, on imagina même un satellite à Mercure, ou encore l’hypothèse d’une autre planète située entre Mercure et le Soleil (souvent appelée Vulcain), mais en vain. En fait il est impossible d'expliquer l'orbite de Mercure en se fondant uniquement sur les principes de l’attraction universelle de Newton. Seule la théorie de la relativité d' Einstein permet de l'expliquer. D'ailleurs, le fait que cette théorie prédise correctement les mouvements de Mercure a joué un grand rôle dans son acceptation par la communauté scientifique. |

|

Mercure au fil des siècles

: une planète qui a beaucoup fait avancer l'astronomie

| Le transit du 7 mai 2003 | Les

plus belles photos du transit du 7 Mai 2003 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||