| L'irruption de la webcam a révolutionné les techniques

de l'astrophotographie : peu coûteuses, faciles d'emploi,

faible sensibilité aux turbulences de l'atmosphère

terrestres, les webcams permettent d'obtenir très rapidement

des résultats très sympas. Une seul inconvénient

: il faut accepter de prendre le temps retraiter les images afin

de les déparasiter car les capteurs CCD dont sont constitués

les webcams restent peu adaptés à la prise de vue

astronomique.

Le Soleil n'échappe pas à ces quelques règles

de bon sens. Les lignes suivantes, extraites de l'article que Jean

Christophe Dalouzy, membre de l'observatoire de Rouen, a publié

dans le numéro de Mars / Avril 2003 de "l'astronomie",

la revue de la Société Astronomique de France, font

le point sur la question :

Quand on parle d'images solaires, souvent on entend ces phrases

" Oh, il est très difficile d'obtenir de bonnes images ! ", " La

turbulence est très importante ", " Cela peut être dangereux ! ",

" Il faut du matérie! très cher ". Même si d'excellents résultats

peuvent être obtenus avec une pellicule photo noir et blanc, son

emploi ainsi que l'obtention de bons résultats restent très longs

et difficiles. Par contre la webcam vient à la rescousse pour mettre

à la portée de tout amateur la possibilité de réaliser assez rapidement

de bonnes images.

Le matériel

En ce qui me concerne, j'utilise une webcam Philips Vesta Pro.

Comme pour l'observation visuelle de la surface du Soleil, il faut

impérativement disposer d'une protection adéquate à mettre au niveau

de l'objectif de l'instrument et surtout pas au niveau du foyer

car il y a un risque d'échauffement qui peut provoquer l'éclatement

du filtre, on ne le répétera jamais assez ! Les feuilles de mylar,

de polymère, astrosolar,... peuvent également être utilisées, mais

avec précaution, car il faut manipuler ces feuilles avec ménagement

pour éviter toutes petites rayures ou petits trous.

Pour ma part, je préfère de très loin les filtres en verre aluminisé,

bien plus faciles d'emploi et sans le moindre risque. Le seul inconvénient

réside dans leur prix (mais je pense que mon oeil vaut plus cher

que les 70 ou 150 Euros du filtre !). Les filtres dits visuels,

de transmission 1/100 000e, conviennent très bien et peuvent en

outre permettre l'observation visuelle. Il ne faut pas oublier de

protéger également le chercheur.

Venons-en maintenant au dernier matériel, et pas des moindres :

le télescope ! Pour l'imagerie solaire, rien ne sert d'avoir

un grand diamètre pour obtenir de bonnes images, je dirai même au

contraire ! Il ne faut pas dépasser 130 mm de diamètre. Pourquoi

? Tout simplement parce que la turbulence de jour est toujours importante.

Plus le diamètre est grand et plus l'instrument sera sensible à

cette dernière, d'où l'intérêt d'utiliser un plus petit diamètre.

Bien évidemment certaines images exceptionnelles ont été réalisées

avec des télescopes de 400 mm, mais dans ce cas, il faut

vraiment une turbulence très faible, ce qui arrive très très rarement

! Les petits instruments permettent donc de faire plus souvent de

bonnes images, ce qui facilite grandement le suivi des taches solaires.

Quant à l'instrument lui même, de petits Maksutov (style ETX) ou

mieux, de bonnes lunettes apochromatiques permettent d'obtenir d'excellents

résultats. On peut également utiliser un télescope de 200

mm de diamètre, par exemple, que l'on peut diaphragmer ...

L'acquisition des images

Voyons maintenant l'acquisition des images solaires. Je vais vous

donner ma façon de procéder, bien évidemment elle n'est pas exhaustive

! Avant de voir l'acquisition proprement dite, voyons tout d'abord

les conditions de prise de vue. Le principal ennemi de l'imagerie

solaire est la turbulence atmosphérique terrestre. Pour la

limiter, il faut essayer de faire les prises de vue entre 9 h 00

et et 9 h 30 HL (heure locale), pour que le Soleil soit assez haut,

mais qu'il n'ait pas encore eu le temps de trop réchauffer l'atmosphère.

Il faut également éviter un ciel avec de trop fréquents passages

nuageux (c'est évident !).

L'instrument doit être assez bien mis en station, mais ne doit

pas être forcément motorisé. Toutes les images qui illustrent cet

article ont été faites sans motorisation et sans suivi, simplement

en laissant défiler le Soleil devant le capteur. L'imagerie des

taches se fait en général au foyer de l'instrument, mais si l'on

veut obtenir quelques gros plans d'une tache, on peut tenter de

mettre une lentille de Barlow afin de multiplier par x 2 le grossissement.

Gros problème : les reflets du Soleil sur l'écran de l'ordinateur

posent souvent problème, surtout si le Soleil "donne" en plein dessus

! Un carton dans lequel on ne met que la tête ou un grand drap noir

enveloppant l'ordinateur peuvent être utilisés, mais dans ce cas

attention à la chaleur !

Avant de faire votre acquisition, je vous conseille de chercher

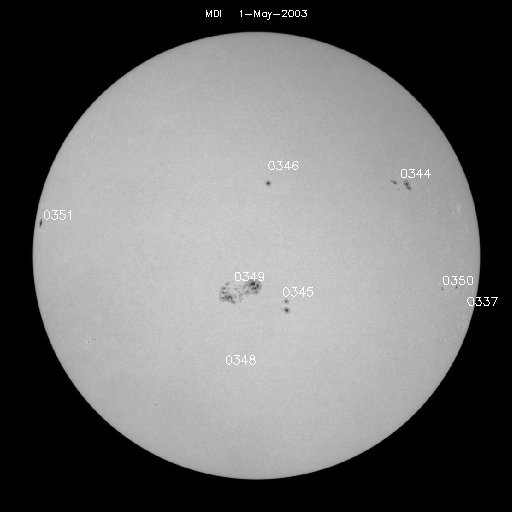

sur Internet l'image du

satellite SOHO, pour voir la disposition et l'emplacement des

taches visibles.

Les réglages lors de l'acquisition

Tout d'abord, vous réglez votre petite caméra en mode noir et blanc,

les couleurs sur le Soleil étant celles du filtre, il n'y a aucun

intérêt à faire des films .avi couleurs, qui prennent beaucoup

plus de place sur le disque dur ! Ensuite réglez le gain au minimum

pour éviter de voir apparaître le grain de l'image.

Puis vous laissez le temps de pose au maximum, le Soleil est alors

nettement surexposé, mais cela permettra ainsi de faire la mise

au point. Vous pointez le bord du Soleil que vous essayez de rendre

le plus net possible. Une fois que la mise au point vous semble

à peu près bonne, vous diminuez le temps d'exposition et vous vous

rendrez compte alors que la netteté est à parfaire. Affinez-la le

mieux possible. C'est l'étape la plus importante !

Il ne vous reste alors plus qu'à centrer les taches que vous voulez

"webcamer". Vous diminuerez suffisamment le temps d'exposition pour

éviter de trop surexposer certaines zones.

Vous faites enfin vos acquisitions. Toutes les taches sont enregistrées

sur le disque dur de votre ordinateur sous forme de films au format

.avi. Arrivé à ce stade, vous n'avez pas totalement fini, car il

vous reste encore à faire une image du flat ou plu (plage de lumière

uniforme). Cette image va vous permettre de supprimer toutes les

impuretés, poussières,... de votre capteur.

Pour effectuer cette plu, il faut que vous réalisiez un avi d'une

zone où la lumière est uniforme avec les mêmes réglages que lors

de vos prises de vue de taches solaires. Pour cela, vous avez 2

solutions :

a) soit pointer une zone du ciel bleu sans nuage : pour cela

enlevez le filtre et diminuez le temps d'exposition pour obtenir

une luminosité à peu près égale à celle du Soleil que vous avez

sur vos images de taches solaires.

b) soit faire une image d'une zone centrale du Soleil sans tache

en gardant les mêmes réglages : je trouve cette dernière méthode

bien plus facile, rapide et efficace.

En conclusion, vous vous retrouvez avec sur le disque dur de votre

ordinateur n films au format .avi de taches solaires et 1 avi de

plu, qu'il va maintenant falloir retraiter...

Le traitement des images

Ce sont les logiciels Avi2bmp

et Iris (téléchargeables

gratuitement sur Internet) qui vont servir à effectuer cela. Tout

d'abord réalisons notre image plu : pour cela, ouvrez l'avi de votre

plu sous Avi2bmp et sélectionnez les 10 meilleures images puis enregistrez-les

au format fits. Puis sous Iris, réalisez une médiane de ces 10 images,

le script est le suivant :

>Ioad pIu1

>smedian2 plu 10

>save plu

Ensuite, il faut déterminer le coefficient multiplicateur (n) qu'il

faudra utiliser pour diviser les images des taches par la plu. Celui-ci

est obtenu grâce à la commande bg qui vous donnera le Background

n :

>bg

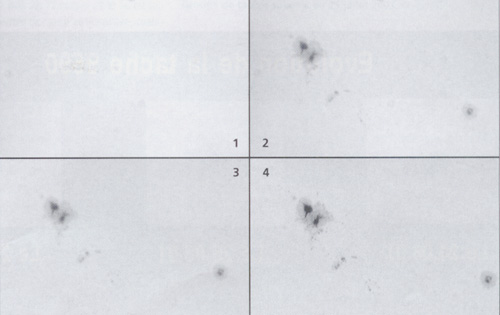

On a maintenant notre plu (image 1), il faut alors chercher les

images des taches.

image 1

Pour cela on ouvre les avi sous Avi2bmp et on recherche les meilleures

images du groupe de taches souhaité (image 2).

image 2

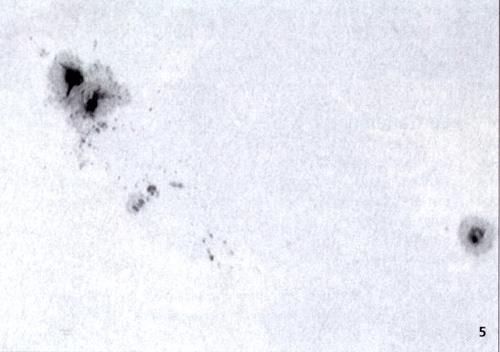

Là, on a le choix : soit, on prend la meilleure que l'on traitera

individuellement, soit on prend les meilleures images que l'on compositera

ensemble. Je préfère cette dernière solution, sauf si la turbulence

est vraiment très forte. Je prends habituellement 5 images individuelles.

La suite du traitement, illustrée dans cet article, s'appuie sur

cette dernière méthode, mais le traitement de l'image individuelle

est très semblable.

On enregistre donc les 5 meilleures images en format fit.

Puis sous Iris, on va diviser ces 5 images par la plu avec le coefficient

n du background. Ce sont ces 5 images (appelées s1, s2, s3, s4,

s5 par exemple) qui vont être compositées.

Pour cela, il faut d'abord les recadrer, avec la commande pregister,

dont le script suit. Après avoir fait un cadre sur le groupe de

taches souhaité :

>pregister s ss 512 5

>file_trans s ss 5

On composite ensuite les 5 images recadrées :

>add2 ss 5

Puis on réajuste les seuils de visualisation pour obtenir une image

"agréable". Vient ensuite le traitement : on peut effectuer un traitement

par ondelette, mais je préfère le traitement par vancittert; le

script est le suivant :

>vancittert x y où x est la puissance du vancittert et y

le nombre d'itérations.

Après plusieurs essais, je suis arrivé à la conclusion que le traitement

le plus approprié était le vancittert 3 2, mais c'est à vous d'essayer

de voir ce qui s'applique le mieux à vos images

On enregistre enfin l'image finale en bmp, en l'appelant par exemple

ici "final".

>savebmp final

La partie du traitement sur Iris est finie, il faut maintenant

reprendre cette image sous des logiciels de retouche d'images classiques,

style Paint Shop Pro, Photoshop... Les réglages à effectuer seront

la luminosité et le contraste, éventuellement le gamma et un petit

masque flou. Ne pas hésiter à jouer franco sur la luminosité et

le contraste, du style - 40 et + 37 ...

Et voilà, votre image finale est devant vous !

Peut-être que vos premiers résultats ne vous plairont pas, mais

vous verrez qu'en persévérant, vous obtiendrez rapidement de magnifiques

images de notre étoile !

Possibilité d'études du Soleil ?

Nous avons vu comment réaliser des images solaires avec une webcam,

mais ces images sont-elles utilisables pour d'éventuelles mesures

? J'avoue ne m'être jamais réellement posé la question, car mon

but premier était avant tout la réalisation de belles images de

notre étoile. Néanmoins, deux applications me viennent à l'esprit

:

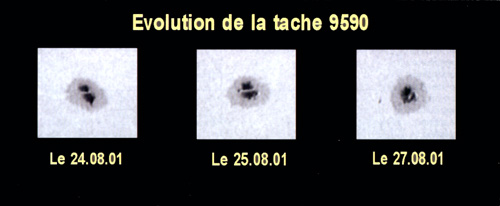

- la première est un suivi des taches solaires au jour le jour,

c'est-à-dire qu'il est possible de pouvoir suivre l'évolution de

la morphologie d'une tache ou d'un groupe de taches sur plusieurs

jours. J'ai fait ceci sur le groupe 9591 et la tache 9590 en août

2001 (voir image ci-dessous).

- la seconde est la mesure de la taille réelle des taches. Comme

nous avons une image numérique quadrillée en pixels, la précision

est nettement supérieure à une mesure sur une photo argentique ou

en visuel. Pour cela, il faut d'abord déterminer l'échantillonnage

de notre formule optique, c'est-à-dire le nombre de secondes d'arc

par pixel. Pour cela deux solutions : soit par le calcul, soit par

la mesure.

Pour le calcul, il existe une formule qui permet de déterminer

l'échantillonnage

échantillonnage = 206 x [ taille du pixel/ focale]

avec la taille du pixel en micron et la focale en mm.

Le problème de cette formule est qu'il est nécessaire de connaître

précisément la focale de notre montage optique, c'est pourquoi je

préfère très nettement la seconde méthode.

Pour la mesure, en fait, tout commence la nuit ! On pointe une

étoile double assez brillante avec la même configuration optique

qui va nous servir à réaliser les images du Soleil. Puis on mesure

en nombre de pixels la séparation entre les deux étoiles, connaissant

la séparation en secondes d'arc (donnée par un logiciel ou par un

atlas du ciel), on peut ainsi remonter à notre valeur en secondes

d'arc par pixel en faisant simplement le rapport. Sur notre image

solaire, on détermine ensuite la taille en pixels de la tache et

on connaît ainsi sa taille en secondes d'arc en multipliant cette

mesure par l'échantillonnage. Il ne nous reste plus qu'à chercher

la distance Terre- Soleil dans les éphémérides au moment de la prise

de vue et le tour est joué.

Une telle mesure pourra être effectuée pour mesurer le diamètre

de Mercure, par exemple, lors de son transit du 7 mai 2003. Il s'agit

là de quelques propositions "d'étude solaire" à l'aide d'une webcam,

avec la méthode d'imagerie proposée dans l'article, mais plusieurs

autres domaines peuvent également être envisagés, je pense notamment

à la spectroscopie ou bien à l'imagerie monochromatique (H alpha

par exemple).

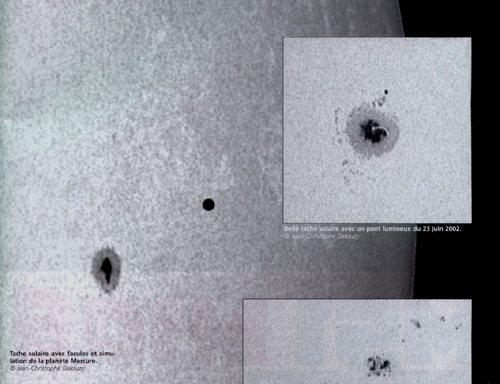

Le transit de Mercure

Le 7 mai 2003, Mercure passera devant le Soleil; son globe sera

alors visible comme une "tache" sombre et parfaitement circulaire

qu'il sera intéressant de suivre tout au long du phénomène.

Le début du phénomène sera hélas assez bas sur l'horizon et le

Soleil se situera donc encore dans les zones turbulentes de notre

atmosphère, mais plus Mercure va traverser le disque solaire, plus

le Soleil sera haut dans le ciel et plus les conditions de prise

de vue seront favorables. Le transit devrait se terminer en France

vers midi et demi.

Bien évidemment ce phénomène sera parfaitement possible à prendre

avec une webcam (si le temps le permet !). La technique de prise

de vue est la même que celle décrite plus haut.

Il sera également intéressant de prendre plusieurs séries d'images

pour reconstituer sous forme de film la totalité du phénomène. La

taille de Mercure au moment du transit sera de 12 secondes d'arc

environ. Sur le cliché ci-dessus on a effectué une simulation de

la taille de Mercure (petit point noir à côté de la tache) telle

qu'elle apparaîtrait avec une webcam au foyer d'un ETX 90.

Conclusion

Je tiens à le répéter, la méthode que je vous ai donnée ici est

celle que j'utilise, mais ce n'en est qu'une, sans doute, parmi

d'autres ! À vous de déterminer la vôtre ! Une fois que l'on s'est

lancé dans l'imagerie solaire et que notre technique est bien rodée,

il est intéressant de réaliser des suivis quotidiens de certaines

taches ou groupes de taches. Voir leur évolution, leur changement

de structure, mais aussi leur similitude, est une étude ou exploration

passionnante qui est maintenant facilement réalisable par tout le

monde grâce à l'imagerie webcam. Mais comme évoqué dans l'avant-dernier

paragraphe, d'autres études peuvent être abordées et je reste bien

évidemment ouvert à toutes propositions pour pouvoir en discuter

: Jean Christophe Dalouzy.

|