| |

| |

Les outils de l'Astronome |

|

| |

|

La lunette astronomique : des yeux

de géants |

La lunette astronomique, précurseur du télescope

La lunette astronomique a été conçue en Hollande

vers 1608. On en attribue l'invention à l'opticien hollandais Hans

Lippershey. Mais c'est en 1609 que l'astronome italien Galilée présenta

la première lunette astronomique. Son confrère allemand Johannes

Kepler en perfectionna le principe, en proposant une formule optique

à deux lentilles convexes. Cette idée fut mise en application vers

1630 par l'Allemand Christophe Scheiner, un père jésuite astronome

et mathématicien. Pour la petite histoire, sachez que c'est Scheiner

qui a découvert les taches solaires avec sa petite luenette.

Du fait des difficultés dues à l'aberration sphérique des lentilles

d'une lunette, la longueur focale doit être très élevée.

On est allé jusqu'à construire jadis une lunette de

61 m de longueur focale !

|

|

Premières lunettes astronomiques

De conception rudimentaire, les lunettes de Galilée

lui permirent d'effectuer de nombreuses observations du ciel : découverte

des cratères de la Lune, des satellites de la planète Jupiter,

des phases de la planète Vénus, des étoiles

composant la Voie Lactée. Elles étaient constituées d'une unique

lentille de verre. Sa première lentille, d'un diamètre de 2 cm,

ne grossissait que trois fois. |

|

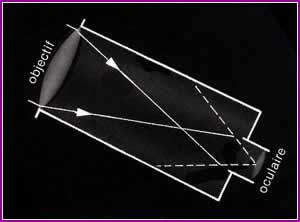

Simplicité du principe de la lunette

Dans une lunette, la lumière venant des astres

traverse un jeu de lentilles qui la dévie.

La grande lentille de l'objectif d'une

lunette capte la lumière et forme une image, qui est ensuite grossie

par l'oculaire. Le rôle de l'objectif de la lunette est de

capter le maximum de rayons lumineux en provenance des étoiles et

de les concentrer en un point appelé foyer. L'oculaire est en fait

une petite loupe. La partie optique est maintenue dans un tube métallique,

lui-même supporté par une monture mécanique sur trépied. La puissance

d'une lunette astronomique, sa capacité à distinguer

deux points très éloignés (= son pouvoir de

résolution), dépend du diamètre de son objectif. Cet objectif

est aujourd'hui généralement constitué d'un assemblage de deux lentilles

ou plus, possédant une courbure étudiée, qui assurent une bonne

correction des défauts chromatiques dus au passage de la lumière

à travers le verre.

|

|

|

Les plus grandes lunettes du monde

L'étude des étoiles exige des instruments de grande taille, très

perfectionnés. |

Nom de l'observatoire (et localisation)

|

Diamètre de l'objectif (m)

|

Longueur de focale (m)

|

Année de mise en service

|

|

Mt Stromlo(Australie)

|

0,66

|

10,8

|

1956

|

|

Johannesburg (Afr. du Sud)

|

0,67

|

10,9

|

1925

|

|

Allegheny (Pennsylvanie, U.S.A.)

|

0,76

|

14,1

|

1914

|

|

Potsdam (R.D.A.).

|

0,80

|

12,0

|

1905

|

|

Greenwich ( G.B. )

|

0,66

|

6,8

|

1899

|

|

Yerkes (Wisconsin, U.S.A.)

|

1,02

|

19,4

|

1897

|

|

Berlin (R.D.A.)

|

0,68

|

10,5

|

1896

|

|

(G.- B.)

|

0,71

|

8,5

|

1894

|

|

Meudon (France).

|

0,83

|

16,2

|

1891

|

|

Lick(Californie, U.S.A.)

|

0,91

|

17,6

|

1888

|

|

Nice (France)

|

0,76

|

17,9

|

1887

|

|

Mc Cormik (Virginie, U.S.A.)

|

0,67

|

9,9

|

1883

|

|

Vienne (Autriche)

|

0,68

|

10,5

|

1878

|

|

U.S.Naval Observatory (Washington, Colombia, U.S.A)

|

0,66

|

9,9

|

1873

|

|

|

| |

|

| |

|