|

Un télescope de 114 mm de diamètre, avec un grossissement

entre x 100 et x 150, vous montrera les bandes nuageuses les plus

fines qui ceinturent Jupiter, ainsi que des détails dans

ces dernières : nodosités, irrégularités.

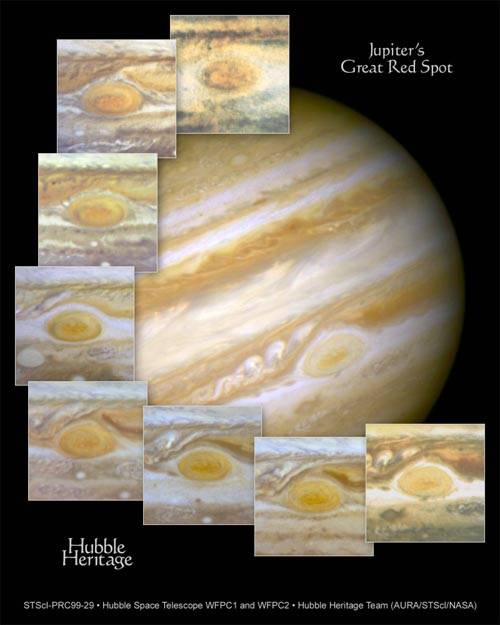

Sur l'image ci-dessous, on parvient même à repérer

la Grande Tache Rouge : la voyez-vous ?

Schéma ASCT-astronomie / Ph Ledoux

Jupiter dans un télescope de 114 mm, sous

un ciel bien transparent

Mais si, on la voit ! Un peu ... Regardez bien sur le limbe de

Jupiter, à l'extrêmité gauche de la bande nuageuse

située sur la zone tempérée de Jupiter : on

commence à distinguer une petite tache ovale, de couleur

vaguement bistre. C'est la Grande Tache Rouge. Difficile d'en voir

plus avec un petit télescope de 114 mm de diamètre

...

La Grande Tache Rouge est un gigantesque cyclone

qui agite la haute atmosphère jovienne : 2 planètes

équivalentes à la Terre tiendraient à l'aise

dans ce monstrueux ouragan. Découvert en 1664 par Robert

Hooke, la Grande Tache Rouge semble diminuer de 0,19° tous les

ans depuis plusieurs décennies. De même, sa couleur

rouge tend à virer de plus en plus au beige et au ton crème

: peut-être la GTR (=Grande Tache Rouge) aura-t'elle totalement

disparu dans quelques années ?

Quant au disque jovien par lui-même, votre télescope

vous montrera qu'il n'a pas de limite bien tranchée : le

disque de Jupiter tend à s'assombrir petit à petit

au fur et à mesure qu'on déplace le regard vers sa

périphérie. Car Jupiter n'est pas une planète

solide, mais une énorme boule de gaz et cet assombrissement

est dû aux épais nuages de la haute atmosphère

jovienne qui absorbent la lumière

Enfin, avec un grossissement x 150 à x 200, vous pouvez

voir la diminution progressive d'éclat puis l'extinction

totale des satellites lorsqu'ils pénètrent dans l'ombre

de Jupiter. Et si la turbulence du ciel n'est pas trop importante,

vous aurez également une bonne chance de réussir à

observer le passage de l'ombre des satellites devant le disque de

Jupiter, où ils auront l'aspect d'une petite tache noire

Double passage d'ombre sur Jupiter. Photo ASCT-astronomie / Ph

Ledoux

Par contre, voir le satellite lui-même est difficile avec

un modeste télescope de 114 mm de diamètre. Un diamètre

supérieur est nécessaire pour réussir ce

type d'observation

C'est grâce à l'observation des éclipses et

des occultations que l'astronome Olaus Römer parvint à

mesurer la vitesse de la lumière.

En 1671, cet astronome danois fut invité à l'observatoire

d'Uraniborg, sur l'île de Hven, afin d'en déterminer

la longitude de façon exacte. Afin de calculer celle-ci,

Römer avait besoin d'une détermination extrêmement

précise de l'heure. La montre venait tout juste d'être

inventée par Huyghens, en 1657, et sa précision laissait

encore un peu à désirer. Römer eût alors

l'idée de se servir de la grande horloge de la mécanique

céleste en observant l'heure des éclipses de Io, l'une

des 4 principales lunes de Jupiter, comme Galilée l'avait

déjà fait avec succès quelques années

avant lui.

Au bout de 8 mois d'observations de ces éclipses, Römer

se rendit compte que quelque chose clochait : l'intervalle entre

chaque éclipse de Io variait très légèrement,

en fonction de la position de la Terre sur son orbite. Lorsque la

Terre était plus éloignée de Jupiter, les éclipses

avaient lieu plus tard que lorsque la Terre était au plus

près de Jupiter. Olaus Römer trouva assez rapidement

la solution de cette énigme : la lumière de Io ne

se déplace pas instantanément dans l'espace, comme

on le croyait autrefois. Au contraire, elle a besoin de quelques

minutes pour nous parvenir. Et plus Io est éloignée

de la Terre, plus sa lumière met de temps à nous atteindre.

Cette découverte de Römer permit la première

estimation de la vitesse de la lumière : 214 000 km/s, ce

qui n'était pas très éloigné de sa véritable

valeur : 299 792,458 km/s

|