1. Les tentatives des grecs pour mesurer

la distance des étoiles

C'est Aristarque de Samos, qui émit vers 310 avant J-C,

l'idée que la Terre était ronde.

Continuant sur sa lancée, il eut également l'idée

que l'alternance du jour et de la nuit était due à

la rotation de la Terre sur elle-même.

Encore plus balèze : il imagina que la Terre tournait autour

du Soleil, bien avant Copernic. Mais comme lui, Aristarque fut accusé

d'impiété par ses contemporains, et ses enseignements

passèrent dans la grande trappe de l'Histoire.

Mais ses travaux ne furent pas totalement perdus puisqu'à

la même époque, Eratosthène d'Alexandrie s'en

servit pour calculer le rayon de la Terre, aboutissant à

la valeur de 6400 km. Chapeau bas l'artiste ! Le rayon réel

de la Terre étant de 6378 km à l'équateur,

on appréciera la performance du père Eratosthène

(284-192 avant J-C) ! On peut dire que ce fut la première

distance astronomique correctement établie .

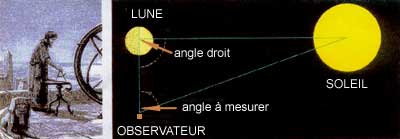

Une cinquantaine d'années après Aristarque, Hipparque

de Nicée s'attela au calcul de la distance Terre-Lune. Ce

mathématicien génial fit tout simplement appel à

la trigonométrie (le théorème de son vieux

pote de lycée Pythagore, çà vous rappelle quelque

chose ?) pour estimer le rapport qu'il y avait entre la distance

Terre-Lune et la distance Terre-Soleil. Pour en savoir plus, cliquez

sur le dessin ci-dessous ...

Hipparque aboutit à la conclusion que la distance Terre-Lune

est de 32,5 fois le diamètre de la Terre. Admirez là

encore la performance puisque la valeur exacte est de 30 fois !!!

Une fois ce menu travail accompli, Hipparque de Nicée découvrit

la précession des équinoxes puis, comme il se barbait

un peu, il établit le premier catalogue connu d'étoiles

: 1000 étoiles, classées par ordre de luminosité,

d'une grandeur de 1 à 6.

Dans les siècles qui ont suivi, les plus connus des grands

astronomes grecs restent Aristote et Ptolémée dont

le célèbre ouvrage "L'almageste" devait

constituer la base de toute l'astronomie au Moyen-Age. Hélas,

l'un et l'autre "oublièrent" les travaux d'Hipparque,

Eratosthène et Aristarque de Samos.

2. Les tentatives des arabes et des

perses :

n'avaient pas repris le flambeau : citons les tables astronomiques

réunies au IX ème siècle par Mohamed Al-Battani dans

son livre le "Zij " ou encore, au X ème siècle

le " Livre sur les constellations fixes " d'Abd Al-Rahman

As-Sufi.

En particulier, on retiendra le nom d'El-Farghâni dont

la traduction en latin de ses " éléments

d’astronomie ", au IX ème siècle, allaient

rester la référence de tous les calculs astronomiques

jusqu’à Copernic.

Si Charles Martel a arrêté les sarrazins à

Poitiers en 732 après J-C, il les a laissé s'installer

en Espagne. Sacré coup de pot ! Car c'est à Tolède

que naquit l'une des plus brillantes écoles d'astronomie

arabe, école qui s'attacha en particulier à retraduire

les textes grecs et perses en latin, permettant ainsi leur diffusion

en Occident.

3. Copernic et Képler mesurent les

proportions du système solaire :

Après bien des siècles d'errances et d'erreurs, Copernic

(1473-1543) réussit enfin à établir que toutes

les planètes connues à l'époque tournaient

autour du Soleil et que la Terre n'était pas le centre de

l'univers.

Reprenant les travaux de Copernic, Képler (1571-1630) réussit,

après des années d'un travail minutieux et harassant,

à calculer les lois qui régissent les mouvements des

planètes autour du Soleil puis à mesurer les distances

entre le Soleil et les planètes. Mais Képler ne parvint

calculer ces distances qu'en comparaison avec la distance Terre-Soleil

(= l'Unité astronomique UA). Képler établit

ainsi que la distance Mercure-Soleil était de 0,4 UA, la

distance Vénus-Soleil de 0,7 UA, la distance Mars-Soleil

de 1,5 UA, la distance Jupiter-Soleil de 5,2 UA, la distance Saturne-Soleil

de 9,5 UA.

Photo de Képler le jour de sa 1 ère communion

4. Cassini et Richer calculent la

distance Terre-Soleil :

En 1671, Richer partit en expédition à Cayenne pendant

que Cassini restait à Paris. Chacun de leur côté,

ils mesurèrent la position de la planète Mars dans

le ciel par rapport aux étoiles. De retour à Paris,

Richer compara ses mesures avec celles de Cassini : tous deux constatèrent

que Mars n'était pas tout à fait au même endroit

du ciel. Un petit coup de trigonométrie appliqué au

triangle Mars-Cayenne-Paris et la distance Terre-Mars était

connue. Une simple de règle de trois permit ensuite à

Richer et Cassini de déduire la valeur exacte de la distance

Terre-Soleil, la fameuse Unité Astronomique.

Cassini en peignoir

Mais il fallut attendre le XX ème

siècle pour que la question de la distance des étoiles

trouve des réponses satisfaisantes |