C'est grâce à une caméra électronique

CCD qu'Alain Maury est parvenu à découvrir 4179 Toutatis.

L'invention de ces caméras CCD a accru de façon considérable

le nombre de découvertes, et a totalement supplanté la technique

photographique traditionnelle. La baisse des prix de ces caméras

électronique a permis à un nombre croissant d'astronomes

amateurs de s'équiper... et aux plus motivés de se tailler

leur part du gâteau, et de découvrir eux aussi des astéroïdes

ainsi qu'en témoigne remarquablement le site Internet où

Denis

Bergeron explique comment il est parvenu à réussir ses

4 découvertes.

La meilleure saison pour chasser les astéroïdes se situe

de septembre à mars : nuits plus longues et ciel plus noir obligent

! La zone de l'écliptique observable autour de l'opposition des

astéroïdes se situe dans les déclinaisons Nord, lesquelles sont

mieux visibles en hiver. De plus, l'écliptique à cette période de

l'année est bien dégagée de la Voie Lactée et de son fourmillement

d'étoiles qui empêche quasiment tout suivi d'un astéroïde.

Les télescopes professionnels mitraillant le ciel essentiellement

lors du passage à l'opposition des astéroïdes, l'astronome amateur astucieux

aura intérêt à chasser l'astéroïde AVANT l'opposition, dans le ciel du

matin, afin de ne pas se faire coiffer sur le poteau par les astronomes

professionnels. A ce petit jeu, beaucoup d'astronomes amateurs sont devenus

des maîtres. Les champions incontestables de ces chasseurs amateurs

d'astéroïdes sont les époux Van Houten (1010 découvertes

pour Monsieur et 1008 pour Madame !!!). Les japonais sont également

très fortiches à ce petit jeu, à l'instar de Takao

Kobayashi, qui a accumulé 567 découvertes homologuées

!

Tout astéroïde nouvellement découvert

porte un numéro de code provisoire, composé de l'année

de sa découverte, suivie d'une lettre indiquant la quinzaine de

l'année au cours de laquelle il a été découvert

(A = première quinzaine du mois de janvier, B = deuxième

quinzaine du mois de janvier, C = première quinzaine du mois de

février, D = deuxième quinzaine du mois de février,

etc...). Lorsque l'astéroïde a été suivi suffisamment

longtemps pour que son orbite puisse être calculée avec précision,

l'Union Astronomique Internationale lui donne un nom définitif,

précédé du numéro d'ordre de sa découverte.

C'est ainsi que le tout premier astéroïde découvert

s'appelle aujourd'hui 1 Cérès. Le deuxième astéroïde

découvert : 2 Pallas, le troisième : 3 Juno, le quatrième

: 4 Vesta.

Au début, on a donné aux astéroïdes

des noms de la mythologie. Puis, devant le nombre énorme de nouvelles

découvertes, la mythologie s'est trouvée à court

de noms et les astronomes sont allés imaginer des noms plus originaux

: il existe ainsi un astéroïde 3834 Zappafranck en l'honneur

de la star rock qui venait de décéder au moment de sa découverte

! On note aussi l'existence d'un 9631 Hubertreeves. Il y a même

un astéroïde baptisé 4179 Toutatis par son découvreur,

le français Alain Maury. Ce dernier a également proposé

que les cratères qui parsèment la surface de cet astéroïde

soient baptisés de noms tirés de la BD "Astérix".

Mais l'Union Astronomique Internationale n'a pas encore donné son

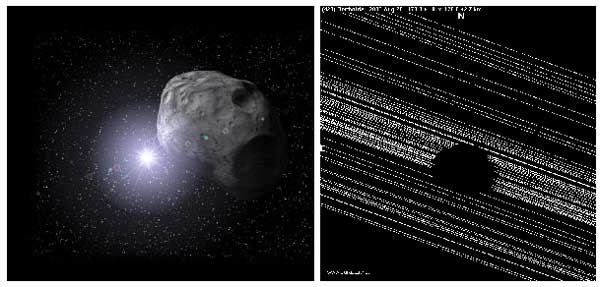

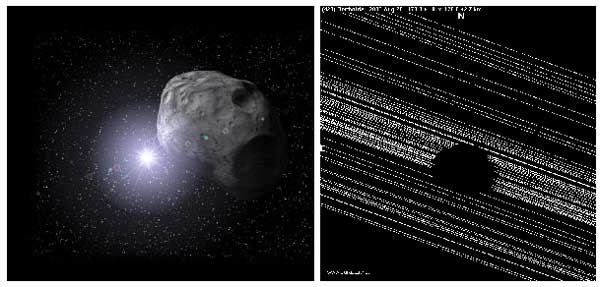

feu vert... Une spectaculaire animation de la rotation chaotique de Toutatis

sur lui-même est disponible en cliquant sur l'image ci-dessous (format

mpeg, 483 Ko).

|

|

|

|

Aux plaisirs solitaires de la chasse aux nouveaux astéroïdes

peut s'ajouter également le plaisir partagé de l'observation

des occultations d'une étoile par un astéroïde. Lorsque

l'astéroïde passe devant l'étoile, celle-ci s'éteint

comme par magie durant quelques secondes avant de réapparaître

tout aussi brutalement. Le spectacle est étonnant et mystérieux...

mais pour le voir, il faut se trouver sur le chemin de l'ombre de cette

occultation, exactement comme pour une éclipse de Soleil. Les orbites

des astéroïdes n'étant pas toujours connues avec une

précision totale, il persiste toujours une part d'incertitude dans

l'observation de ces occultations : la verra ? la verra pas ?

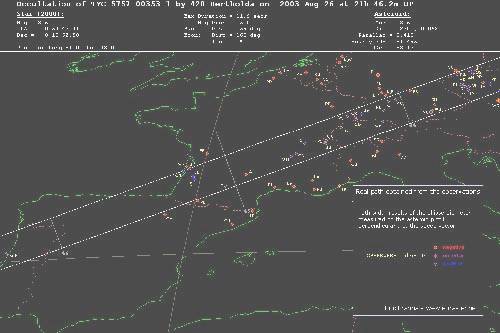

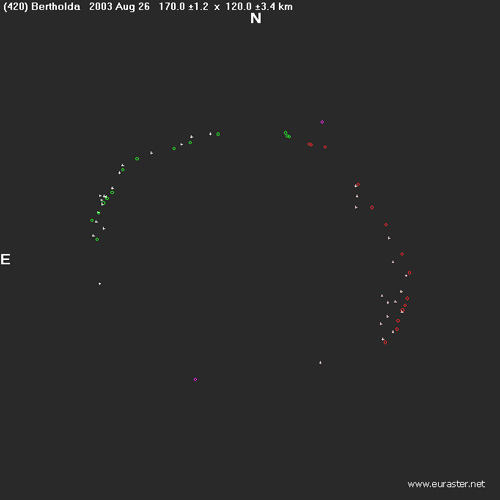

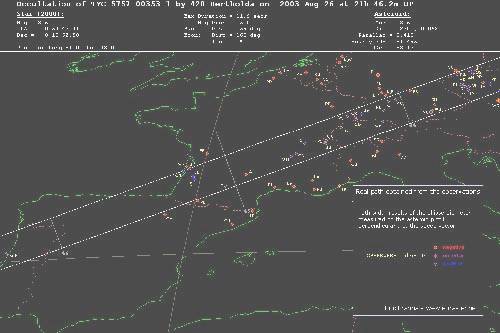

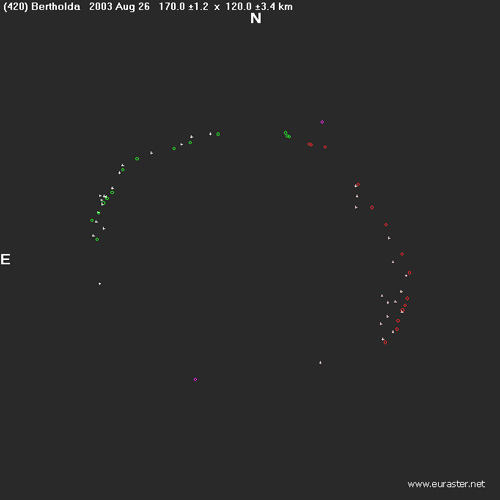

Août 2003 : les observateurs situés dans la bande de centralité

ont observé l'occultation d'une étoile par l'astéroïde

Bertholda

Le plaisir du spectacle peut aussi être associé

à la joie de faire oeuvre utile : les occultations d'étoiles

par des astéroïdes sont des phénomènes guettés

avec impatience par les professionnels qui font appel à ces occasions

aux astronomes amateurs pour les aider à multiplier le nombre d'observations.

Chaque observateur doit noter avec précision l'heure à laquelle

l'étoile s'éteint et l'heure à laquelle elle répparait

: ce timing varie selon le lieu d'observation et permet de calculer des

"cordes" qui permettront aux astronomes professionnels de déterminer

la forme exacte de l'astéroïde avec une précision de

l'ordre du kilomètre.

Les "cordes" calculées depuis les différents

sites d'observation dessinent la silhouette de l'astéroïde

Schéma Eric Frappa

Cliquer sur la photo pour voir la totalité de l'image

Les résultats obtenus par les différents observateurs

lors de l'occultation de l'étoile TYC 5757-00353-1 par l'astéroïde

Bertholda

Schéma Eric Frappa

La forme de l'astéroïde Bertholda calculée par les

astronomes professionnels

Schéma Eric Frappa

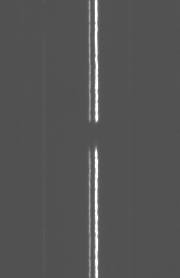

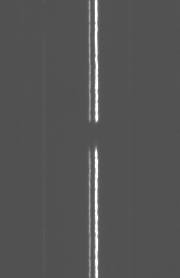

Là encore, l'apport des caméras CCD a permis

aux observateurs de faire un bond en avant considérable dans la

précision de leurs observations, grâce à la technique

du scan : en laissant défiler le ciel devant leur caméra

CCD, les observateurs peuvent enregistrer un filé de l'étoile

jusqu'au moment où elle va s'éteindre, masquée par

l'astéroïde. Cette technique permet d'atteindre une précision

de l'ordre du 1/10 de seconde dans le timing de l'occultation.

Pour connaître les occultations à venir,

consultez le site tchèque

de Jan Manek (site écrit en anglais).

|