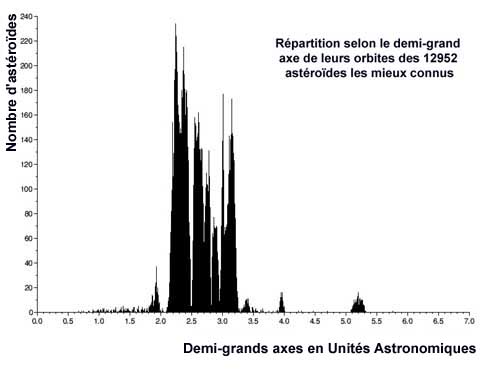

LES TROUS DE LA CEINTURE PRINCIPALE DES ASTEROIDES

Dans le fatras des orbites de la multitude d'astéroïdes connus,

on distingue cependant plusieurs grands groupes :

La Ceinture dite Principale, située entre les orbites de Mars

et Jupiter, et distante de 2 à 3.5 unités astronomiques du Soleil (c'est

à dire entre 310 et 520 millions de kilomètres du Soleil), constitue

le principal groupement d'astéroïdes.

Cette ceinture n'est pas homogène : en certains points de la ceinture,

on trouve des concentrations plus importantes d'astéroïdes

présentant des orbites similaires, baptisées "familles"

par l'astronome japonais Hirayama en 1918. On distingue 6 grandes familles,

dénommées selon le nom de leur astéroïde principal

: les Flore, les Eros, les Thémis, les Coronis, les Maria et les

Troyens.

Au contraire, d'autres régions de la ceinture principale sont

quasiment dépeuplées : ces trous sont appelés

les lacunes de Kirkwood. Elles correspondent à des régions

de résonance avec l'attraction gravitationnelle de la planète

géante Jupiter. Les effets de marées gravitationnelles

y sont amplifiés de telle sorte qu'aucun astéroïde

ne peut y subsister sans être disloqué ou éjecté

de ces orbites.

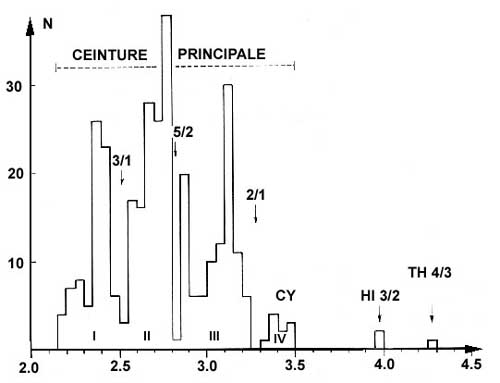

Histogramme des demi-grands axes des 322 astéroïdes découverts

avant 1892

Sur le schéma ci-dessus, les régions I, II et III, très

peuplées, correspondent à la Ceinture Principale des

astéroïdes. Les lacunes de Kirkwood qui les séparent

sont nettement visibles. Les astronomes ont remarqué qu'elles

correspondent à des orbites dont la période de révolution

autour du Soleil est une fraction rationnelle simple de celle de

Jupiter. Par exemple, la zone des orbites ayant un demi-grand axe

de 2.5 UA correspond à une résonance 3/1 : un astre

situé sur cette orbite fait exactement 3 révolutions

autour du Soleil pendant que Jupiter n'en fera qu'une seule. Deux

autres lacunes de Kirkwood sont facilement identifiables sur le

schéma ci-dessus : les orbites de 2.82 UA de demi-grand axe,

qui correspondent à une résonance 5/2 (les astéroïdes

y accomplissent 5 révolutions autour du Soleil pendant que

Jupiter en fait 2); et les orbites de 3.28 UA de demi-grand axe,

en résonance 2/1 avec Jupiter (2 tours du Soleil pour 1).

Rappel de la définition du demi-grand axe d'une orbite

Mais toutes les zones de résonance gravitationnelle ne donnent

pas forcément une lacune de Kirkwood. Certaines résonances

ont au contraire un effet de stabilisation des orbites. C'est ce

qui se passe dans la zone IV du schéma précédent,

qui correspond à la frontière externe de la ceinture

Principale, aux alentours de 3.4 UA : c'est à ce niveau que

se trouvent les astéroïdes de la même famille

que l'astéroïde 65 Cybèle. Des groupes isolés

d'astéroïdes sont également visibles en dehors

de la Ceinture Principale : les astéroïdes de la famille

de 153 Hilda, dont l'orbite est en résonance stabilisatrice

3/2 avec Jupiter, et les astéroïdes de la famille de

279 Thulé, en résonance stabilisatrice 4/3

Malgré de nombreux travaux de recherche et l'aide des

ordinateurs les plus puissants, on n'a pas encore réussi de nos jours

à faire une théorie générale du comportement des orbites près des résonances.

Seuls des cas particuliers sont bien élucidés mais pour la majorité

des astéroïdes, il persiste une part d'incertitude dans les

calculs de leurs paramètres orbitaux.

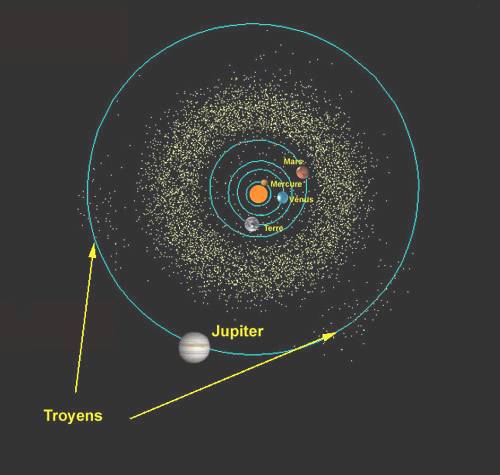

LES TROYENS

Ces astéroïdes circulent exactement sur la

même orbite que Jupiter qu'ils escortent : un premier groupe précède

Jupiter sur son orbite et un second le suit. On leur a donné le

nom des héros mythologiques de la guerre de Troie. Les astéroïdes

du groupe qui précède Jupiter ont reçu les noms des

héros grecs de cette guerre chantée par Homère dans

son poème épique "l'Iliade": Achille, Agamemnon,

Ulysse, Nestor, Ajax, Diomède, etc... Et, logiquement, les astéroïdes

du groupe qui suit Jupiter ont reçu les noms des héros troyens

: Patrocle, Hector, Priam, etc...

Comme ils sont situés sur la même orbite

que Jupiter, les astéroïdes troyens sont séparés

du Soleil par la même distance ( 778 000 000 km) et mettent

donc le même temps pour boucler une orbite autour de notre

étoile : 11,9 années. Il y a plus de 1200 astéroïdes troyens

observés à ce jour. Leur curieuse position sur l'orbite de Jupiter

s'explique par une particularité des lois de l'attraction

gravitationnelle : les astéroïdes troyens sont placés

exactement sur les points de Lagrange.

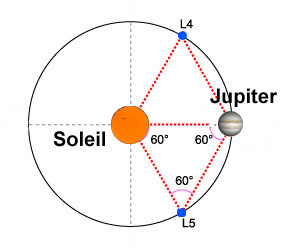

Le mathématicien Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)

Les points de Lagrange sont les points d'équilibre

parfait entre l'attraction gravitationnelle du Soleil et celle de la planète

géante Jupiter. Les points de Lagrange L4 et L5 délimitent

un angle bien précis, de 60°, entre le Soleil et Jupiter (cf

schéma ci-dessous).

Les troyens ne sont pas répartis également entre ceux

qui sont "en avance" et ceux qui sont "en retard" sur Jupiter. Il y a

696 astéroïdes sur le point de Lagrange L4, qui précède

Jupiter et 519 sur le point de Lagrange L5, qui suit Jupiter. A noter

également que s'ils restent à distance constante de Jupiter, l'excentricité

et l'inclinaison de leurs orbites sont bien plus fortes que celles de

Jupiter.

La planète Mars possède également

quelques astéroïdes sur ses points de Lagrange, le plus gros

s'appelant Eureka. On ignore pour l'instant s'il existe des petits astéroïdes

sur les points de Lagrange de notre propre planète.

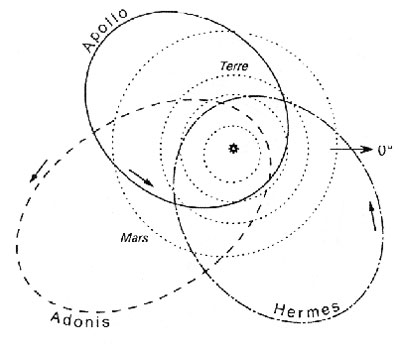

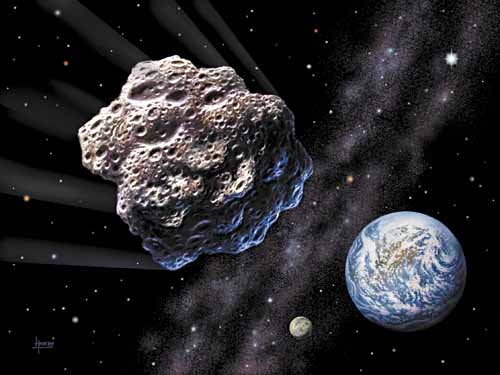

LES ASTEROIDES GEOCROISEURS

Cette famille d'astéroïdes a réveillé

l'intérêt de la communauté scientifique pour les astéroïdes.

Les astéroïdes géocroiseurs (Near Earth Asteroids ou Earth-Crossing Asteroids

en anglais) sont des astéroïdes dont l'orbite est relativement proche

de celle de la Terre. C'est en 1932 que l'astronome Delporte réussit

à photographier l'astéroïde 1221 Amor, alors qu'il

passait à seulement 16 millions de km de la Terre. Un mois plus

tard, ce fut au tour de 1862 Apollo d'être découvert : pour

la première fois, les astronomes se trouvaient en présence

d'astéroïdes pénétrant à l'intérieur

de l'orbite terrestre. Plusieurs autres astéroïdes géocroiseurs

ont été découverts depuis : Adonis, qui est venu

frôler la terre à 2 millions de km et, surtout Hermès,

qui est passé à moins de 800 000 km. Ces astéroïdes

ont une orbite qui plonge vers l'intérieur du système solaire,

ce qui peut les amener à croiser la route de planètes comme

la Terre...

Schéma Jean Meeus - Société Astronomique de France

... Et qui dit croisement d'orbite dit risque de collision

potentielle ! Les spécialistes de la préhistoire sont à

peu près certains que c'est un choc de cette nature qui a entraîné

l'extinction des dinosaures.

La Terre porte encore des traces de ces rencontres cataclysmiques

:

Le "meteor crater" en Arizona (USA)

Plusieurs familles d'astéroïdes géocroiseurs ont

été identifiées :

- Les Amors, dont le principal représentant est l'astéroïde

Eros, qui traversent l'orbite de Mars mais jamais celle de la Terre,

et qui ne peuvent donc entrer en collision avec cette dernière

(ouf !)

- La famille des Aten, dont l'orbite passe à proximité du Soleil.

- La famille des Apollo, dont l'orbite passe légèrement au-delà de

l'orbite terrestre

Seuls les Atens et les Apollos croisent l'orbite de

la Terre et l'intérêt grandissant qu'on leur porte est lié à la crainte

de les voir entrer en collision avec celle-ci. L'astéroïde

Toutatis découvert par le Français Alain Maury fait partie

de la famille des Apollo.Cet astéroïde est potentiellement

dangereux pour nous.

L'orbite de Toutatis

Image radar de Toutatis

Aujourd'hui fonctionnent plusieurs programmes de surveillance

de ces astéroïdes géocroiseurs, potentiellement dangereux

pour la Terre : en 1989, il y a eu le programme Spacewatch, et depuis

1996 le programme LINEAR. Ce dernier programme possède cependant

une face cachée : il s'agit également d'un programme militaire

américain, destiné à mener la "guerre des

étoiles".

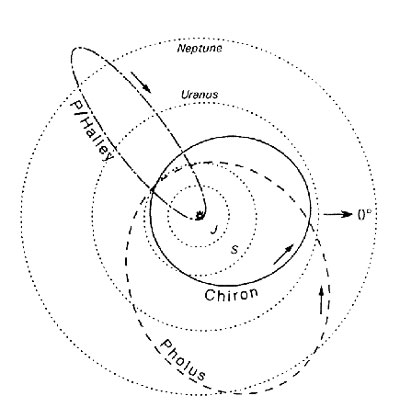

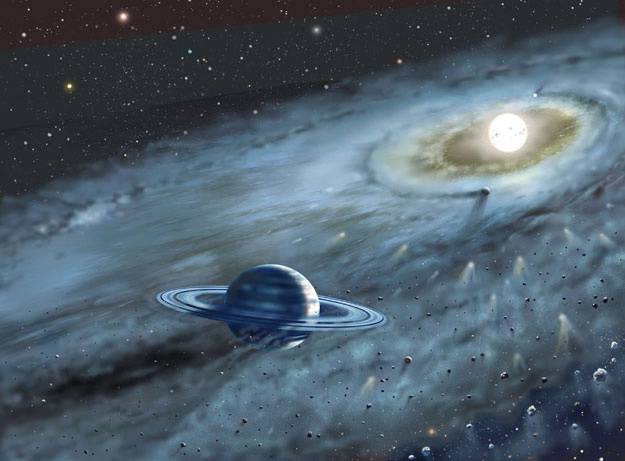

LES CENTAURES

Avec la découverte de l'astéroïde

Chiron en 1977, les astronomes professionnels ont également découvert

une nouvelle classe d'objets, les Centaures, issus en majeure partie de

la ceinture de Kuiper, et qui circulent entre Jupiter et Neptune sur des

orbites instables et donc provisoires : ces objets d'origine trans-neptunienne

restent encore bien mystérieux. Ci-dessous, les orbites des deux

premiers centaures découverts, Chiron et Pholus, comparées

à celle de la comète Halley.

Schéma J. Meeus - Société Astonomique de France

Avec ses 200 km de diamètre, Chiron présenterait

plutôt les caractéristique d'un astéroïde; mais

en 1989, on a découvert autour de Chiron un halo de poussières

et de gaz analogues à ceux qui composent les comètes. Et

en 1997, c'est de la glace d'eau qui a été découverte

à la surface de Chiron. Alors, Chiron : astéroïde ou

comète ? Les astronomes supposent actuellement que les Centaures

sont des astéroïdes ou des comètes qui ont été éjectés de la ceinture

de Kuiper. Les Centaures correspondraient donc, au moins en partie, à

un réservoir de comètes à courte période.

Le cas de la comète Schwassmann-Wachmann 1 (SW1) est tout à fait éclairant

: sa morphologie est typiquement cométaire mais sa dynamique orbitaire

est incontestablement celle d'un Centaure

La frontière entre comètes, objets trans-neptuniens

et Centaures semble donc bien incertaine. La différence

majeure réside peut-être dans la masse de l'objet

: au-delà d'une certaine masse, la gravité propre

de l'objet lui permet de conserver captifs tous les gaz et toutes

les poussières qu'il contient. En-deçà de

cette masse critique, ces gaz et ses poussières pourront

s'échapper pour former la chevelure et la queue typiques

d'une comète. L'exemple de Chiron montre que la détermination

de cette masse critique n'est pas chose aisée !!!

DES PATATES ET DES OS DANS L'ESPACE :

Seuls les quelques astéroïdes d'une

taille supérieure à 600 km ont une forme sphérique.

L'immense majorité d'entre eux ont ont une forme irrégulière,

communément appelée en forme de "patatoïde". Cette différence

tient aux propriété différentes de 2 des

forces fondamentales de la nature : la force gravitationnelle

et la force électromagnétique. Toutes deux baissent

d'intensité lorsque la distance entre les corps augmente.

Mais la force électromagnétique est beaucoup plus

puissante : la répulsion électromagnétique

entre deux protons est 10 puissance 36 fois plus forte que leur

attraction gravitationnelle.

Lorsque la matière est à l'état

solide, et plongée dans un température aussi basse

que celle qui règne dans la ceinture des astéroïdes,

la force électromagnétique tend à lui donner

une structure cristalline qui la rend rigide et irrégulière.

C'est ce qui se passe pour les petits corps composant la majorité

des astéroïdes. Par contre, pour les plus gros, comme

Cérès ou vesta, c'est la force de l'attraction gravitationnelle

qui prend le dessus : toutes les forces gravitationnelles tendent

à s'additionner et toutes les parties de l'astéroïde

finissent par s'attirer réciproquement, ce qui finit par

lui donner la forme la plus compacte et la plus symétrique

qui soit : la forme d'une sphère. Bien sûr, ce processus

s'étalant sur des millions d'années, l'astéroïde

peut se trouver occasionnellement soumis à des contraintes

extérieures qui entraîneront des irrégularités

à sa surface : rides, fissures, vagues, cuvettes, etc...

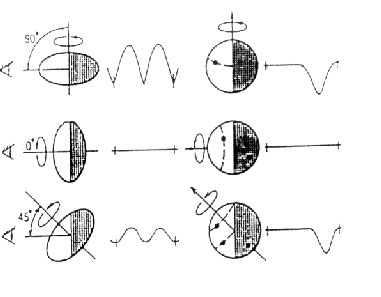

La majorité des astéroïdes, de faible

masse, ne sont donc pas sphériques mais des "patatoïdes".

Des observations photométriques ont permis de démontrer que leur course

s'accompagne d'un mouvement de rotation sur eux-mêmes. Ceci explique

les variations régulières de leur éclat. Si vous regardez attentivement

l'animation réalisée ci-dessous par l'astronome amateur

Fernand Van Den Abbeel, vous distinguerez nettement les variations de

luminosité de l'astéroïde, dues à sa forme irrégulière.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour voir le film

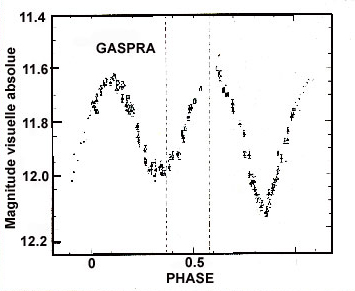

Ainsi Vesta et Gaspra tournent sur eux-mêmes en

5 h 20 mn et 7 h. La période la plus longue est celle de Némésis qui atteint

39 h. Grâce à des méthodes d'interférométrie, on a pu conclure que pratiquement

tous les astéroïdes avaient une forme particulière, jamais sphérique,

aplatie pour les uns, elliptique pour la plupart. L'analyse de la courbe

de lumière de Gaspra illustre bien cette rotation de l'astéroïde

sur lui-même.

Courbe réalisée avec le télescope du Maunea Kea

(Hawaï)

La forme des courbes de lumière peut donner une

idée assez précise de la forme générale de

l'astéroïde.

Un superbe exemple de rotation d'astéroïdes,

comparée à la rotation de la Terre, a été

reconstitué sur simulateur numérique pour les

astéroïdes Gaspra et Toutatis (861 Ko au format mpeg).

On a également découvert que certains astéroïdes

avaient été formés suite à la collision à faible vitesse de deux

corps, tels Toutatis, Hector ou Kleopatra, ce qui tend à confirmer l'hypothèse

selon laquelle les planètes ont également été formées par le même

mécanisme d'accrétion par collision.

Kleopatra : un os dans l'espace !

LA COMPOSITION DES ASTEROIDES :

La spectroscopie permet d'analyser la lumière

que la surface des astéroïdes reflète : le spectre

de cette lumière varie selon la composition de leur surface. Mais

ce type d'analyse est à prendre avec quelques pincettes : il ne

renseigne que sur la composition de la surface de l'astéroïde

mais ne dit rien de sa composition interne. Par ailleurs, seuls les astéroïdes

les plus lumineux, dont la surface reflète le mieux la lumière

du Soleil, sont facilement accessibles. Les astéroïdes plus

sombres, de faible albédo (= qui reflètent un pourcentage

plus faible de la lumière) sont beaucoup plus délicats à

analyser. Enfin, de nombreux astéroïdes ne sont pas forcément

homogènes et contiennent des minéraux différents

selon l'endroit de leur surface qui est tournée vers la Terre.

C'est le cas de l'astéroïde Asbolus, dont le spectre varie

selon la face qui est tournée vers la Terre : on suppose qu'il

a dû être victime d'un impact qui a mis à nu les couches

profondes de l'astéroïde, plus fraîches que le reste

de sa surface qui est exposée depuis des millions d'années

au vent solaire et aux rayonnements cosmiques.

Ces limites posées, on distingue cependant plusieurs

grands types d'astéroïdes :

- Les astéroïdes de type C : 75% des astéroïdes connus

sont de ce type. Le "C" signifiant carbone. Ces astéroïdes sont très

sombres (coefficient d'albédo autour de 0.03, c'est à dire

qu'ils ne reflètent que 3 % de la lumière du Soleil)

et similaires aux météorites. Leur composition chimique est proche

de celle du Soleil, excepté pour l'hydrogène, l'hélium et d'autres

gaz volatiles qui se sont évaporés depuis belle lurette

de ces astéroïdes

- Les astéroïdes de type S : 17% des astéroïdes sont de

type S, le "S" signifiant silice. Ils sont assez brillants

(albédo 0.10 à 0.22). Ils sont riches en métal (fer, nickel

et magnésium principalement). Leur spectre se situe vers le rouge,

similaire aux météorites sidérolithes.

- Les astéroïdes de type M : cette classe un peu fourre-tout

inclut la plupart des autres astéroïdes. M signifie métallique. Ils

sont faits d'alliage fer-nickel et brillants (albédo 0.10 à

0.18).

- Il y a un certain nombre de types plus rares d'astéroïdes,

nombre qui augmente au gré des nouvelles découvertes : type E, pour

enstatite, type R, pour rouge, type V, pour Vesta (on suppose que

les astéroïdes de type V sont en fait des fragments issus

de cet astéroïde à la suite de collisions).

Il serait faux de croire que les différentes

familles d'astéroïdes décrites plus haut sont homogènes

: qu'il s'agisse des Flore, des Thémys, des géocroiseurs,

etc... dans chacune de ces familles, on retrouve un mélange d'astéroïdes

de composition différente : des C, des S, des M, etc...

L'ORIGINE DES ASTEROIDES :

Au XIX° siècle, l'hypothèse en vogue

était celle élaborée par Heinrich Wilhelm Olbers,

le découvreur de l'astéroïde Pallas, qui voulait

que les astéroïdes soient les débris de l'explosion

d'une ancienne planète.

H.W. Olbers (1758-1840)

Si la prolifération d'astéroïdes

de petites tailles est compatible avec l'hypothèse d'Olbers,

par contre, très vite, les astronomes y ont trouvé plusieurs

objections :

- La masse totale de tous les astéroïdes réunis

est inférieure à celle de de notre Lune. Les astéroïdes

ne représentent que 1/1600 de la masse de la Terre, 1/100

de la masse de la petite Mercure. Bref, pas de quoi faire une véritable

planète...

- Autre difficulté : les innombrables et diverses orbites

des astéroïdes ne semblent pas dériver d'une

explosion unique.

- De même, la grande variété dans la composition

minéralogique des astéroïdes s'accomode mal avec

l'hypothèse de leur origine à partir d'un astre unique

et homogène. Autre argument : un très grand nombre des

météorites retrouvées sur Terre proviennent incontestablement

de la ceinture des astéroïdes. Or, ces météorite

sont le plus souvent constituées de matériaux très

primitifs, datant de la naissance du ssytème solaire. On n'y

retrouve pas, en particulier, de minerais réchauffés et

compressés comme c'est typiquement le cas chez les planètes

telluriques comme la Terre, Mercure, Mars ou Vénus : il y a donc

peu de chances pour que les astéroïdes ayant donné

naissance à ces météorites soient issus de l'explosion

d'une planète comme la Terre.

Toutes ces objections ont conduit à abandonner

la théorie d'Olbers. Dans les années 1950, l'astrophysicien

V.S. Safronov a émis l'hypothèse que les astéroïdes

seraient les restes d'une planète avortée et non détruite.

La formation d'une planète se réalise alors en 2 stades

: au début, on assiste à la formation d'un grand nombre

de petits corps solides (les planétésimaux), mesurant

quelques kilomètres. Au terme d'une multitude de collisions à

petite vitesse, ces planétésimaux finissent par s'agréger

jusqu'à ce que les plus gros balayent leur orbite et la nettoye

de toutes les poussières et de tous les corps de plus petite

dimension, formant ainsi des planètes par accrétion et

attraction gravitationnelle.

Ainsi, selon Safronov, Cérès serait l'embryon

d'une planète. Mais très vite, la croissance de Cérès

a été bloquée par celle, plus rapide, de sa voisine

Jupiter, la planète géante du système solaire.

L'influence gravitationnelle de Jupiter est alors venue perturber violemment

les orbites primitives des premiers astéroïdes, occasionnant

impacts destructeurs et collisions à grande vitesse comme celles

qui ont donné naissance aux astéroïdes de type V,

manifestement issus de l'astéroïde Vesta. Certains des astéroïdes

ainsi formés auraient subi des chocs tellement violents qu'ils

en auraient été éjectés vers la périphérie

du système solaire.

Pour Afranov, les astéroïdes correspondraient

donc à une phase intermédiaire entre la nébuleuse

protosolaire et la naissance des planètes telluriques.

|