Introduction :

Si la majeure partie des observations astronomiques se déroule

de nuit, il ne faut cependant pas oublier que l'étoile la plus

proche de nous est le Soleil, et que son observation se pratique de jour.

Il faut simplement utiliser des filtres adéquats afin de bien

se protéger les yeux : n'oubliez pas que Galilée est devenu

aveugle en observant le Soleil sans protection au travers d'une petite

lunette astronomique...

Pour votre sécurité, nous vous conseillons de reconsulter

notre dossier réalisé lors du passage de Vénus devant

le Soleil, concernant toutes les

bêtises à ne pas faire lors de vos observations solaires.

Concernant le matériel nécessaire à l'observation

du Soleil en toute sécurité, une page est également à votre

disposition

Une fois votre télescope correctement protégé,

un simple coup d'oeil sur le Soleil vous montrera la présence

de taches à sa surface, plus ou moins nombreuses selon les jours

Historique de la découverte des taches

du Soleil :

L'observation des taches du Soleil ne date pas d'hier ! Il y a plus

de 2000 ans, les premiers astronomes chinois semblent avoir déjà remarqué l'existence

de taches géantes visibles à l'oeil nu.

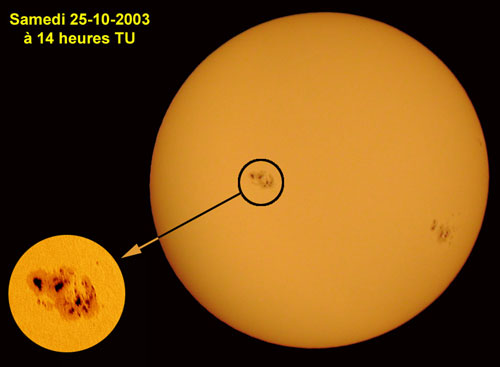

Photo Michel

Benvenuto / Astrobiniou Club

Il a fallu attendre le début du XVIIème siècle en Occident pour que

les taches du Soleil soient "redécouvertes", en 1610, par plusieurs observateurs

au moyen d'une toute nouvelle invention : la lunette astronomique.

La lunette de Galilée

Les observations de Galilée sont les plus connues car c'était déjà un

personnage renommé avant ces observations : il était titulaire de la

chaire de mathématique de Padoue.

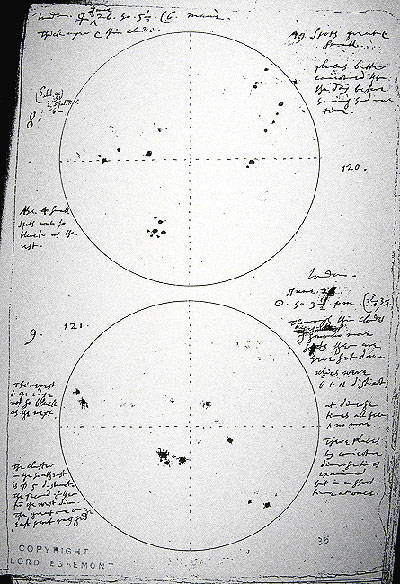

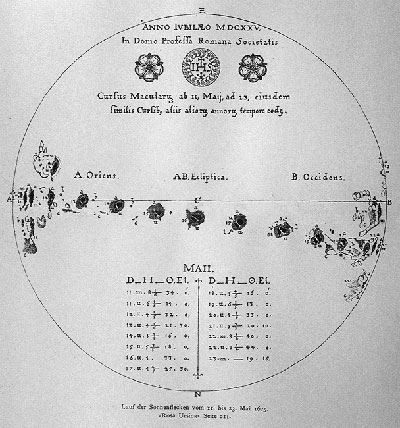

Dessins de Galilée

Mais, bien que moins connus que Galilée, les astronomes Fabricius,

Scheiner et Harriot nous ont également laissé de remarquables

dessins des taches solaires

Dessin de Harriot

Jusqu'à la Renaissance, on pensait que, au-delà de l'orbite de

la Lune, tout était parfait, tandis que les objets présents sous l'orbite

de la Lune était imparfaits. Par exemple on pensait que les comètes,

imparfaites, étaient situées à l'intérieur de l'orbite lunaire, ce qui

n'est pas le cas. Observer des taches sur le Soleil était donc difficile à admettre,

et l'idée qu'il s'agirait simplement de petits nuages ou bien de petits

corps planétaires a alors été proposée. En particulier, Scheiner

pensait avoir découvert une nouvelle planète, située

très près du Soleil, à l'intérieur de l'orbite

de Mercure. Mais devant les changements permanents de formes des taches,

Galilée a montré que les taches solaires devaient être situées soit à la

surface du Soleil, soit si près qu'il était impossible de mesurer leur

altitude. Ces observations ont donc bouleversé beaucoup de croyances

anciennes !

Dessin de Scheiner

Puis les observations se sont systématisées et, à partir

de 1749, un programme d'observations quotidiennes a commencé à l'observatoire

de Zürich. Depuis, le Soleil est régulièrement étudié à la

loupe : observatoires terrestres (Thémis au Iles Canaries, Pic du Midi,

Paris-Meudon) et spatiaux (satellite Soho).

Les observatoires de Meudon, Thémis et Soho

De quoi sont faites les taches solaires ?

Grâce à ces nombreuses observations, nous savons aujourd'hui

que les taches solaires sont en fait des zones de la surface du Soleil

plus sombres car plus froides (3500° contre 5500° pour le reste de la

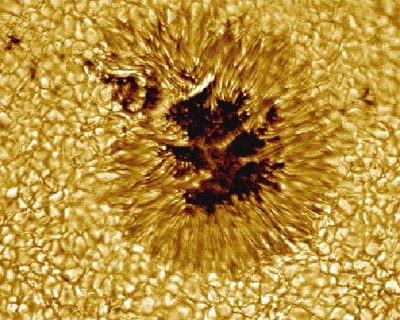

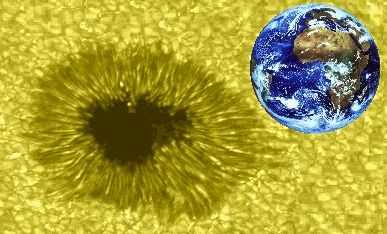

surface du Soleil). Les taches les plus importantes comportent deux zones

bien distinctes :

- une zone centrale très sombre, appelée "ombre"

- l'ombre est entourée d'une "pénombre" plus claire,

de structure filamenteuse.

Les télescopes professionnels montrent bien ces structures, qui correspondent à des

flux de matière gazeuses brûlante circulant entre le centre de la tache

et le reste de la surface du Soleil

Photo Vacuum

Tower Telescope - Académie Royale des Sciences de Suède Certaines taches solaires atteignent des dimensions imposantes :

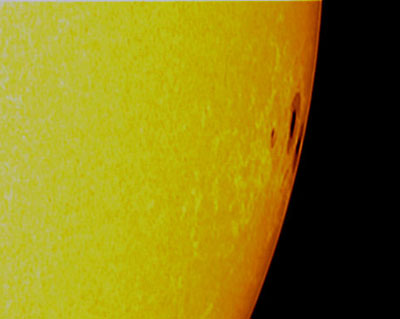

Les taches sont fréquement entourées de zones d'hyperactivité du Soleil,

qui ont un aspect plus brillant que le reste de la surface de ce dernier.

Ces zones brillantes sont appelées "facules".

Photos Ph Ledoux / ASCT-astronomie

L'observation régulière des taches

du Soleil a permis de mettre en évidence plusieurs phénomènes

très intéressants, que vous pourrez facilement constater

vous-même au moyen de votre télescope :

1. Le Soleil tourne sur lui-même, en un peu plus de 27 jours,

entraînant avec lui les taches qui parsèment sa surface

2. Les taches évoluent sans cesse au fil des jours, apparaissant,

disparaissant, se déformant, fusionnant, se fragmentant, leur

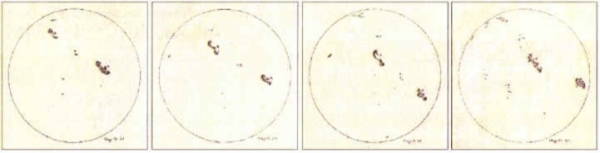

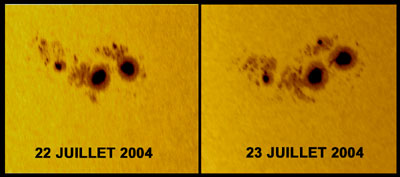

durée de vie étant de quelques semaines. Les deux images ci-dessous montrent

bien l'évolution d'un groupe de taches en l'espace de 24 heures.

3. au-delà des variations du nombre de

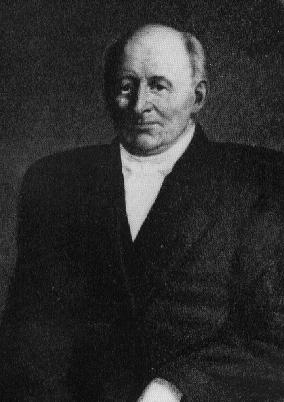

tache d'une journée à l'autre, l'astronome allemand Heinrich

Schwabe (un amateur, pharmacien de son état !) est parvenu à identifier

en 1840, dans l'indifférence générale, un grand

cycle d'environ 11 ans

Heinrich Schwabe

Schwabe a découvert que tous les 11 ans, on enregistre un pic

maximal dans le nombre de taches solaires relevées durant le mois,

suivi d'une baisse lente et régulière du nombre mensuel

de taches.

Les taches et le champ magnétique

du Soleil

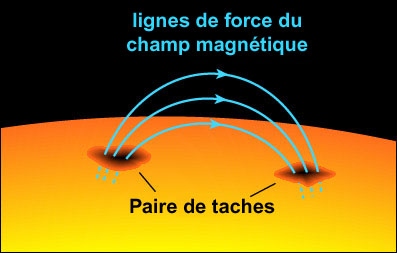

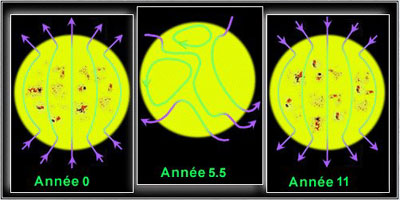

Les astronomes pensent que ces variations vont de pair

avec le champ magnétique du Soleil : les taches sont en effet

souvent groupées par deux, et son le lieu d'intenses champs magnétiques,

l'une des taches jouant le rôle du pôle + et l'autre le rôle

de pôle -. Les astronomes se sont rendus compte que c'est au niveau

des taches solaires que les lignes du champ magnétique solaire

jaillissent et plongent sous la surface de notre étoile.

Tous les 11 ans, il y a inversion entre les pôles

+ et - des taches. Cette inversion est la conséquence évidente de l'inversion

du dipôle apparent du champ magnétique solaire global dont les lignes

de forces émergentes au niveau des taches de la photosphère. La raison

de cette inversion globale du champ magnétique solaire et sa relative

régularité sont encore mal comprises mais elles expliquent sans doute

ce fameux cycle de 11 ans que subissent les taches solaires.

Le rôle de ce cycle de 11 ans dans les variations

du climat terrestre est encore l'objet de controverses. Cependant, un

phénomène extrêmement curieux s'est produit entre

1645 et 1715 : pendant 70 ans, pratiquement aucune tache n'a pu être

observée à la surface du Soleil.

Cette période, appelée "minimum de Maunder" du

nom de l'astronome anglais qui l'a étudiée, a coïncidé avec

une période anormale de grands froids et d'hivers terriblement

rigoureux : la Tamise et la Seine étaient prises dans les glaces

au point que l'on pouvait y patiner ! Cette période de notre histoire,

appelée "le Petit Age Glaciaire", a eu des conséquences

dramatiques sur l'agriculture, entraînant des récoltes catastrophiques

et des famines dans toute l'Europe. Le dur contraste entre les souffrances

du peuple et les fêtes fastueuses de Louis XIV, puis de ses successeurs,

n'est peut-être pas étranger à l'impopularité grandissante

qu'a alors connu la monarchie en France, impopularité qui devait

finir par déboucher sur la Révolution de 1789...

Tableau de Bruegel

L'étude systématique des taches solaires est facilement

accessible aux astronomes amateurs désireux d'apporter leur petite

pierre à l'étude de notre étoile. Un peu d'assiduité et

de minutie suffisent pour réussir ce type d'études : mesure

de la position des taches et de leur taille, analyse de leur morphologie

etc... C'est ce que vous allez découvrir dans la page

suivante.

|