Les techniques :

Si l'observation directe à l'oculaire d'un télescope,

muni d'un filtre spécial, permet d'admirer la subtile dentelle

des jeux d'ombre au sein des taches, voire de les dessiner, par contre

les astronomes préfèrent employer la technique de la projection

ou bien la photographie pour réussir leurs programmes de surveillance

systématique des taches du Soleil

La projection :

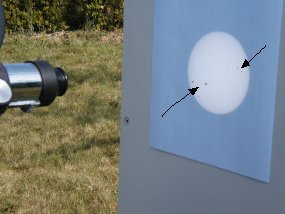

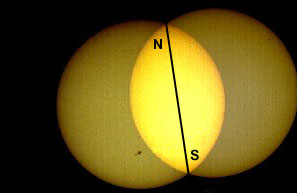

Cette technique consiste à projeter l'image du Soleil sur une

feuille de papier placée en arrière de l'oculaire du télescope

comme le montre la photo ci-dessous :

Projection de l'image du Soleil sur une feuille de papier

Pour éviter les lumières parasites, un cache placé au

niveau de l'oculaire permet de plonger l'écran dans l'ombre. Pour observer

confortablement le Soleil, l'image est en général projetée

sur un écran qui sert de support à la feuille de papier.

Un gabarit en forme de cercle est tracé à même l'écran

et on y superpose ensuite une feuille de papier calque. Les feuilles

de papier calque successives permettent ainsi, par simple superposition,

de suivre très facilement le déplacement des taches au

fil de vos observations quotidiennes. Le gabarit employé par les

astronomes consiste en un cercle standardisé de 114 mm ou de 139

mm. Avec un cercle de 114 mm, une tache de 1 mm au milieu du disque du

Soleil représente 12 000 km; avec un cercle de 139 mm, 1 mm représente

10 000 km

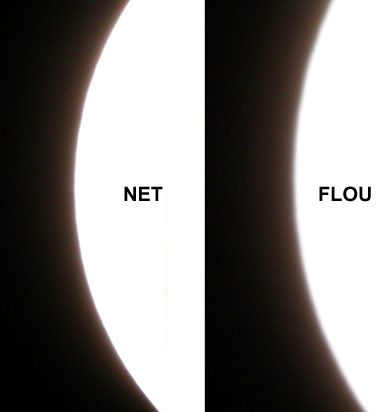

Première difficulté : réussir

la mise au point. Pour y parvenir, il suffit de veiller à ce que

le bord du Soleil soit bien net, ainsi que les taches... s'il y en a !

Deuxième difficulté : l'orientation

de l'écran

En effet, selon le montage optique choisi, l'orientation

de l'image du Soleil n'est pas identique.

| Le Soleil vu à l'oeil nu |

|

| Le Soleil vu dans l'oculaire d'un télescope |

|

| Le Soleil vu sur l'écran de projection |

|

| Le Soleil vu par transparence pour un observateur

placé derrière

le papier calque |

|

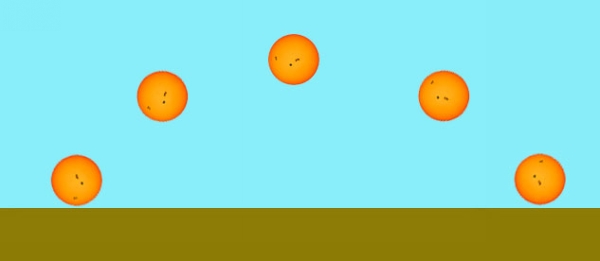

Autre problème d'orientation : au fil de la journée,

la Terre tourne sous vos pieds, modifiant petit à petit l'angle

sous lequel vous voyez le Soleil. Les taches de ce dernier semblent

alors subir une rotation apparente comme vous le montre le schéma

ci-dessous.

Il est donc primordial de bien repérer la position de l'Est et

de l'Ouest sur l'écran de projection. En cas de présence

de taches sur le Soleil, placez l'image du Soleil sur une feuille de

papier calque positionnée sur le cercle tracé sur l'écran

de projection. Au fil des minutes, vous aurez l'impression que le Soleil

bouge mais en fait c'est la Terre qui tourne sur elle même et qui fait

sortir le Soleil du champ de votre feuille. Marquez au crayon la position

des taches toutes les minutes environ. Comme le Soleil semble aller d'Est

en Ouest, le déplacement de la tache vous donne la direction Est-Ouest.

La perpendiculaire à cette ligne Est-Ouest vous donnera le sens

Nord-Sud.

|

Une autre méthode, plus précise, consiste à couper

le moteur du télescope et à laisser l'image du Soleil défiler

après avoir tracé une tangente au cercle tracé sur

votre papier calque, parallèle à l'un des axes : le mouvement apparent

du Soleil vous donnera le sens Est-Ouest. Il vous suffit alors d'orienter

la tangente dans le même sens que le déplacement du Soleil.

La détermination de l'orientation Nord-Sud est encore plus aisée : si

votre télescope a été correctement mis en station

(par exemple sur l'étoile polaire durant la nuit précédant

votre observation du Soleil), il suffit tout simplement de le basculer

en déclinaison, puis vous remettrez en route l'entraînement motorisé avant

de recentrer l'image du disque solaire sur le cercle de l'écran.

Avec un appareil photo :

On peut également photographier directement le disque solaire

au travers du télescope. Il faut disposer d'un boîtier qui permette

de faire 2 poses sur la même image. On commence alors par orienter "gross

modo" le boîtier afin que le disque solaire se déplace, une fois

coupé le moteur de la monture du télescope, à peu près

parallèlement au grand côté du cadre du viseur de l'appareil

photo. La direction Nord-Sud géographique est alors la perpendiculaire à la

grande longueur de la fenêtre du négatif photo.

Pour affiner cette orientation, on prend ensuite successivement deux

photos, à environ 90 secondes d'intervalle, sur le même cliché : ainsi,

le second disque se superpose partiellement au premier et la sécante

qui joint les deux points d'intersection correspond à la direction Nord/Sud

géographique.

Ces méthodes demandent essentiellement du soin et de la précision et,

surtout en photo, il faut bien veiller à ne pas modifier la position

du boîtier quand on prend les photos du Soleil taché (utilisez un déclencheur

souple pour éviter tout geste intempestif).

Repérez la position des taches :

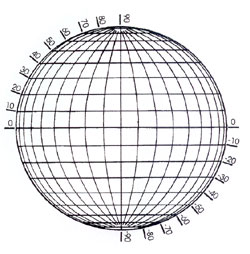

Une première méthode consiste à projeter l'image

du Soleil directement sur un gabarit avec réseau de coordonnées

héliographiques comportant les parallèles et les méridiens correspondant, équivalant à nos

latitudes et longitudes terrestres. Pour ce faire, l'épatant petit logiciel

Astrothèque 2000 propose des petits gabarits très simples à utiliser

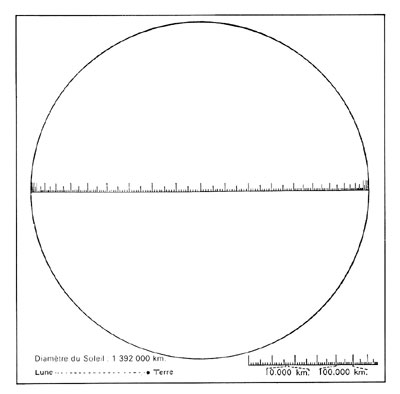

Mesurez la taille des taches

Vos systèmes de coordonnées vous permettront également

de mesurer précisément la taille des taches et des groupes

de taches qui agitent la surface de notre étoile. Vous pouvez également

estimer cette taille au moyen du gabarit simplifié que nous vous

fournissons ci-dessous, tiré du remarquable livre de Pierre Bourge et

Jean Lacroux, "A l'affût des étoiles - Manuel pratique de l'astronome

amateur" édité par Dunod. La règlette graduée de ce petit

gabarit intègre le fait que le Soleil est une sphère et

le fait que, sur les bords du Soleil, les taches sont vues selon une

perspective en fuite.

Réglez la distance entre votre feuille de papier et l'oculaire de votre

télescope afin que l'image du Soleil se superpose exactement à votre

gabarit. Vous n'avez plus ensuite qu'à faire tourner celui-ci afin que

les taches solaires observées se retrouvent sur la règle centrale du

gabarit : vous pourrez estimer ainsi très facilement la taille

des taches du Soleil.

Décortiquez la forme des taches :

Les taches peuvent prendre des formes plus ou moins complexes, qui font

l'objet de classification. Celle de l'astronome suisse Max Waldmeier

(1912-2000), assez ancienne, reste facile à manier pour un amateur

débutant.

La classification de Waldmeier

- A : petite tache isolée ou groupe de taches sans pénombre et sans

structure bipolaire

- B : groupe de petites taches bipolaires sans pénombre

- C : groupe bipolaire avec une zone de pénombre entourant la tache

principale

- D : groupe bipolaire constitué d'au moins deux taches principales

entourées de pénombre dont la plus petite montre une simple structure

; la longueur du groupe est inférieure à 10 degrés

- E : grand groupe bipolaire comprenant des petites et des grandes

taches. Les deux taches principales entourées de pénombre présentent

une structure complexe avec plusieurs petites taches entre elles et

la longueur du groupe est d'au moins 10 degrés

- F : très grand groupe bipolaire d'au moins 15 degrés constitué de

nombreuses taches entourées de pénombre

- G : grand groupe bipolaire sans présence de petites taches entre

les deux principales d'une longueur d'au moins 10 degrés

- H : grande tache unipolaire entourée de pénombre avec de petites

taches isolées, d'un diamètre supérieur à 2,5 degrés

- I : petite tache unipolaire avec pénombre, d'un diamètre inférieur à 2,5

degrés

- J : groupe de taches indéfinissables par temps très brumeux ou situé très

près du bord du disque solaire (ne figurant pas dans le tableau).

Comptez le nombre de taches :

Le nombre de taches constellant la surface du Soleil est un paramètre

important pour les astronomes, qui s'en servent pour évaluer l'intensité de

l'activité du Soleil, grâce à l'ingénieuse

méthode mise au point au XIX° siècle par un astronome

suisse de l'observatoire de Zürich, Rudolf Wolf. Ce dernier est

l'un des rares astronomes professionnels à avoir été intéressé par

les travaux de Schwabe sur les cycles

solaires : c'est entreprenant des recherches dans les archives de ce

dernier qu'il est parvenu à mettre au point sa "formule magique" pour

calculer l'index d'activité du Soleil.

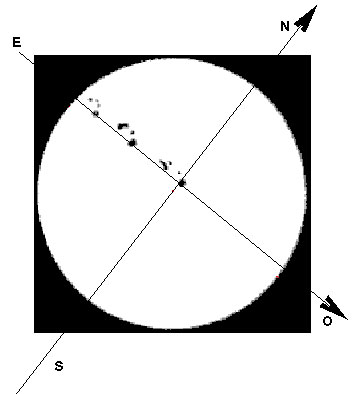

Pour calculer le nombre de Wolf, commencez par compter le nombre de

taches, que vous appelerez "t" puis comptez le nombre de groupes de taches,

que vous appellerez "g". Essayez-vous à ce petit exercice au moyen

de la photo ci-dessous :

Si vous avez les yeux en face des trous, vous devriez réussir à dénombrer

15 taches réparties en 2 groupes et 1 tache isolée. Il

vous suffit ensuite d'appliquer la formule suivante : W = k (10 g + t)

où : "W" est le nombre de Wolf, "g" le nombre de groupes de taches, "t" le

nombre de taches et "k" un coefficient correcteur dépendant de votre

type de télescope et de votre expérience d'observateur. Et hop, le tour

est joué...enfin... en principe...

Car l'estimation du nombre de Wolf n'est pas toujours aussi facile,

notamment lorsqu'il y a plusieurs ombres dans une même pénombre ou bien

lorsque un ou plusieurs groupes de taches sont situés dans une zone étendue

puisque ce nombre de taches est multiplié par le chiffre 10. Une tache

isolée constitue, à elle seule, un groupe mais en cas d'hésitation il

faut considérer la distance angulaire séparant deux groupes de taches

: si la distance est supérieure à 10 degrés, on est bien en présence

de deux groupes distincts et dans le cas contraire, on a affaire à un

seul groupe.

Le coefficient pondérateur, noté "k", a été établi afin de mieux comparer

les relevés des différents observateurs et, éventuellement seulement,

d'y apporter une correction. Ce coefficient tient compte des différents

paramètres pouvant influencer le décompte des taches solaires

:

- le diamètre de votre télescope

- le grossissement employé

- l'acuité visuelle de l'observateur

- l'expérience de l'observateur

- la transparence du ciel

Par exemple, il est évident que la détection d'une toute petite

tache isolée avec une petite lunette de 60 mm de diamètre

est très difficile, voire impossible. Le coefficient "k" tient

compte de toutes ces incertitudes. Wolf, qui observait le Soleil avec

une lunette de 75 mm de diamètre, estimait que dans ces conditions, "k" était égal à 1.

Dans l'exemple précédent, si k = 1 et si vous comptez la

tache isolée comme un groupe à part entière, vous

aurez donc le nombre de Wolf suivant :

W = k (10 g + t) = 1 (10 x 3 + 16) = 46

Pour estimer la valeur de k qui vous est propre, comparez systématiquement

pendant plusieurs semaines le nombre de Wolf que vous avez calculé et

celui donné par un site Internet comme spaceweather.com :

vous pourrez alors facilement découvrir le décalage moyen

qui existe entre vos mesures et le nombre de Wolf réel. Vous pourrez

ensuite utiliser systématiquement le coefficient "k" ainsi

calculé lors de toutes vos observations ultérieures.

C'est ainsi qu'à partir des observations réalisées par des astronomes

amateurs et professionnels du monde entier, et envoyées au "Sunspot

Index Data Center" (S.I.D.C) à l'observatoire Royal de Bruxelles,

le nombre de Wolf est établi mois après mois. Ci-dessous, à titre

d'exemple, la moyenne mensuelle du nombre de Wolf, calculé durant les

12 mois de l'année 2000, année de très forte activité solaire :

|

jan |

fev |

mars |

avril |

mai |

juin |

juillet |

août |

sept |

oct |

nov |

déc |

|

108.9 |

125.5 |

161.9 |

144.2 |

120.1 |

136.9 |

173.8 |

135.8 |

109.6 |

103.7 |

114.8 |

107.8 |

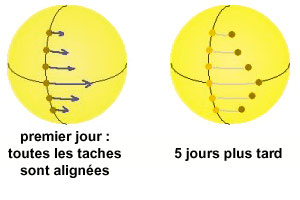

Repérez la rotation du Soleil :

L'étude minutieuse de la position des taches sur

le Soleil a également montré que la rotation du Soleil

n'était pas partout identique : le Soleil n'est pas une masse

solide mais une boule gazeuse et sa vitesse de rotation est plus forte à l'équateur

qu'aux tropiques ou aux pôles. Cette rotation différentielle

est assez facile à mettre en évidence grâce au

déplacement des taches solaires au fil des jours

L'observation quotidienne du déplacement des taches

permet de calculer ainsi facilement les différentes vitesses

de rotation du Soleil sur lui-même en fonction de la latitude

: à l'équateur, les taches font le tour de l'astre du

jour en 26 jours environ. Il faut 35 jours à celles situées à proximité des

pôles pour effectuer un tour complet

En cliquant sur l'image ci-dessus, vous pourrez imprimer

le gabarit fourni par le logiciel

Astrothèque 2000, qui vous permettra de calculer vous-même

la rotation du Soleil.

Une fois vos premières observations bien rodées,

vous souhaiterz peut-être aller plus loin dans vos travaux :

si tel est le cas, alors la page suivante est

faite pour vous !

Et n'hésitez pas à consulter les excellentes

pages pédagogiques réalisées par Nadège

Meunier sur le site de l'observatoire

du Soleil Paris/Meudon/Pïc du Midi. |