|

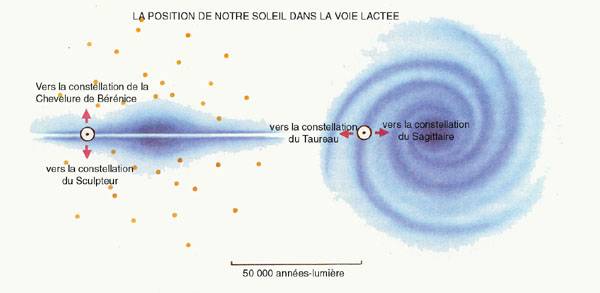

100 milliards d'étoiles : voilà de quoi est composée

notre galaxie, la Voie Lactée. Et on y trouve de tout ! Des

étoiles rouges, des blanches, des brunes, des jaunes, des

bleues ... Des géantes, des supergéantes et des naines

... Et perdue au milieu de ce fantastique zoo, là, au coeur

de l'un des bras de notre galaxie, une toute petite étoile

jaune toute bête : notre Soleil ...

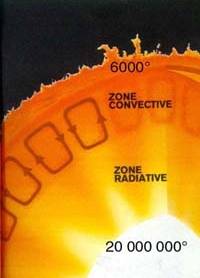

Le Soleil, cette étoile banale, est en réalité

une bombe thermonucléaire de 1 392 000 km de diamètre

qui nous éclaire, nous réchauffe et sans laquelle

la vie sur Terre serait absolument impossible ...

Mais le Soleil n'est pas le père tranquille que l'on pourrait

croire : cette grosse boule de gaz bouillonne en tous sens sous

l'effet de l'intense chaleur qui y règne (6000° à

la surface du Soleil, 15 à 20 millions de degrés au

coeur du Soleil).

L'intense chaleur qui y règne agite la surface de notre

Soleil de plusieurs phénomènes, plus ou moins violents

:

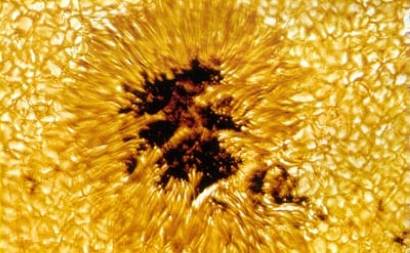

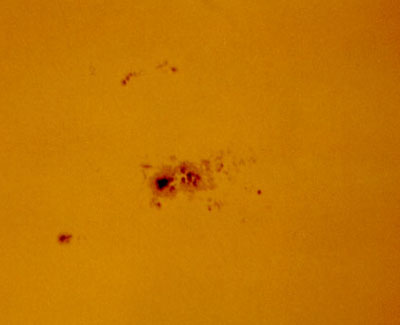

1. Les taches solaires :

Ces cyclones magnétiques sont des zones plus froides que

le reste de la surface du Soleil (environ 4500° contre 6000°

pour le reste de la surface du Soleil).

Photographie prise au foyer d'un télescope Meade LX 200

de 254 mm de diamètre, à F/D 6.3 avec un film 100

ISO.

Cliché réalisé le 20-09-2000 par Ph. Ledoux

/ X. Lefebvre / ASCT

Les taches sont composées de 2 parties : une zone centrale,

appelée "ombre", entourée d'une zone moins noire,

d'aspect filamenteux, appelée "pénombre". La surface

du Soleil, également appelée "photosphère"

a une structure en grains de riz, bien visible sur l'image ci-dessous.

Ces grains correspondent aux bouillons qui agitent la photosphère,

chacun d'entre eux étant grand comme la France.

une tache solaire vue par le satellite SOHO

Les taches solaires apparaissent, disparaissent, se fragmentent,

fusionnent au fil des jours, tissant à la surface du

Soleil une dentelle sans cesse renouvelée. Elles sont

également emportées par la

rotation du Soleil sur lui-même comme en témoigne

l'animation que nous avons

réalisée à partir des images du satellite

SOHO. En outre, les taches sont animées d'un mouvement

propre qui les fait dériver à la surface du

Soleil : les taches naissent pour l'essentiel dans une zone

appelée la "zone royale", située à

40° de latitude de part et d'autre de l'équateur

du Soleil. Leur mouvement propre tend à les faire dériver

de jour en jour en direction de l'équateur.

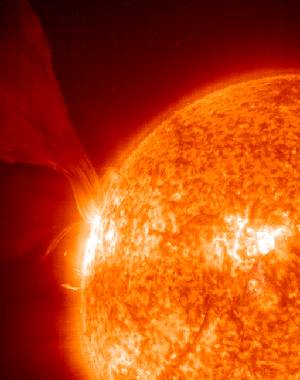

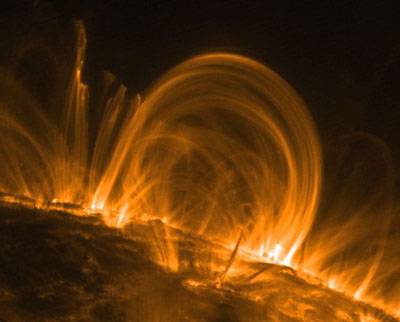

2. Les protubérances et les éruptions solaires :

La surface du Soleil crache également en direction de son

atmosphère de grandes flammes, appelées "protubérances".

Ce sont en réalité de gigantesques jets de matière

brûlante et électrisée.

le petit rond en bas, à gauche vous permet de comparer

les tailles de la Terre et de cette splendide protubérance

Le Soleil peut aussi connaître de terribles colères

: les éruptions solaires. A l'occasion de brutales ruptures

du champ magnétique solaire, d'énormes jets de plasma

brûlant parviennent à s'arracher à l'attraction

gravitationnelle du Soleil et foncent dans l'espace pour atteindre

parfois la Terre où elles donnent naissance à des

aurores boréales.

Photo SOHO

Toute cette activité bouillonnante de notre Soleil connait

des hauts et des bas : les astronomes ont en particulier repéré

l'existence d'un cycle de 11 ans appelé "cycle undécennal"

: tous les 11 ans, l'activité du Soleil connait ainsi un

pic maximal d'activité. Le découvreur de ce cycle

est l'astronome allemand Heinrich Schwabe, en 1840 (dans l'indifférence

générale ...). Nous en sommes aujourd'hui au 23ème

cycle solaire

Ce cycle semble dû au champ magnétique

solaire, car notre étoile se comporte comme un gigantesque

aimant, avec un pôle positif et un pôle négatif.

Si les lignes de force du champ magnétique ne sont pas visibles

à l'oeil, par contre, les trajectoires des protubérances

qui s'écoulent le long de certaines de ces lignes de force

permet de visualiser leurs boucles à la surface du Soleil.

Tous les 11 ans, pour une raison encore mystérieuse, le

champ magnétique du Soleil s'inverse, le pôle positif

du Soleil devient le pôle négatif et vice-versa.

Lorsque le Soleil approche du moment de ce changement de polarité,

l'activité est minimale : les protubérances sont plutôt

rachitiques et il est fréquent de ne pas apercevoir une seule

tache à la surface du Soleil pendant plusieurs jours, voire

plusieurs semaines.

Par contre, lors du pic maximal d'activité du Soleil,

les protubérances sont légion, on assiste à

de fréquentes éruptions solaires, responsables

d'aurores boréales sur Terre, et les taches se multiplient

à la surface du Soleil. Si vous possédez un

télescope, vous pouvez d'ailleurs mesurer

vous-même les taches solaires et calculer facilement,

comme le font les astronomes, l'index de l'activité

solaire, grâce au Nombre de Wolf.

Le dernier minimum solaire, c'est à dire le dernier changement

de polarité du Soleil, s'est produit en Avril 1996. Le

dernier maximum d'activité du Soleil a eu lieu à la

fin de l'année 2000 : forte augmentation de la moyenne mensuelle

du nombre de taches solaires, taches géantes observables

à l'oeil nu, avec des lunettes d'éclipse, une tache

géante entre le 18 et le 23 septembre 2000 : il s'agissait

de la plus grosse tache observée depuis 11 ans.

la tache géante de septembre 2000 vue par la NASA : 144

000 km de long, soit 12 fois le diamètre de la Terre !

Pphotographie prise au foyer d'un télescope Meade LX 200

de 254 mm de diamètre,

à F/D 6.3 avec un film 100 ISO, après projection de

l'image avec une Barlow x2.

Cliché réalisé le 20-09-2000 par Ph. Ledoux

/ X. Lefebvre / ASCT

De même, de magnifiques protubérances apparaissent

régulièrement dans la basse atmosphère du Soleil,

dont l'une, particulièrement spectaculaire a pu être

photographiée le 20 juillet 2000 par les astronomes en herbe

de Toussaint lors de leur stage d'été à l'observatoire

de Briançon.

photographie prise au foyer du coronographe de 110 mm de diamètre

de l'observatoire de Briançon avec un film 100 ISO.

Cliché réalisé le 20-07-2000 par Ch. Ferruel

/ Ph. Ledoux / ASCT

Enfin, plusieurs éruptions solaires ont été

suffisamment puissantes pour déclencher des aurores boréales

visibles depuis la France, ainsi que ce fut le cas le 6 Avril 2000

et le 28 Avril 2001. N'hésitez pas à aller admirer

les photographies de la dernière aurore

boréale vue à Fécamp et en Normandie en

Avril dernier.

|