Note : Cette page est rédigée de telle sorte qu'elle

soit compréhensible par chacun.Si vous souhaitez des détails

plus approfondis, cliquez sur les liens soulignés en orange.

Un spectacle grandiose :

C'est à un spectacle grandiose que Dame Nature a convié

les fécampois le Jeudi 6 Avril 2000 et le Mercredi 11 Avril

2001 : une aurore boréale, spectacle rarissime.

Les dernières aurores boréales visibles en Normandie

remontant, en l'état actuel de nos informations, au 4 août

1972, au 19 décembre 1980 et au 13 mars 1989 ! Par chance,

le Jeudi 6 Avril 2000, un magnifique rapprochement de planètes

avait lieu : la Lune, Mars, Jupiter et Saturne étaient attroupées

dans la même région du ciel. Beaucoup d'astronomes

amateurs étaient donc de sortie ce soir-là. Ce

qu'ils n'avaient pas prévu, c'était l'apparition soudaine

d'une aurore boréale, comme en témoignent le

récit et les photos qu'ont fait les amateurs du Club

d'astronomie de Toussaint et du Groupe d'astronomie populaire de

Sotteville.

Par contre, le 11 Avril 2001, un avis d'aurore boréale avait

été émis sur Internet, suite à une gigantesque

éruption à la surface du Soleil : nous étions

tous sur le pied de guerre !!! La beauté des photos était

donc au rendez-vous, comme en témoigne ce cliché réalisé

par Denis Joye depuis la région parisienne.

L'ami Denis ne s'en tient d'ailleurs pas là puisqu'il

vous propose une animation

de cette aurore boréale.

Le mystère des aurores polaires :

C'est Galilée, au début du XVIIe siècle, qui

aurait inventé le terme "aurore boréale" pour décrire

ce phénomène. Pour d'autres auteurs, c'est le

philosophe français Pierre Gassendi qui aurait pour la première

fois employé ce terme en 1621. La polémique fait rage

...

Mais il semble que ce soit un Grec, Anaximène, qui ait décrit

pour la première fois, en 593 avant J.-C., des "nuages de

gaz enflammé" dont la description semble correspondre à

celle d'une aurore polaire. Anaximène mit au point une théorie

astucieuse qui affirmait qu'à des densités très

faibles, l'air se transforme en feu.

Cependant ni Galilée ni Anaximène ni Gassendi n'avaient

trouvé d'explication bien satisfaisante à ces aurores

polaires. Les shamans inuit du centre du Canada, de leur côté,

prétendaient effectuer des voyages spirituels au sein des

aurores pour y puiser des conseils sur le traitement des malades.

Les indiens du Wisconsin, voyaient dans les aurores les fantômes

des ennemis décédés qui, avides de vengeance,

essaient de se réveiller... Plus cools, les indiens Menominee,

croyaient, eux, que des géants amicaux du Nord tenaient en

leur main d'immenses torches pour les éclairer lors de leur

pêche à la lance.

Plus près de nous, au cours du XIXe siècle, 27 théories

scientifiques (excusez du peu !) ont tenté d'expliquer, sans

beaucoup plus de succès, le phénomène des aurores.

Jusqu'au début du XX° siècle, on a cru que les

aurores étaient causées par la réflexion de

la lumière du Soleil sur les icebergs et les glaces qui recouvrent

les 2 pôles terrestres.

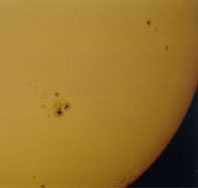

Plus observateurs, certains astronomes avaient cependant remarqué

que les périodes où les aurores polaires sont les

plus intenses sont également les périodes où

l'on distingue le plus de taches à la surface du Soleil.

En 1741, l'astronome suédois Anders Celsius s'était

aperçu que les rayures lumineuses des aurores semblaient

suivre les lignes de force du champ magnétique terrestre.

Mais c'est à un Norvégien, Olaf Birkeland, que revient

le mérite d'avoir découvert au début du siècle

la relation qui existe entre les aurores boréales et les

courants électriques créés dans notre atmosphère

par le vent solaire, découverte qui a depuis été

amplement confirmée par les satellites qui observent la fréquence

de l'activité solaire et le nombre de taches sur le Soleil.

Une aurore polaire, comment çà marche ?

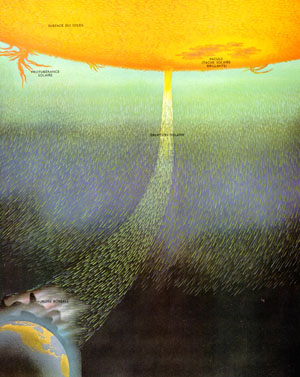

C'est effectivement le Soleil qui détient la clé

de l'énigme : sa surface émet dans l'espace une "soupe

électrisée" formée de protons et d'électrons,

appelée plasma.

Image fournie par le satellite SOHO (NASA/ESA)

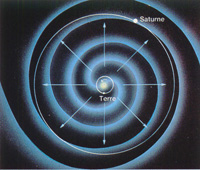

Ce flux de particules constitue le vent

solaire qui balaie tout le système solaire comme le feraient

les jets tournants d'un arrosage de jardin.

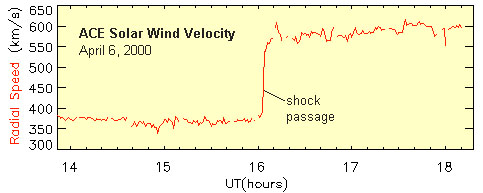

Lors de l'aurore boréale du 6 Avril 2000, le satellite

ACE a enregistré dans la banlieue terrestre un vent solaire

qui s'est mis brutalement à souffler en tempête, à

600 km/seconde.

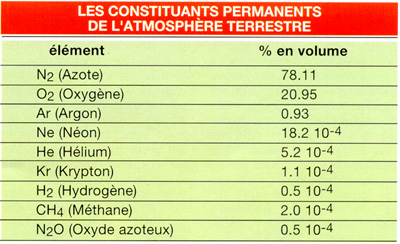

Ce sont les jets de plasma éjectés par le Soleil

qui viennent exciter les molécules d'oxygène, d'azote

et d'ozone qui composent l'atmosphère de notre Terre, créant

ainsi ces magnifiques jeux de lumière que sont les aurores

polaires.

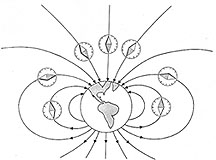

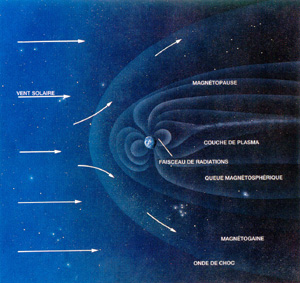

Mais la Terre se protège des vents solaires grâce

à son bouclier magnétique, également appelée

magnétosphère.

Heureusement, car si toutes les particules ionisées du Soleil

arrivaient sur Terre, aucune cellule vivante ne résisterait

bien longtemps à un tel traitement et la vie serait impossible

...

Cependant, notre bouclier magnétique a 2 points de faiblesse

: les pôles. C'est en effet au niveau de chacun des 2

pôles que les lignes de force de notre champ magnétique

plongent vers le coeur de la Terre, formant ainsi 2 grands "entonnoirs

magnétiques" par lesquels le plasma solaire pénètre

dans la haute atmosphère du globe terrestre, en donnant naissance

aux aurores polaires : lors de leur chute vertigineuse en direction

des pôles, les particules du plasma solaire accélèrent

de plus en plus. C'est cette accélération qui leur

donne l'énergie nécessaire pour entraîner des

collisions avec l'oxygène et l'azote de notre atmosphère. Ces

collisions dégagent de la lumière : l'aurore polaire

!

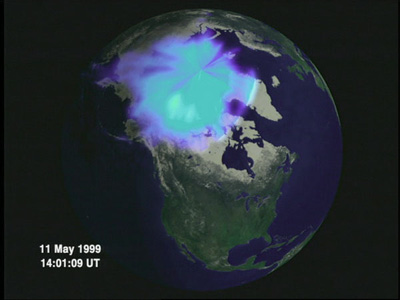

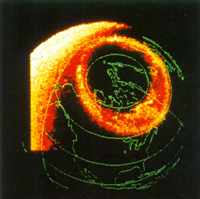

Les aurores ont ainsi la forme de grands ovales centrés

sur les pôles Nord et Sud de la Terre.

Image NASA/GSFCp

Lorsque l'activité solaire est calme, l'ovale auroral est

petit. Par contre, lors des périodes d'activité

solaire éruptive, l'ovale auroral s'étend vers des

latitudes plus basses : c'est ce qui s'est produit le 6 Avril 2000

et le 11 Avril 2001, permettant aux habitants de Fécamp d'admirer

une aurore boréale. Mais à Fécamp, c'est quand

même infiniment plus rare qu'à Fairbanks, en Alaska,

qui compte 200 aurores boréales par an !

Image NASA/NOAA

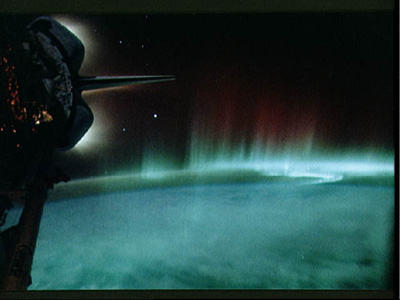

On sait maintenant que les aurores boréales se produisent

bien au-dessus des nuages, dans la très haute atmosphère

de la Terre : bien qu'il puisse se produire des aurores polaires

dès l'altitude de 60 km, c'est entre 100 et 150 km environ

au-dessus du sol qu'on les retrouve en plus grand nombre, comme

en témoigne l'image suivante prise depuis la navette spatiale,

à un peu plus de 300 km d'altitude.

Image NASA / GSFC

La Terre n'étant pas la seule planète du système

solaire à posséder un champ magnétique, des

aurores polaires sont aussi observables sur des planètes

comme Jupiter, ou bien Saturne, comme l'a montré le télescope

spatial Hubble .

Des couleurs de rêve :

Lorsque les électrons et les protons du plasma solaire viennent

frapper les molécules des gaz de notre atmosphère,

ces dernières émettent alors de la lumière,

exactement comme le gaz contenu dans le tube cathodique de votre

télévision ou comme le gaz de nos tubes de néon.

Les atome d'oxygène situés à environ 100 km

d'altitude émettent une éclatante couleur jaune-verte.

Les atomes d'oxygène situés dans les hautes couches

de l'atmosphère, au-delà de 300 km émettent

une lumière rouge foncé. Ces aurores toutes rouges

sont rares....

Copyright 2000 - Jean Jacques Hélie -

GAPS

Les molécules d'azote neutre de la basse atmosphère,

produisent une lumière rouge pâle.

Par contre, les atomes ionisés de l'azote situé dans

la haute atmosphère émettent une lumière bleue

ou violette. Ce sont ces derniers atomes qui sont également

responsables de l'aspect en vagues de beaucoup d'aurores boréales.

Ainsi, la couleur des aurores boréales peut nous renseigner

sur leur altitude. Mais attention, pour que votre oeil puisse

bien distinguer les couleurs des aurores, il faut que la nuit soit

bien noire, sans trop de réverbères ni de Pleine Lune

à proximité !

Peut-on prédire les aurores boréales ?

Non. Désolé. Hiver, été, froid,

chaleur : aucune condition météorologique n'a d'influence

sur la survenue ou la forme des aurores polaires. La

vitesse du vent solaire est extrêmement variable, de 300

à 30 000 km/s, selon qu'il nait au niveau de la surface du

Soleil, au niveau d'une tache solaire ou bien lors d'une éruption

solaire. Difficile dans ces conditions de prévoir une éventuelle

rencontre entre la Terre et ce plasma. D'autre part, le champ

magnétique terrestre varie lui aussi, ce qui rend ses

interactions avec le vent solaire encore plus délicates à

prévoir.

Alors, comment peut-on mettre de son côté le maximum

de chances de voir une aurore boréale ?

Puisqu'elles ne sont visibles que la nuit, on a plus de chance

d'en voir une durant les longues nuits d'hiver, entre 22 heures

et 3 heures du matin. En général, les aurores boréales

surgissent dans la direction du Nord. Vous aurez plus de chance

d'en apercevoir une en rase campagne, loin de tout éclairage

artificiel

L'activité du Soleil connait des hauts et des bas, selon

un cycle de 11 ans : lors des maxima d'activité, les éruptions

solaires et les jets de plasma sont beaucoup plus fréquents,

augmentant ainsi les chances de voir une aurore boréale.

Le dernier pic d'activité solaire a eu lieu à la fin

de l'année 2000 !

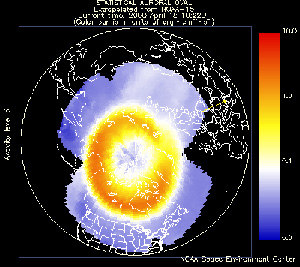

Un petit coup d'oeil sur internet peut vous montrer l'activité

aurorale enregistrée aujourd'hui par le satellite NOAA :

http://sec.noaa.gov/pmap/index.html.

Pour interpréter les données du satellite NOAA, notez

que la légende "activity level" située sur le côté

gauche du schéma ci-dessus, correspond à l'indice

d'activité globale de l'ovale auroral. Pour mémoire,

sachez que le 6 Avril 2000, l'indice est grimpé à

10. L'échelle des couleurs permet de visualiser rapidement

l'intensité de l'activité aurorale : plus c'est bleu

et plus l'activité est faible. Plus c'est rouge et plus

il y a une forte activité de l'ovale auroral.

Vous trouverez également beaucoup d'éléments

pédagogiques très bien faits sur le site anglophone

suivant :

http://www.alaskascience.com/aurora.htm

Enfin, pour surveiller l'activité du Soleil au jour le jour,

la NASA met en ligne quotidiennement une image de notre étoile

:

http://umbra.nascom.nasa.gov/images/latest_mdi_igram.gif

A l'avenir, les satellites Cluster envoyés dans l'espace

durant l'été 2000, devraient nous permettre d'en savoir

un peu plus sur les interactions entre le vent solaire et la magnétosphère

terrestre, ouvrant ainsi la porte à des prévisions

un peu plus fiables. Affaire à suivre ...

En attendant, vous pouvez vous rincer l'oeil grâce aux photos

d'aurores boréales normandes prises par JC Dalouzy

|