Une nouvelle venue est apparue dans le ciel le 24 octobre 2007 : à 243 millions km au-dessus de nos jardins, la comète 17 P/Holmes est devenue brutalement visible à l’oeil nu. Il suffisait de se tourner le soir vers le Nord-Est et de diriger le regard vers la constellation de Persée, à proximité de Mirfak, sa principale étoile, pour y repérer une drôle de petite étoile toute floue qui n’existait pas encore quelques jours auparavant.

D’après une photo de Pierre Martin, Canada

Découverte par hasard en 1892 par l’astronome anglais Edwin Holmes, cette comète avait déjà connu à l’époque un énorme sursaut d’éclat explosion qui l’avait rendu visible à l’oeil nu durant quelques semaines, alors qu’elle passait à proximité de la Grande Galaxie d’Andromède.

La comète et la galaxie d’Andromède le 10 novembre 1892

Photo Edward Emerson Barnard / observatoire de Lick, Californie, USA

Elle avait été ensuite revue à l’occasion de son passage à proximité du Soleil en 1899 puis en 1906 avant d’être perdue de vue pour n’être redécouverte qu’en 1964 à l’observatoire de Flagstaff (Arizona, USA) par l’astronome Elisabeth Roemer. Le nouveau passage de cette comète au plus près du Soleil le 4 mai 2007 est passé quasi inaperçu tant la comète était faible.

La comète n’avait plus qu’une modeste magnitude de 16, soit 15 000 fois moins brillante que la plus faible étoile perceptible à l’œil nu, lorsque durant la nuit du 24 octobre 2007, son noyau a subi une explosion titanesque qui a augmenté sa luminosité d’un million de fois, au point de la rendre en quelques heures visible à l’œil nu, même en pleine ville sous les lampadaires.

Dessin C. Bulteel, réalisé en pleine ville, sur le trottoir, sous les lampadaires !

Le violent sursaut de luminosité de la comète / Diagramme Seiichi Yoshida

Lever de comète au crépuscule, au-dessus d’une haie de Toussaint,

le 17-11-2007Pose de 8 sec à F80 mm et F/D 5.6 avec Canon 350 D 400 ISO

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie

Au fil des jours, la taille du nuage de gaz expulsé par le noyau de la comète 17 P/Holmes n’a cessé d’augmenter.

Photo Ismelda Joson et Edwin Aguirre, Massachussets, USA

Le nuage a atteint puis dépassé le diamètre apparent de Jupiter dans un premier temps.

Puis, la comète a continué à enfler démesurément, pour venir dépasser la taille apparente de la Pleine Lune dans notre ciel.

La très ténue mais gigantesque bulle de gaz jaillie de la comète est même devenue durant quelques semaines l’objet le plus énorme de tout le système solaire, dépassant même le Soleil en taille pour atteindre la taille faramineuse de 1,5 Unités Astronomiques, soit pratiquement 225 millions de kilomètres de diamètre !

Montage David Jewit,t CFHT, Hawaï

Aux jumelles et avec un petit télescope d’initiation, la comète avait au début de son apparition dans le ciel, l’aspect d’une grosse boule cotonneuse, allant grandissant au fil des jours.

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie

Dessin C. Bulteel, réalisé sur le même trottoir, et sous le même lampadaire que le 29/10 !

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie

Les observateurs amateurs ont été étonnés par l’absence de queue visible au télescope. Ceci s’explique par deux phénomènes : d’une part, lors de son sursaut de luminosité, la comète était passée depuis belle lurette au périhélie, ce dernier ayant eu lieu en mai 2007. Le 24 octobre, la comète était arrivée à plus de 243 millions de km du Soleil, et l’influence du vent solaire sur la comète était alors bien faible pour y susciter l’apparition d’une queue, qui n’apparaît habituellement que lorsqu’une comète passe suffisamment près de notre étoile pour se réchauffer et commencer à dégazer

Autre phénomène à prendre en compte : au moment de son explosion, la Terre se trouvait entre la comète et le Soleil. Or, les queues cométaires générées par le vent solaire sont toujours orientées à l’opposé du Soleil : il était donc bien difficile pour un observateur terrestre d’apercevoir une queue puisqu’elle se trouvait en quelque sorte « derrière » la comète 17P/Holmes, dans la direction opposée à la Terre. Il y avait un effet de phases, analogue à celles que présente la Lune.

Schéma Ph Ledoux / ASCT-astronomie d’après une simulation du JPL / NASA

Cependant, au fil des jours, l’éloignement de la comète et cet effet de phase ont été progressivement compensés par l’énorme expansion de la bulle de gaz née de l’explosion.

de la comète et plusieurs queues diaphanes ont fini par apparaître sur les photos à très longue pose (presque 4 heures de pose sur la photo ci-dessous !), donnant à la comète l’aspect d’une grosse méduse flottant dans l’espace.

Photo AnnMarie Jones, Aberleffeni, Grande-Bretagne

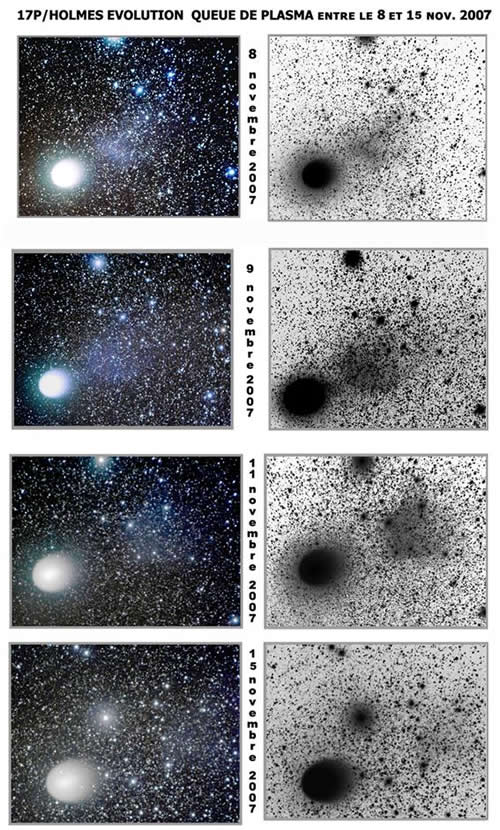

Cette fragile queue a subi une brutale rupture dans la nuit du 8 novembre 2007, bien mise en évidence par Bernard Bayle qui a été le premier à signaler le phénomène aux astronomes amateurs français :

L’un des jolis moments de la visite de la comète 17P/Holmes a été son passage à proximité de Mirfak, la principale étoile de la constellation de Persée.

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie

Le soir où elle a croisé l’amas d’étoiles NGC 1245, en dessous de la comète sur cette photo, a constitué un autre moment privilégié du passage de 17 P Holmes dans notre ciel.

Photo Paolo Candy, Cimini Astronomical Observatory, Soriano, Italie

La vision simultanée dans une paire de jumelles de la comète et du double amas de Persée était également très chouette.

Photo Paolo Candy, Cimini Astronomical Observatory, Soriano, Italie

La Nouvelle Lune du 9 novembre 2007, avec son éclat éblouissant, a bien évidemment gêné ensuite les observations. Quoique… quoique…certains ont trouvé une parade astucieuse, au moyen de lunettes d’éclipse…

Puis, à la fin du mois de novembre 2007, la luminosité de la comète a commencé à faiblir, au fur et à mesure qu’elle s’éloignait de nous et, surtout, au fur et à mesure que son extraordinaire expansion l’amenait à se diluer dans l’espace.

Mais, l’actualité céleste étant parfois bien faite, au moment où la comète 17 P Holmes s’évanouissait dans l’espace, la petite comète 8 P Tuttle faisait sa réapparition dans le ciel, comme elle le fait régulièrement tous les 14 ans.

Photos Ph Ledoux / ASCT-astronomie faites le 15-12-2007

13 poses de 30 secondes pour chaque comète, à 800 ISO,

avec un APN Canon 350 D et une lunette Takahashi FS-60 mm.

|