VII) Le traitement d’image

1) Introduction

Dans ce paragraphe je ne vais traiter que de l'aspect pratique

du traitement (d'où peut-être par moment quelques abus de

langage) et non des algorithmes et fonctions mathématiques

qui sont derrière les différents traitements.

Mais avant de commencer, je voudrais à nouveau insister sur

quelques petits points. Le premier le but du traitement est

uniquement de faire apparaître des détails qui existaient

déjà dans l'image brute mais qui n'étaient pas mis en évidence

mais en aucun cas de faire apparaître des détails qui n'existaient

pas ! Le second : ce traitement doit, par conséquent, toujours

être léger pour éviter de voir apparaître des artefacts :

l'image idéale est la brute !

2) Les logiciels qui nous sont nécessaires :

Avant tout, voyons les différents logiciels les plus utilisés

et qui nous sont nécessaires après l'acquisition de l'avi

pour traiter ce dernier :

- Tout d’abord le logiciel Avi2bmp, que vous

pouvez télécharger gratuitement à l'adresse suivante : http://avi2bmp.free.fr,

et qui permet de séparer les frames (=images individuelles)

de l'avi ainsi que de les compositer (voir plus loin).

- L'excellent logiciel de traitement d'image, Iris,

que vous pouvez télécharger gratuitement à l'adresse suivante

: http://www.astrosurf.com/buil,

qui permet de faire tous les traitements possibles !

- Registax : très bon logiciel de traitement d'image

qui donne accès à différents types de traitements et qui est

en plus très simple d'utilisation. Il peut également se télécharger

gratuitement à l'adresse suivante : http://aberrator.astronomy.net/registax/

- Prism, puissant logiciel d'acquisition et de traitement

d'image CCD en général mais qui peut aussi servir pour l'imagerie

webcam. Son seul inconvénient est qu'il est payant, mais vu

tout ce qu'il propose, son prix est justifié !

- Un logiciel de retouche d'image classique (Paint Shop

Pro, Photoshop,…)

Cependant, dans les paragraphes qui suivent, nous allons

uniquement voir les logiciels Avi2bmp et Iris,

car ils proposent tout ce dont l'amateur a besoin pour réaliser

le traitement de ses avis.

3) La clef de tout : le compositage

Les images brutes sont très bruitées et si on applique n'importe

quel traitement, c'est plus le bruit de l'image qui va ressortir

que les détails ! Pour éviter cela on a recours au compositage

(=addition de plusieurs frames issues d'un avi).

On peut utiliser le logiciel avi2bmp. Pour cela on

ouvre l'avi et on voit apparaître à gauche de la fenêtre toutes

les frames de l'avi (voir image ci-contre). On sélectionne

ensuite les meilleures images de l'avi que l'on veut compositer

puis on réalise un cadrage automatique des images sélectionnées

(nécessaire pour que toutes les images soient parfaitement

centrées) puis on effectue le compositage et on obtient une

image que l'on enregistre.

Tout ceci est également possible sous Iris.

Image JC Dalouzy

4) Traitement simple : c’est déjà mieux que les brutes !

Une fois que l'on a obtenu notre image compositée, on peut

reprendre cette image avec les logiciels de retouches d'image

et appliquer un masque flou dont on réglera au mieux le rayon,

la puissance et la différence. Ensuite on peut également retoucher

la luminosité, le contraste et enfin la saturation des couleurs

et vous verrez que le résultat obtenu sera déjà nettement

supérieur à l'image brute ! Mais il est encore perfectible.

Le logiciel qui permettra de parfaire encore le résultat

se nomme Iris. Il s'agit d'un logiciel très puissant,

mais assez difficile d'utilisation, c'est la raison pour laquelle,

je vais beaucoup plus m'étendre dessus :

5) Iris : Le logiciel à tout faire !

a) Présentation :

Comme je l'ai dit au début du chapitre, il est disponible

gratuitement sur internet. Vous pouvez le télécharger sur

le site de Christian Buil : http://www.astrosurf.com/buil

(le logiciel fait environ 1,7 Mo). La version actuelle est

la 3.82.

Il est compressé et une fois décompressé, vous pouvez l'installer

en double cliquant dans setup.exe. L'installation sous Windows

se fait sans aucun problème. Quand vous ouvrez le logiciel,

vous obtenez la fenêtre suivante :

Image JC Dalouzy

Comme dit un peu plus haut, ce logiciel est également capable

de faire de l'acquisition webcam à la place de QcFocus

évoqué précédemment.

b) Prise en main et préréglages:

Avant de s'attaquer aux fonctions du logiciel, il faut tout

d'abord voir les différents petits réglages et l'aspect général

du logiciel.

Iris va, dans ses traitements, créer des fichiers et des

images. Ces images sont enregistrées par défaut sur votre

disque dur c:\. Aussi je vous conseille de créer un fichier

Iris sur c:\, qui sera le fichier de travail du logiciel,

cela permettra après traitement de supprimer plus facilement

tout ce qui a été créé sans supprimer par inadvertance des

fichiers système. Pour cela, il faut aller dans le menu déroulant

« fichier » de Iris, puis dans « réglage » et désigner votre

fichier C:\Iris dans l’espace « Chemin du répertoire

de travail ».

Venons-en maintenant au logiciel. Dans les menus déroulants,

vous allez trouver plusieurs fonctions du logiciel qui ont

leur correspondance en commande à taper dans la boite « commande

», vous verrez par la suite qu'il est plus facile de taper

les commandes que de cliquer avec la souris ! D'autant plus

que toutes les fonctions du logiciel ne sont pas dans les

différents menus.

Je ne vais pas trop m'attarder sur ces menus, mais juste

une précision sur le menu « webcam ». Grâce à la dernière

version du logiciel, il est possible de faire de l'acquisition

webcam sans passer par un autre logiciel, cette acquisition

peut être faite soit sous forme de film, soit sous forme d'image

individuelle, le logiciel permet également de faire de l'autoguidage

grâce à une webcam, d'insérer l'heure de la prise sur l'image,

etc...

c) Conversion de l’avi :

Voyons tout d'abord les premières fonctions simples d'Iris.

Ce logiciel ne peut lire que les images au format .fit et

les images au format .bmp. Mais ce n'est qu'avec les images

en .fit que le traitement est possible. Il faut donc absolument

convertir votre avi sous ce format.

Pour cela, vous allez dans le menu « fichier », puis dans

« conversion d'avi ». La fenêtre ci-dessous s'ouvre alors

:

Image JC Dalouzy

Vous allez y chercher votre fichier avi grâce au bouton

« sélectionner » et nommer vos trois couches : le plus simple

est de donner pour nom générique du canal rouge le nom R,

puis le nom V pour le canal vert et enfin B pour la couche

bleue. Par exemple : votre avi comporte 300 images en couleur,

vous effectuez les réglages ci-dessus puis vous lancez la

conversion avec le bouton « convertir ». Une fois celle-ci

finie, vous vous retrouvez avec 900 images en fit (300 pour

le rouge, 300 pour le bleu et 300 pour le vert) numérotées

de 1 à 300. Après cette conversion, on arrive très vite à

500 Mo (au moins !). D'où la nécessité d'avoir un très gros

disque dur !

Vous venez donc de convertir vos images en fit, qui sont

alors directement exploitables par le logiciel. Maintenant,

toutes les commandes qui vont être expliquées seront à écrire

dans la boite de commande du logiciel que l'on fait apparaître

en cliquant sur l'icône suivant :

Image JC Dalouzy

d) Sélection, recadrage et compositage des images :

Comme nous l'avons vu dans les paragraphes précédents, lorsque

l'on fait des images webcam, on fait en réalité l'acquisition

d'un petit film qui comporte plusieurs centaines d'images.

Or, toutes ces images ne sont pas forcément de bonne qualité

à cause de la turbulence, il faut donc réaliser une sélection

des meilleures images. Pour cela, deux solutions : la sélection

manuelle (longue et fastidieuse, mais très efficace, c'est

ce qui peut être fait sous Avi2bmp) ou la sélection

automatique (rapide mais un tout petit peu moins efficace).

C'est cette dernière que nous allons voir à présent :

Iris, permet de sélectionner les meilleures images

d'un avi mais aussi de les classer automatiquement. Pour cela

il faut taper la commande suivante une fois la boîte de commande

affichée :

>bestof [nomV] nb d'images de l'avi.

Pour faire cette sélection, le logiciel doit s'appuyer sur

une couche de référence. En général on prend la couche verte

car c'est celle qui est de meilleure qualité, correspondant

à la meilleure sensibilité du capteur CCD. Celà facilite le

travail du logiciel et rend plus fiable sa sélection. On donne

alors le nom générique de cette couche et le nombre d'images

que comporte l'avi. On peut également faire un cadre sur l'image

pour que le « bestof » se fasse sur cette partie de l'image.

Après cette commande, Iris crée un fichier (select.lst).

Il faut maintenant classer nos images par ordre de beauté, pour

cela on utilise la commande suivante :

>select [ nom des images d'entrée ] [ nom des images

de sortie ]

Le « nom des images d'entrée » est celui que vous avez donné

à vos images lors de la conversion de l'avi et le « nom des

images de sortie » est le nom que vous voulez que vos images

portent après cette commande. Cette commande s'appuie sur

le fichier créé précédemment et est à faire pour les 3 couches

R,V et B. Au final, on aura alors toutes nos images qui seront

classées de la plus belle à la moins belle dans les 3 couches.

Attention, cette opération double le nombre d'images sur votre

disque dur et donc la mémoire utilisée !

A noter : Dans la toute dernière version d'Iris, il

existe une fonction qui regroupe toutes ces commandes ainsi

que les fonctions de compositage automatique des images. On

peut ainsi lancer la fonction et laisser l'ordinateur tourner

tout seul ! Notez que cette opération, même avec un ordinateur

puissant, prend quand même au minimum 15 minutes. Voici le

script :

>compute_trichro1 [nom de la couche maître] [nomR]

[nomV] [nomB] [taille] [nombre d'images sélectionnées] [nombre

d'images totales]

Le nom de la couche maître étant celle sur laquelle Iris

va faire sa sélection (en général on choisit la couche V),

puis suivent les 3 noms de chaque couche et enfin les différents

nombres d'images.

Le choix de la taille est évoquée ci-dessous dans le compositage.

e) Le compositage :

Comme dit plus haut, en imagerie CCD et webcam (et de plus

en plus aussi en argentique), on a recours au compositage,

c'est à dire à l'addition d'un certain nombre d'images pour

différentes raisons. En planétaire, le but principal est d'augmenter

le rapport signal/bruit pour qu'après le traitement, les plus

fins détails ne se fondent pas avec le bruit. Mais pour pouvoir

additionner ces images, il faut qu'elles soient parfaitement

superposables. Or, on imagine bien que lors de la prise de

vue, la planète se déplace toujours un peu sur le capteur

de la webcam : il faut donc les recadrer.

Iris, permet de faire ceci assez facilement grâce à la

commande est pregister, dont voici le script :

>pregister [nom des images d'entrée] [nom des images

de sortie] [taille] [nombre d'images à recadrer]

Il faut au préalable avoir fait un cadre sur l'image. Pour

la valeur de la taille il faut prendre un multiple de 2 (en

général on prend 256 ou 512).

Cette commande va créer un fichier qui s'appelle schift.lst

dans lequel sont écrites toutes les corrections à faire sur

chaque image.

La commande file_trans va reprendre les images et va les recadrer,

en donnant un nouveau nom aux images recadrées. Le script est le

suivant :

>file_trans [nom des images d'entrée] [nom des images

de sortie] [nombre d'images]

Une fois que nos images sont recadrées, il faut

maintenant les additionner, pour cela 2 commandes sont possibles.

On peut additionner tout simplement l'image 1 avec la 2 etc...,

alors le script est le suivant :

>add2 [nom des images] [nombre d'images à additionner]

Mais il arrive qu'en additionnant les images on dépasse le

seuil fatidique de 32767 au delà duquel les pixels supérieurs

à cette valeur restent blancs. Il faut donc, avant d'additionner,

multiplier toutes les images par une constante. On peut bien

évidemment le faire manuellement avec la commande mult2, mais

on peut aussi utiliser la commande add_norm qui multipliera

toutes les images pour arriver exactement sous les 32767,

le script est le même que tout à l'heure :

>add_norm [nom des images] [nombre d'images]

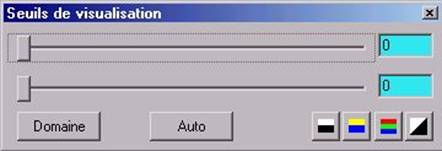

Cette addition réalisée, il faut ensuite ajuster manuellement les

seuils de visualisation grâce à la fenêtre suivante:

Image JC dalouzy

f) Le traitement d’image sous Iris :

Je vais détailler dans cette partie les 3 traitements les

plus utilisés en imagerie webcam planétaire, c'est à dire,

le masque flou, le traitement par ondelette et le vancittert.

Tout d'abord le masque flou :

La commande à taper est la suivante :

>unsharp [sigma] [coefficient] [flag]

Les 2 premiers coefficients sont à ajuster au mieux pour

obtenir l'image la plus détaillée sans pour autant faire ressortir

le bruit de l'image. Le troisième paramètre dépend de la nature

de votre image, il est égal à 1 pour une image planétaire

et à 0 pour une image stellaire.

Le traitement par ondelette maintenant :

Il faut taper une suite de commandes pour effectuer ce traitement,

la voici :

>wavelet x y 6

>load x6

>add y6

>add y5

>add y4

>add y3

>add y2

Dans ce traitement, l'image d'origine est décomposée en plusieurs

plans (c'est ce que fait le logiciel avec la première commande

: wavelet x y 6), puis on va additionner ces plans pour obtenir

l'image finale. Les différents plans sont classés par « ordre

de détail ». La couche la plus « détaillée » est la couche

y1 (tellement détaillée qu'il ne s'agit en général que du

bruit, c'est pourquoi on ne l'additionne jamais) et la moins

détaillée est la couche y6 ; le « jeu » consiste à additionner

autant de fois que vous le jugez nécessaire les différents

plans afin d''obtenir l'image la meilleure possible sans qu'elle

soit surtraitée, c'est en général avec les couches y3 et y2

que l'on joue le plus. Dans ce cas là, c'est vous, en regardant

l'image sur le moniteur de votre ordinateur qui jugez de l'aspect

de l'objet « webcamé » qui vous convient le mieux !

Et enfin le traitement par vancittert :

La commande est simplement :

>vancittert x y

Où x et y sont 2 coefficients à ajuster au mieux. x étant,

disons, « un coefficient de puissance » et y le nombre d'itération,

c'est à dire le nombre de fois que ce traitement va être fait.

Voilà pour les traitements de base. Sachez qu'Iris,

possède beaucoup d'autres algorithmes, tels que le Lucy-Richardson

(>rl), ou le traitement par maximum d'entropie (>mem).

De toute façon, avec une même image, quelque soit le traitement

utilisé et s'il est bien dosé, vous obtiendrez à peu de chose

près la même image finale.

g) La recombinaison des couches :

Après les traitements, on se retrouve finalement avec une

image dans chaque couche de couleur, il ne reste plus qu'à

les recombiner pour retrouver une image couleur. Voici le

script :

>trichro [imageR] [imageV] [imageB]

et dernière opération, vous sauvegardez votre image sous le format

bmp grâce au script suivant :

>savebmp [image finale]

A noter : Il arrive parfois que les images

des 3 couches ne soient pas parfaitement superposées, créant

alors un côté bleu et un côté rouge sur l'image finale. On

peut résoudre ce problème par 2 solutions, soit en faisant

un pregister sur les 3 images, soit en utilisant la commande

« trichromie » dans le menu déroulant « visualisation ». Vous

pouvez alors décaler de n pixel la couche que vous voulez

pour supprimer le décalage des couches. Il est recommandé

pour cela de diminuer le seuil haut.

Nous venons de voir ici les bases du traitement d'image,

mais il ne faut pas vous effrayer : de prime abord tout cela

semble assez confus et compliqué, mais au bout de quelques

traitements d'avis, vous aurez vite pris l'habitude de ces

commandes.

D) L’emploi de filtres de couleurs :

Ces filtres ont la faculté d'accroître le contraste de l'image

et sont de ce fait très appréciés. Les filtres les plus souvent

utilisés pour l'imagerie webcam de la planète Mars sont :

--- le filtre bloquant les rayons infra-rouges

: le capteur CCD est très sensible dans cette longueur d'onde,

et l'image de Mars se trouve alors affectée d'une image fantôme

qui vient se superposer à l'image couleur normale de la planète.

Les filtres IR-cut permettent d'éliminer cette image fantôme.

Image brute avec surimpression d'une Mars fantôme due aux

inra-rouges

--- le filtre rouge 25A ou 21A : il rehausse le

contraste des régions sombres de Mars (Syrtis Major, Sinus Sabaeus,

Mare Acidalium, Mare Erythraeum, Utopia).

--- le filtre bleu clair 80A : il permet

de mettre en évidence les nuages et les brumes de l'atmosphère

martienne, en particulier dans la région du terminateur.

L’utilisation de ces filtres nécessite un peu plus

d'expérience dans le maniement de votre webcam. Le filtre

IR-cut est généralement laissé à demeure sur la webcam, de

façon à ce que tous les films avi soient débarrassés des infra-rouges

et des images fantômes qu'ils génèrent. Les autres filtres

peuvent alors être vissés sur ce même filtre IR-cut, comme

des poupées gigognes

Le filtre bleu, outre son intérêt pour filmer l'atmosphère

martienne, présente également un autre avantage pour les webcameurs

: lors de l'acquisition d'un avi couleur normal, sans filtre,

on constate que la couche bleue est la plus médiocre, affectée

par un bruit de fond important. L'emploi d'un filtre bleu

permet de réaliser un deuxième avi qui fournira une belle

image bleue de Mars qui sera alors substituée à la couche

bleue de l'avi couleur sans filtre. L'image couleur finale

sera alors de bien meilleure qualité que celle fournie par

une simple image acquise selon la méthode «normale». Une précaution

cependant : le filtre ne doit pas être trop foncé car le capteur

de la webcam n'a pas une sensibilité extensible à l'infini.

Un filtre 80A semble être un bon choix

Le filtre rouge permet également d'améliorer sensiblement

l'image couleur, grâce à la technique de compositage LRVB

: on commence par réaliser un avi couleur normal de Mars,

que l'on retraite avec Iris selon la méthodologie décrite

précédemment. Puis on effectue un second avi de Mars, avec

le filtre rouge cette fois : l'image obtenue fera l'objet

d'un traitement numérique particulièrement poussé de sa couche

rouge afin de faire ressortir un maximum de détails. Les 2

autres couches couleurs de ce second avi ne seront pas employées.

L'image résultante sera la couche dite de « luminance » et

elle sera appelée L. Cette couche sera compositée avec les

couches RVB du premier avi : sous Iris, il suffit de cliquer

sur le menu déroulant « visualisation» puis sur « trichromie

», de cocher la case luminance en indiquant le nom de l'image

qui servira de luminance (ici : L)

Au moyen des 4 grosses flêches, après avoir réglé le pas

du déplacement, vous pouvez déplacer la couche L jusqu'à ce

qu'elle se superpose parfaitement avec les images R, V et

B du premier avi : vous aurez alors une image finale en couleur

RVB dont les détails seront nettement enrichis par la couche

L. Vous pourrez alors sauvegarder cette image finale sous

le nom de votre choix grâce à la commande : >savebmp

[nom de mon choix]

Ces acrobaties, à première vue séduisantes, nécessitent néanmoins

un peu de savoir-faire : Mars tourne sous vos yeux et les

changements de filtres ainsi que l'acquisition des films avi

doivent se faire sans traîner. En moyenne, vous avez 2 ou

3 mn pour boucler chacun de vos films. Au-delà, la rotation

de Mars sera suffisamment sensible pour que toute superposition

de vos images individuelles devienne impossible, en particulier

si vous employez une forte focale (Barlow x3).

De même, pour que chaque image soit superposable aux précédentes,

il faut veiller à ce que la webcam soit replacée, entre chaque

changement de filtre, rigoureusement dans le même sens sur

votre télescope. L'idéal est de marquer au feutre un repère

sur le télescope et sur votre webcam et de faire coïncider

l'un et l'autre. Dernier détail : le fait de changer de filtre

peut modifier la mise au point de l'image qui doit donc être

systématiquement vérifiée avant de faire une nouvelle acquisition

de film.

Imaginez la gymnastique qu'il faut alors accomplir si l'on

veut se faire la totale : un film avi avec filtre IR-cut +

filtre bleu pour la couche bleue de Mars, puis un avi avec

filtre IR-cut + filtre rouge pour la couche de luminance et

enfin un avi avec juste le filtre IR-cut pour les couches

RVB normales. Il faut une bonne dose de dextérité pour parvenir

à accomplir toutes ces manoeuvres dans le temps imparti par

la rotation de la planète. Quant à la phase de retraitement

numérique, elle reste lourde : traiter la couche rouge et

la couche verte de l'avi « normal », virer la couche bleue

de cet avi, traiter la couche bleue de l'avi acquis avec le

filtre bleu, virer ses couches verte et rouge, traiter la

couche rouge de l'avi acquis avec le filtre rouge pour en

faire la couche de luminance et virer ses 2 autres couches,

recompositer tout cette petite cuisine en mode LRVB. Soyons

clair : si vous débutez dans l'imagerie webcam, il vaut sans

doute mieux vous contenter d'un film couleur normal, sans

autre fioriture !!! Ou bien d'opter pour une solution intermédiaire

: un premier avi couleur «normal», dont l'image résultante

sera compositée avec celle issue d'un avi réalisé avec un

filtre rouge pour avoir une couche de luminance.

E) Idées d’acquisition sur Mars

Dans ce dernier paragraphe, je vais essayer de vous donner

quelques idées plus ou moins originales d'acquisition webcam

sur Mars.

Hormis les « continents » martiens, il sera intéressant de

réaliser des images des phénomènes météorologiques qui se

produisent sur la planète (lever de brume, tempête de sable,...

). Les filtres bleus sont particulièrement utiles pour ce

genre de travail.

On pourra également essayer de réaliser une animation de

la rotation de la planète. Le problème pour Mars, c'est qu'elle

tourne sur elle même en 24,6 heures, ce qui est proche de

la vitesse de rotation de la Terre. Ceci implique donc qu'elle

nous présentera d'une nuit à l'autre presque toujours la même

face, mais pas tout à fait, puisque la planète rouge se décalera

d'un jour sur l'autre d'environ 9 degrés si vous l'observez

à une heure identique. Prendre alors à la webcam la totalité

de sa surface est un travail de longue haleine, mais qui peut

être intéressant. En plus de cette animation, on peut réaliser

un planisphère de la planète comme celui du début du chapitre.

Les logiciels tel qu'Iris ou Prism font cela

très bien.

Enfin, Mars possède 2 satellites, Phobos et Deimos, respectivement

de magnitude 10 et 11 environ, lors de l'opposition. Ils sont

hélas assez proches de la planète mais peuvent constituer

un bon challenge lors de leur plus longue élongation. Avec

une Vesta Pro, et un télescope Schmidt-Cassegrain de

200 mm, il est possible d'atteindre la magnitude 11/12 environ.

Pour faciliter leur repérage, aidez-vous du logiciel

de simulation des positions des corps du système solaire

proposé par la NASA

f) Conclusion

J'espère vous avoir donné tous les éléments pour bien réussir

vos images webcam de cette extraordinaire opposition 2003

de la planète Mars.

Voici pour cela en guise de conclusion, mes derniers conseils

: réglez le mieux possible votre instrument (collimation,

mise au point,...), prenez le temps de faire une bonne mise

au point, attendez les nuits sans trop de turbulence et enfin,

traitez léger. Bonne chance : il en faut toujours un peu !

F) Bibliographie

- Livre / Revue :

* « Utilisation de la webcam en Astronomie » de Christophe Béthune

aux éditions Burillier

* L'Astronomie, numéro de Juin 2002, « Iris mode d'emploi

» de Jean-Christophe Dalouzy

- Internet :

* Christophe Béthune : http://www.astrosurf.com/astrodryat

* Etienne Bonduelle : http://www.astrosurf.com/astrobond

* Christian Buil : http://www.astrosurf.com/buil

* Pierre et Florent Dubreuil : http://perso.wanadoo.fr/florent.dubreuil

* Site martianwatch : http://www.astrosurf.com/martianwatch

|