|

Un grand merci à Jean-Christophe

Dalouzy, membre de la société astronomique de Rouen, pour

cet article qu'il nous a fourni et qui devrait rendre service

à tous les webcamés débutants.

A) Introduction

En cette année 2003, la planète Mars sera idéalement placée

pour l'observation mais aussi pour l'imagerie. De nombreux

détails seront observables à sa surface et pourront être immortalisés

sur une pellicule photo ou sur un capteur numérique. Dans

ce chapitre, je vais essayer de vous donner toutes les clefs

pour vous permettre de réaliser des images de Mars à l'aide

d'une webcam et aussi de vous persuader qu'il n'est pas forcément

nécessaire d'avoir un très gros matériel pour obtenir de bons

résultats.

Image Ph Ledoux

Après une rapide présentation des conditions d'observation

et d'imagerie de la planète nous allons aborder plus précisément

le sujet qui nous intéresse. Une large part sera réservée

à toute la partie acquisition d'image puis une seconde

partie sera consacrée au traitement des images obtenues.

Pour finir par un petit paragraphe sur la réalisation d'images

un peu plus exotiques mais toujours relatives à Mars et qui

pourront être tentées avec une webcam.

B) Les conditions d’observation de la planète durant le

mois d’août 2003

Ce n'est pas arrivé depuis 73 000 ans ! En effet, il faut

remonter à l'homme de Néanderthal pour trouver Mars aussi

proche de la Terre que cette année. L'événement est donc bel

et bien exceptionnel et tous les mordus de l'astro ne doivent

surtout pas le rater.

La distance séparant la Terre de la planète Mars sera, lors

de l'opposition, le 28 août 2003, d'un peu moins de 56 millions

de kilomètres. La planète atteindra alors une magnitude de

-2,8, plus brillante que Jupiter, et aura une taille de 25,1

secondes d'arc, ce qui, dans un télescope, est plus grand

que le globe de Saturne ! Le spectacle s'annonce donc grandiose.

Le seul point noir au tableau est sa déclinaison de -15° lors

de l'opposition, ce qui représente une hauteur par rapport

à l'horizon d'un peu moins de 25° pour le Nord de la France

et de 30° environ pour le Sud de la France lors du passage

de la Planète Rouge au méridien.

Les images ci-dessous représentent les différences de taille

entre plusieurs planètes. Elles ont toutes les trois été faites

avec le même matériel : un télescope Schmidt Cassegrain de

200 mm de diamètre, une lentille Barlow x2 et une webcam Vesta

Pro. Cela permet ainsi de bien apprécier la taille qu'aura

Mars lors de l'opposition.

|

|

|

|

|

Mars à l'opposition 2001

taille: 18,1

|

Mars loin de l'opposition 2001

taille : 6,6

|

Saturne à l'opposition 2002

Mars sera, cette année, plus

grand que le globe de Saturne.

|

Images JC Dalouzy

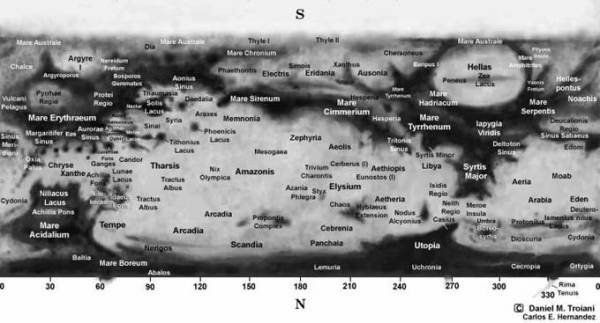

Mars est une planète très intéressante à observer car elle possède

de beaux détails à sa surface : des zones sombres, des zones plus

claires et bien sûr deux calottes polaires. Ces détails sont déjà

repérables visuellement avec un télescope de 115 mm de diamètre.

Les plus belles formations sombres sont : Syrtis Major, Utopia,

Mare Acidalium, Mare Erythraeum. Les zones claires facilement identifiables

sont les plaines Hellas, Chryse et bien sûr les deux calottes polaires.

Voici un planisphère de la planète qui pourra vous aider à reconnaître

ces formations sur vos images webcam :

En plus de ces formations, il est possible d'observer et

donc de photographier les phénomènes météorologiques de la

planète (Tempête de sable, lever de brume matinale.). De par

leur nature imprévisible, ces phénomènes sont d’autant

plus intéressants et peuvent être un bon challenge pour l'imagerie

d'amateur.

C) L’imagerie webcam

I) Généralités

Le grand ennemi de l'amateur désirant faire de l'imagerie

planétaire c'est la turbulence de l'air. Avant que les capteurs

numériques n'apparaissent, seule la photographie argentique,

avec une pellicule classique, permettait d'obtenir des clichés

des planètes. Mais de plus en plus, pour le planétaire notamment,

les caméras numériques ont complètement supplanté le bon vieux

film photo 24x36. Leur avantage essentiel est leur sensibilité.

En photographie classique pour faire des photos des planètes

(et de Mars en particulier), il était nécessaire de faire

des poses de plusieurs secondes. Pour obtenir de bons résultats

les conditions de turbulence devaient être exceptionnelles

(l'air devait être stable durant toute la durée de la pose,

ce qui n'arrive que quelques fois par an). Mais maintenant,

grâce aux capteurs numériques, les temps de pose sont de l'ordre

du dixième, voir du centième de seconde. Ces temps de pose

extrêmement courts permettent quasiment de figer la turbulence

ou tout du moins d'obtenir des images dans les « trous

de turbulence » et donc d'avoir de meilleurs résultats

qu'en photographie argentique. Si on y rajoute la puissance

de l'ordinateur et du traitement d'image, on comprend alors

très bien pourquoi les capteurs numériques ont complètement

remplacé la pellicule traditionnelle.

Mais le gros inconvénient du numérique réside dans le prix.

Il existe de très bonnes caméras astronomiques, qu'on appelle

caméra CCD ( Charge Couple Device ), mais leur prix varie

de 1200 à plus de 15000 € ! C'est pourquoi certains amateurs

ont eu l'idée géniale de détourner les webcams de leur utilisation

première pour en faire de véritables petites caméras astronomiques

à part entière et pour un coût beaucoup plus faible !

II) Gros plan sur la webcam

A l'origine, ces petites caméras étaient prévues pour la

visioconférence sur internet. Elles possèdent un capteur CCD

ou CMOS que certains astronomes ont eu l'idée de mettre au

foyer de leurs instruments. Mais de par leur temps de pose

réduit (1/15ème de seconde pour les caméras non modifiées),

seuls les objets brillants leur sont accessibles. La Lune,

le Soleil et les planètes sont donc leur domaine de prédilection.

Toutes les webcams actuellement disponibles sur le marché

ne conviennent pas forcément à l'imagerie astronomique : il

faut impérativement qu'elles possèdent un capteur CCD et non

un capteur CMOS. Même si d'anciens modèles (comme les Qc

VC, Qc noir et blanc et Vesta Pro) peuvent

encore se trouver d'occasion sur Internet, actuellement la

seule webcam utilisable en astronomie et dont l'achat est

facile, est la Philips ToUcam Pro (son prix est de

120 € environ).

Les webcams les plus utilisées sont les Vesta Pro

et les ToUcam Pro. De plus, elles ont un capteur couleur

et permettent donc de faire de l'imagerie couleur sans avoir

recours à la méthode de la trichromie (recomposition d’une

image couleur à partir de trois images individuelles faites

au travers de trois filtres colorés, rouge, vert et bleu).

Ces webcams ont une sortie sur port USB, ce qui veut dire

que votre ordinateur devra impérativement posséder au moins

une prise USB. De plus, elles sont assez exigeantes en terme

de ressources informatiques. Il faudra donc vous doter d'un

ordinateur (si possible portable car beaucoup plus pratique

à transporter sur le terrain) assez récent, avec une vitesse

horloge d'au moins 500 MHz et un minimum de 16 Mo de Ram.

Un gros disque est fortement conseillé car les films enregistrés

par la webcam, prennent rapidement plusieurs centaines de

Mo ! 20 Go de disque dur semble donc un bon minimum. Si la

caméra en elle-même n’est pas très chère, en revanche

l’ordinateur nécessaire pour la faire fonctionner est

relativement coûteux.

III) Adaptation de la webcam sur le télescope et système grossissant

Une fois votre webcam achetée, vous constaterez qu'elle possède

un objectif qui permet de former l'image sur le capteur lors

d'une utilisation courante. Dans cet objectif, il y a un filtre

qui coupe les infra-rouges (les capteurs CCD sont assez sensibles

à l'infra-rouge) et également des lentilles. Malheureusement

celles-ci sont en plastique, et de ce fait de trop mauvaise

qualité optique pour être utilisable en astronomie. Il faut

par conséquent enlever l'objectif pour adapter la webcam sur

le télescope. C'est ce dernier qui jouera alors le rôle de

l'objectif.

|

|

|

|

La webcam et son objectif

|

La webcam, objectif dévissé

|

Dans le cas des webcams de marque Philips (ToUcam

Pro et Vesta Pro), cette opération est aisée, puisque

l'objectif est amovible. Il suffit juste de le dévisser :

un pas fileté apparaît et au fond de la caméra, le petit capteur

CCD.

La plupart des télescopes du commerce possèdent un coulant

de 31,75. Il faut donc trouver un système permettant d'adapter

la webcam sur du 31,75. Pour cela deux solutions : coller

une boite de pellicule photo (dont certaines ont le diamètre

tant recherché, notamment celles de marque Fujicolor) sur

le capot de la caméra, mais dans ce cas, il faut faire très

attention que cet adaptateur soit rigoureusement perpendiculaire

au capteur. Sinon, lors de la prise de vue, un côté de l'image

sera net et pas l'autre. La seconde solution est d'utiliser

le pas fileté et de faire usiner un adaptateur en métal (aluminium

par exemple) possédant d'un côté un filetage correspondant

au filetage de la webcam et de l'autre le coulant 31,75.

Philips Vesta Pro avec son adaptateur au coulant 31,75 - Image

JC Dalouzy

Ce système d'adaptation peut être utilisé avec deux configurations

possibles : la webcam placée directement au foyer du télescope

(intéressant pour l'imagerie solaire ou la mosaïque lunaire)

ou bien placée sur une lentille de Barlow, elle-même mise

au foyer du télescope. Si l'on veut utiliser un oculaire de

projection, il faudra concevoir un système différent et plus

complexe permettant d’insérer et de fixer dans l'adaptateur

un oculaire.

2 lentilles de Barlow et, au milieu, l’adaptateur pour la

webcam - Image JC Dalouzy

Pour l'imagerie webcam de Mars, il faut pousser la focale

du télescope jusqu'à un minimum de 4 mètres. Pour cela, on

peut utiliser une lentille de Barlow x2 ou x3 dans le cas

des télescopes de type Schmidt-Cassegrain ou Maksutov-Cassegrain,...

Et de tous les instruments possédant une focale de départ

suffisamment longue. Dans le cas des télescopes de Newton,

l'utilisation d'un oculaire de projection est mieux indiquée.

Dans tous les cas, il faudra prendre une très bonne qualité optique

et le haut de gamme des lentilles de Barlow (voici quelques exemples

de Barlow : la Meade x2 Apo, ou toutes celles de la gamme

Télévue…). Le prix de cet accessoire est de l’ordre de 150

à 200 €.

IV) Les télescopes utilisables pour l’imagerie webcam

En théorie n'importe quel instrument peut être utilisé pour

faire de l'imagerie webcam. Il s’agit là aussi d'un

avantage par rapport à l'imagerie argentique. Il y a quelques

années, il était totalement impensable d'obtenir des détails

sur Mars en photographie traditionnelle avec un télescope

de 115 mm par exemple. Mais maintenant grâce à la webcam,

on peut même utiliser une lunette de 60 mm ! Bien évidemment

la qualité des résultats sera proportionnelle au diamètre

et à la qualité optique de l'instrument. Mais chacun avec

son instrument, et même avec un instrument d'entrée de gamme,

peut obtenir des résultats intéressants et assez rapidement.

Mars lors de l’opposition 2001 faite avec un 115mm - Image

E Bonduelle

Néanmoins, l'instrument le plus souvent utilisé en imagerie

webcam planétaire est l'incontournable télescope Schmidt-Cassegrain.

Avec un rapport F/D de 10, il permet avec l'adjonction d'une

Barlow x2 ou x3 d'arriver à des focales compatibles avec une

imagerie planétaire de qualité

Cependant, j'insisterai plus sur la monture du télescope.

Il est fortement conseillé qu'elle soit équatoriale et si

possible motorisée (au moins en ascension droite) pour compenser

la rotation de la Terre et également pour éviter les rotations

de champ lors de la prise de vue. Il est assez illusoire de

faire de bonnes images webcam avec une longue focale sur une

monture azimutale.

V) Les conditions de prise de vue et le réglage de votre instrument

1) La turbulence

Même si vous possédez le meilleur instrument avec une qualité

optique parfaite, son « défaut » sera toujours qu'il est sur

Terre et donc soumis aux aléas des mouvements de notre atmosphère.

La prise de vue des planètes et de Mars en particulier nécessite

des conditions atmosphériques éminemment favorables. Par là,

il faut entendre que la turbulence doit être faible pour obtenir

des résultats intéressants.

Physiquement, il s'agit de mouvements d'air provoqués par

des masses d'air de différentes températures. C'est ce qui

fait « danser » les images au dessus d'un radiateur, ou c'est

ce qui fait scintiller les étoiles. En imagerie planétaire,

la turbulence est l'ennemie numéro 1 contre laquelle il faut

se battre constamment car elle brouille les plus fins détails

de la planète.

Mars au milieu d’une belle turbulence … Image Ph Ledoux

Elle est due à deux phénomènes : « la turbulence instrumentale

» et « la turbulence atmosphérique ». La première est due

à la différence de température entre l'instrument et l'air

ambiant. Celle-ci peut être combattue en mettant l'instrument

en température, c'est à dire en mettant le télescope à l'extérieur

pendant au moins 30 minutes avant de commencer des prises

de vue (ne pas oublier les accessoires et la webcam).

La seconde est beaucoup plus ennuyeuse puisqu'on ne peut

rien faire pour y remédier ! On peut quand même éviter la

proximité des cheminées, des maisons, des terrasses en béton,

et éviter d'observer à travers une fenêtre ouverte. Mais il

restera toujours celle de la haute atmosphère. Et là, il n'y

a qu'à attendre une belle nuit (pour en juger, regardez les

étoiles : si elles scintillent au zénith, ne sortez même pas

! Mais si elles sont parfaitement ponctuelles, même basses

sur l'horizon, attendez-vous à de bonnes conditions). Toutefois

pour juger plus précisément les conditions de turbulence,

il faut observer une étoile fortement grossie. Juste pour

indication (bien évidemment cela dépend des lieux ) : quelques

nuits par mois sont assez peu « turbulentes » et seulement

quelques nuits par an sont sans aucune turbulence !!! Il faut

donc profiter au maximum de ces rares nuits !

Cependant, il faut quand même relativiser. Même si la turbulence

est rarement nulle, lors des nuits de turbulence moyenne à

faible, il y a toujours des trous de turbulence dans lesquels

les mouvements d'air se calment et permettent d'obtenir tout

de même des images détaillées. Comme la webcam filme la planète,

on obtiendra forcément des images dans ces trous, qui seront

de bonne qualité et qu'il faudra sélectionner pour le traitement

: nous verrons tout cela en détail un peu plus loin.

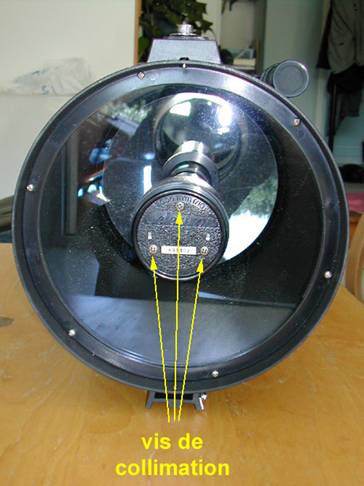

2) La collimation

Voyons maintenant, un point important qui s'adresse qu'aux

possesseurs de télescope : il s'agit de la collimation. Sous

ce nom se cache tout simplement le réglage des miroirs. En

effet, un défaut d'alignement de ces derniers entraîne une

perte de luminosité et de contraste de l'image. Vous l'aurez

compris, pour l'obtention de bons résultats, il s'agit d'une

étape obligatoire avant chaque prise de vue planétaire. Je

vais la détailler rapidement

Il serait souhaitable de refaire la collimation avant chaque

prise de vue et même avant chaque pointage de l'instrument

!!! En réalité, la résolution est souvent plus limitée par

la turbulence que par la collimation. Lorsque la turbulence

est faible la collimation doit être impérativement refaite

avant la prise de vue. Je vais surtout détailler la collimation

des télescopes Schmidt Cassegrain car ce sont les instruments

les plus répandus chez les amateurs, sachant que la collimation d’un

Newton est semblable.

Une petite décollimation transforme votre Schmidt Cassegrain

en un instrument de piètre qualité. La collimation sur ce

genre d'instrument se fait en vissant ou en dévissant les

3 petites vis qui tiennent le miroir secondaire.

Attention, il ne faut jamais que l'une des 3 vis soient serrées

au maximum car une contrainte sur le miroir secondaire apparaîtrait,

de même, il ne faut jamais que l'une des vis soit totalement

libre car alors le miroir aurait du jeu. Dernier point : certains

télescopes comportent une 4° vis, en position centrale sur

le support du miroir secondaire, qui ne doit jamais être touchée

car c'est elle qui maintient le miroir secondaire dans le

télescope : un miroir secondaire qui se détache et vient fracasser

le miroir principal au fond du télescope est une expérience

douloureuse, tant pour le porte-monnaie que pour l'amour-propre

!

La première chose à faire lors de la collimation est d'attendre

la mise en température de l'instrument car la dilatation thermique

fait bouger l'alignement des miroirs. On pointe tout d'abord

une étoile dans le même secteur que la planète à « webcamer

», puis on prend un oculaire de longue focale et on défocalise

fortement l'étoile. On obtient alors l'image ci-dessous :

Image JC Dalouzy

Il faut que le cercle noir (qui représente le miroir secondaire)

soit parfaitement centré par rapport au grand cercle blanc. Ceci

représente la première étape. Il faut ensuite grossir environ 300

fois une étoile et la défocaliser en intra et en extra focale, on

obtient alors une image comme ci-dessous :

Image JC Dalouzy

On voit très bien un point lumineux au centre et des cercles

concentriques centrés sur cette étoile, il faut que l'ensemble

soit parfaitement centré. Si ceci est fait en intra et en

extra focale, la collimation peut être jugée comme acceptable,

c'est la seconde étape.

Mais le mieux, que je recommande de faire, et qui constitue

la troisième et dernière étape, c'est de collimater sur les

disques d'Airy. Ils s'obtiennent en grossissant fortement

une étoile (au moins 1,5 fois le diamètre de votre instrument)

et en faisant une très bonne mise au point sur l'étoile. C'est

une étape délicate qui demande des conditions atmosphériques

très propices. C'est pourquoi la majeure partie du temps,

on s'arrête à l'étape deux.

3) La mise en station

Continuons dans les réglages de l'instrument avant la prise

de vue, car je le répète, ce sont ces réglages qui vous permettront

d'obtenir de bonnes images et qui feront la différence entre

une image de qualité médiocre et une image de bonne qualité.

La mise en station est uniquement destinée aux montures équatoriales,

elle consiste à aligner l'axe polaire de la monture du télescope

vers l'étoile polaire pour permettre un suivi de qualité.

Si en imagerie du ciel profond elle doit être faite de façon

très très rigoureuse (avec la méthode de Bigourdan par exemple)

pour assurer un suivi parfait, en imagerie planétaire et webcam

en particulier, une telle mise en station n'est pas nécessaire.

Un simple alignement vers le pôle, facilité éventuellement

par le viseur polaire de votre télescope s'il en est doté,

suffit amplement.

En effet, s'il est beaucoup plus agréable de ne pas être

obligé de faire constamment des mouvements de rappels pour

garder la planète dans le champ de la webcam, on peut cependant

lui autoriser une petite dérive. Ceci est même conseillé car

les capteurs CCD des webcams possèdent souvent des défauts

ou des poussières, que le déplacement de la planète devant

ce capteur permet d'annuler lors de la phase de retraitement

numérique des images (cf chapître VII).

4) La mise au point

C'est l'action de rendre nette l'image. On emploie également

le terme de focalisation. Pour cela, on va amener le capteur

de la webcam dans le plan focal de l'instrument. La mise au

point doit être la plus parfaite possible. C'est pourquoi,

on la refait souvent entre chaque prise de vue. On peut la

faire de différentes manières : à l'aide du disque de Hartmann,

par FWHM,……

Mais, avec l'habitude, elle se fait directement sur la planète,

en regardant les images brutes sur l'écran de l'ordinateur.

Cette étape est la plus longue, la plus délicate mais c'est

très certainement la plus importante. Il faut donc la soigner.

En conclusion de ce paragraphe V, voici la récapitulation

sous forme de tableau des différentes étapes à soigner plus

ou moins pour l'imagerie webcam de la planète Mars :

| Etapes |

« A soigner » |

| La mise en température |

+ |

| La collimation |

++ |

| La mise au point |

++ |

| La mise en station |

- |

- : Peut être plus ou moins « bâclé »

+ : A soigner

++ : A soigner absolument, étape obligatoire |