|

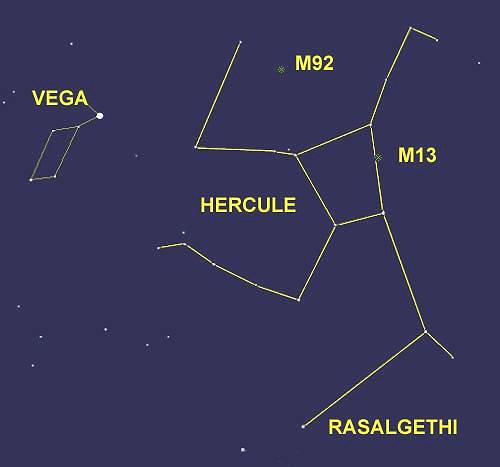

En juillet, on trouve la constellation d'Hercule très haut dans le

ciel, juste à l'Ouest de l'étoile Vega de la Lyre.

On distingue en premier le quadrilatère

qui forme le centre de la constellation d'Hercule. Puis, lorsque

la nuit commence à être bien noire, on voit les "pattes"

qui partent de chacun des 4 angles de ce quadrilatère.

L'une des ces pattes se termine par l'étoile principale

d'Hercule, qui a pour nom Ras Algethi. C'est une étoile géante

rouge dont le diamètre égale 800 fois celui du Soleil. Il s'agit

en fait d'une étoile double dont l'autre composante est également

une géante. Ce couple d'étoiles est très esthétique

au télescope, avec une composante orangée et une composante

émeraude. Autre intérêt de Ras Algethi, il s'agit

d'une étoile variable dont la luminosité varie en

90 jours environ de la magnitude 4 à la magnitude 3.

La constellation d'Hercule fait référence au héros

légendaire de la mythologie : mi-homme, mi-dieu, Hercule

était l'un des nombreux fils illégitimes de Jupiter.

D'où la haine tenace que lui voua toute sa vie Junon, la

femme de Jupiter, qui s'ingénia à pourrir la vie du

malheureux Hercule, notamment en lui infligeant 12 épreuves

toutes plus abracadabrantes les unes que les autres, les fameux

12 travaux où Hercule fut obligé de se farcir toute

une floppée de monstres particulièrement épouvantables,

travaux dont il parvint à s'acquitter au mieux grâce

à sa force colossale. Dans le ciel, la constellation représente

en fait Hercule la tête en bas.

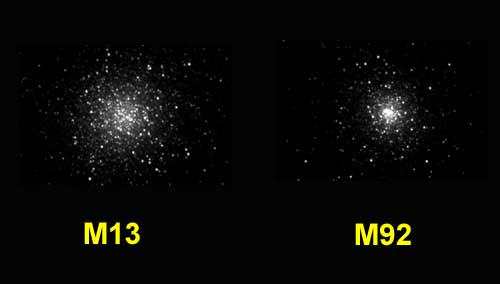

La constellation d'Hercule est célèbre pour contenir

le plus beau de tous les amas globulaires d'étoiles du ciel

boréal : Messier 13. Situé à près de

25000 années-lumière de la Terre, cet amas a été découvert

en 1715 par Edmund Halley, avant que Charles Messier ne l'intègre

à son fameux catalogue en 1764. M13 se trouve juste à la

limite de visibilité de l'oeil et contient un nombre incroyable

d'étoiles, environ 1 million, toutes très âgées

puisque cet amas aurait environ 10 milliards d'années. Déjà,

si vous braquez vos jumelles sur le côté droit du quadrilatère

central de la constellation d'Hercule, vous distinguerez sans peine

le petit disque flou et brillant que dessine M13 dans le ciel. Mais

c'est au télescope que M13 prend toute sa dimension : n'hésitez

pas à forcer le grossissement et vous verrez alors le spectacle

féérique de ces centaines de milliers d'étoiles

agglutinées les unes aux autres.

Hercule compte également un autre amas globulaire, M92, plus petit

et plus concentré que M13. Dans une lunette de 60 mm ou un télescope

de 114 mm, on distingue le petit disque brillant de cet amas globulaire.

Mais il faut un télescope de 200 mm de diamètre pour

parvenir à distinguer les étoiles de cet amas dont

le repérage est un peu plus ardu que celui de M13.

Photo Ph Ledoux - ASCT astronomie

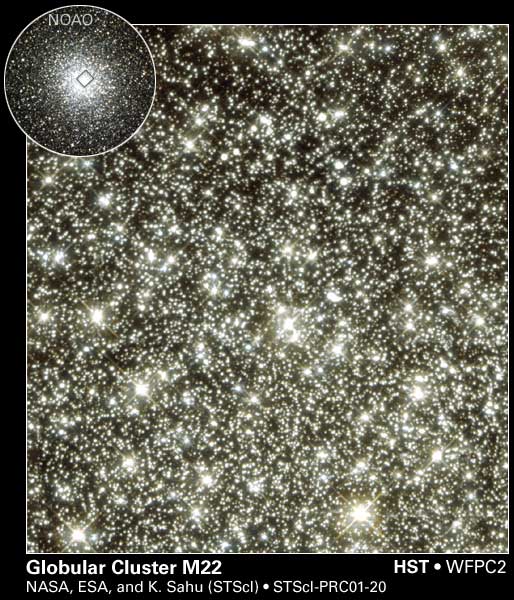

Les amas globulaires sont des structures généralement

très anciennes, contemporaines de la naissance de notre galaxie,

et qui tournent en orbite autour du bulbe central de celle-ci. En

quelque sorte, les amas globulaires d'étoiles sont des satellites

de notre Voie Lactée. Il en va de même pour les autres

galaxies de l'univers qui possèdent, elle aussi, leurs amas

globulaires d'étoiles.

Montage Ph Ledoux - ASCT astronomie

Le télescope spatial Hubble nous a donné une photo

qui permet de mieux imaginer l'aspect qu'aurait le ciel nocturne

si notre Soleil était logé dans l'amas globulaire

M13 :

|