|

Une fois un joli film réalisé avec votre webcam

et votre télescope, se pose la question du traitement numérique

du film afin de passer de l'image de gauche à celle de

droite :

Pour ce faire, nous emploierons le logiciel

Iris, non pas parce qu'il est le plus simple, mais parce qu'il

est le plus gratuit : il suffit de télécharger ce

logiciel extrêmement complet et puissant sur le site Internet

de son créateur, Christian Buil Première opération

: il faut paramétrer le logiciel afin qu'il puisse ranger

dans un même dossier votre film et les images intermédiaires

qu'il va créer. Une fois Iris lancé, cliquez donc

sur le menu Fichier puis sur Réglages.

Vous allez alors choisir le dossier dans lequel Iris sauvegardera

automatiquement ses images, grâce à la boîte

de dialogue ci-dessous et au bouton Chemin

du répertoire de travail que la flèche vous

montre dans le dessin ci-dessous. Par défaut, si vous ne

touchez pas à ce bouton, toutes vos images iront se ranger

dans un dossier appelé Travail, situé sur votre

disque dur dans le répertoire du logiciel Iris.

Ces réglages achevés, vous allez demander à

Iris de convertir le film acquis avec votre webcam en une série

d'images fixes. Cliquez pour se faire sur le menu Fichier

puis sur Conversion AVI.

Une nouvelle boîte de dialogue va alors s'afficher,

dans laquelle vous allez procéder à 3 opérations

successives.

Opération 1 : en cliquant sur le bouton Sélectionner,

vous allez choisir le film que vous souhaiter retraiter. Si vous

avez bien réglé initialement votre logiciel Iris,

vous devriez atterrir par défaut dans le dossier où

vous avez archivé votre film.

Opération 2 : Iris va décomposer chaque

image du film en 3 images de couleur différente : une version

rouge, une version verte et une version bleue. Il faut lui préciser

le nom générique que vous donnez à chaque

canal de couleur. Pour ne pas trop nous casser la tête,

appelons-les respectivement r, v et b. De la sorte, si votre film

comprend 300 images au départ, Iris va créer 300

images rouges appelées r1, r2, r3, ..., r300, puis 300

autres images vertes appelées v1, v2, ..., v300 et enfin

300 images bleues appelées b1, b2, ..., b300. La petite

case en bas et à gauche de la boîte de dialogue Suppression

des rendondances vous permet, si vous la cocher, d'éliminer

toutes les images en double que la webcam a pu générer

: souvent, ces petits engins ont des ratés et s'arrête

de filmer durant quelques dixièmes de secondes; le logiciel

bouche alors les trous en reproduisant à l'identique les

images antérieures.Enfin, si vous travaillez uniquement

sur un film en noir et blanc, il vous suffira de cocher la case

Noir et Blanc de la boîte de dialogue à l'endroit

appelé Type des images exportées,

et de choisir comme nom générique de chaque image

quelque chose du genre nb.

Opération 3 : ces réglages étant

achevés, cliquez sur le bouton Convertir.

Pendant quelques minutes, Iris va tourner pour créer toutes

ses images intermédiaires. Une fois ce processus achevé,

vous aurez sur votre écran la dernière image brute

créée par Iris, ainsi qu'une petite boîte

de dialogue vous indiquant le nombre initial et le nombre final

d'images (dans l'exemple ci-dessous : 150).

Généralement, cette première phase de traitement

demande moins d'une dizaine de minutes pour un film de 300 images.

La conversion du film en images rouges, bleues et vertes étant

achevées, Iris va pouvoir effectuer le retraitement numérique

de toutes les images intermédiaires qu'il vient de créer

: il va toutes les classer, de la plus floue à la plus

nette, les recaler automatiquement si nécessaire afin de

compenser la dérive de la planète qui a pu se produire

pendant que vous la filmiez avec votre webcam. Ceci étant

fait, Iris procédera, toujours automatiquement, à

une addition (=compositage dans le jargon des astronomes) de vos

meilleures images afin de faire ressortir tous les détails

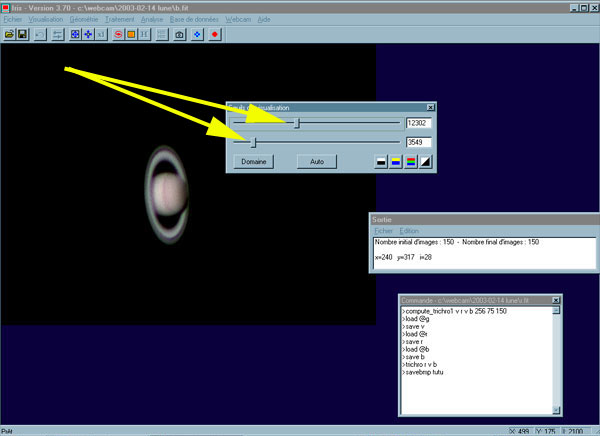

qui y sont contenus. Pour réaliser ce travail, cliquez

sur l'icône de la console de commande

du logiciel Iris (flèche jaune du dessin ci-dessous).

:

Vous verrez ainsi la console s'afficher sur l'écran. Tracez

ensuite un carré autour de votre planète en enfonçant

le bouton gauche de votre souris et ne le relâchez que lorsque

le carré sera tracé.

Maintenant, écrivez dans la console de commande, avec

votre clavier, la formule-magique-qui-tue : >compute_trichro1

v r v b 256 75 150

Traduisons en clair cette phrase mystérieuse tirée

d'un grimoire de Harry Potter : "compute_trichro1" (attention

à bien mettre un tiret-souligné) est la commande

qui va permettre à Iris de trier automatiquement vos images

selon leur degré de netteté, les recaler pour bien

les centrer sur la planète, avant de les additionner.

Le premier "v" signifie que la couche de référence

choisie pour calibrer toutes les images est la couche verte :

c'est en effet dans cette longueur d'onde que le capteur de la

webcam est le plus sensible et c'est donc dans le vert que les

images devraient être les meilleures.

La série de lettres suivante "r v b" est l'ordre

dans lequel Iris devra recomposer les images pour restituer la

photo finale en couleur.

Le chiffre 256 correspond à la taille de l'image finale

: nous aurions aussi bien pu choisir 128, ou 512. Tous les multiples

de 128 marchent aussi bien. Mais plus l'image est grande et plus

le temps de traitement des images sera long.

Le chiffre 75 est le nombre d'images que vous aller demander

à Iris de garder, 150 étant le nombre total d'images

converties à partir du film de la webcam. Choisir le bon

nombre d'images à sélectionner est affaire d'expérience

: si votre film présentait beaucoup d'images floues et

bougées, notamment à cause d'une importante turbulence

de l'atmosphère, il vaut mieux ne garder que les toutes

meilleures images et éliminer toutes les autres. Si par

contre, votre film était de bonne qualité, vous

pouvez essayer de conserver un plus grand nombre d'images afin

d'avoir plus de détails présents sur la photo finale

que vous donnera Iris. En ce cas, écrivez dans la console

de commande quelque chose du genre : compute_trichro1 v r v b

256 100 150.

Voilà, les jeux sont faits, rien ne va plus !!!! Cliquez

sur la touche Entrée du clavier

de votre ordinateur pour qu'Iris se mette au travail et exécute

toutes les taches que vous venez de lui commander : attention,

celà peut prendre pas mal de temps. Avec un Pentium III

1 Ghz, extraire les 200 meilleures images sur un film de 300 demande

environ 40 mn. Allez donc prendre un petit café, ou bien

allez dehors regarder les étoiles : pendant tout ce temps,

l'écran de votre ordinateur va afficher des tas d'images

au pas de course. Lorsqu'il aura fini ses calculs, vous verrez

s'afficher une chouette image, encore un peu floue, de votre planète.

Il ne reste plus qu'à fignoler à la main cette

image. Vous vous souvenez qu'Iris travaille en décomposant

chaque image en 3 versions de couleurs différentes : rouge,

verte et bleue. Le but de la suite des opérations va consister

à retravailler chacune de ses composantes afin d'obtenir

les images les plus riches de détails, avant de reconstruire

une image finale en couleurs. Vous souvenez également qu'avec

une webcam, les meilleures images sont les vertesCommençez

donc par ouvrir l'image finale verte que vient de vous donner

Iris : dans la console de commande, tapez >load

@g ("g" comme green = vert en anglais, car Iris

a un gros succès aux USA et le logiciel a été

adapté à leurs us et coutumes).

Plusieurs traitements numériques extrêmement puissants

sont à votre disposition dans Iris. L'un des plus balèzes

est la fonction ondelette, que vous

allez lancer en cliquant sur le menu Traitement.

Cette fonction redoutablement efficace va décomposer votre

image verte en 5 couches, de niveau de détail différents.

La règle du jeu va consister pour vous à affecter

un coefficient à chacun de ces niveaux afin de majorer

le poids des meilleurs niveaux dans l'image finale. Vous pouvez

tester toutes les combinaisons possibles et imaginables en les

affichant à l'écran par un simple click sur le bouton

Appliquer (flèche 1). Une

fois que votre image vous semble satisfaisante, validez votre

ondelette en cliquant sur OK (flèche

2). Généralement, vous obtiendrez les meilleurs

résultats avec des coefficients de 2 ou 3 appliqués

aux niveaux 2 et 3. Si votre image est vraiment excellente, vous

pouvez tenter une deuxième ondelette.

Une autre fonction très puissante fournie par Iris, est

la fonction Masque flou, que vous

trouverez dans le menu Traitement.

Le masque flou permet d'accentuer les contours des détails

de votre image et donc de les faire mieux ressortir sur l'image

finale. A vous de régler au mieux les différents

paramètres du masque flou avant de cliquer sur OK

Si le résultat du masque flou ne vous convient pas, vous

pouvez facilement l'annuler et ramener l'image à son état

antérieur en cliquant sur l'icône Undo,

comme vous le montre la flèche du dessin ci-dessous

Une fois tout ce petit bazar accompli, vous devriez avoir une

image considérablement améliorée par rapport

à l'image de départ. Vous allez la sauver grâce

à la console de commande, en y écrivant >save

v (la lettre "v" signifiant qu'il s'agit de l'image

verte finale qu'Iris devra réutiliser pour recomposer l'image

définitive en couleurs). Enfin, recommencez la même

manipulation pour les deux autres couches de couleur : écrivez

d'abord dans la console >load @b

pour appeler l'image compositée bleue, refaites-lui le

coup de l'ondelette et du masque flou, avant de la sauvegarder

en écrivant dans la console >save

b. Puis même processus pour l'image rouge que vous

sauvegarderez par >save r. Un

point important : pour éviter de déséquilibrer

les couleurs de l'image finale, vous devez appliquer exactement

les mêmes coefficients d'ondelette et de masque flou à

chacune des 3 images de couleur @g, @b, @r. Une fois vos 3 images

de couleur retraitées, il ne vous reste plus qu'à

demander à Iris de les réassembler pour former l'image

finale, au moyen de la commande >trichro

r v b.

Ultime réglage : la palette "Seuils

de visualisation" que nous n'avions pas employée

jusqu'à présent, va vous permettre de bien régler

le contraste et la luminosité de votre image en agissant

sur ses deux curseurs.

Voilivoilavoilou : vous venez de vous construire une image absolument

nickel-chrome de Saturne. Pour ne pas perdre le fruits de ces

longues minutes de labeur, sauvegardez votre image dans la console

de commande, par exemple au format bmp afin de pouvoir la réemployer

dans des logiciels non astronomiques. Pour ce faire, il vous suffit

d'écrire dans la console de commande d'Iris la phrase >savebmp

nom où "nom" est l'appelation que vous

avez choisi pour désigner votre oeuvre d'art. Dans l'exemple

ci-dessous, l'image finale a été appelée

tutu.

Une dernière chose avant de refermer l'ordinateur : faites

le ménage. Ouvrez avec l'explorateur Windows le dossier

que vous aviez choisi lors des paramétrages d'Iris comme

dossier de référence pour ranger votre travail :

enfer et damnation ! Il est gavé de centaines de fichiers

intermédiaires de travail créés par Iris

tout au long du retraitement de votre film. Vous pouvez en trouver

pour plus d'un Giga-octet ... détruisez-les, exception

faite, évidemment, de votre image finale (ici tutu.bmp)

et éventuellement de vos images brutes de couleur @g, @b,

@r ainsi que de vos images de couleur retraitées v, b,

r, au cas où vous souhaiteriez les retravailler tranquillement

un autre jour, sans être obligés de reconvertir à

nouveau votre film et de refaire à zéro toute l'opération

"compute_trichro1".Et n'oubliez pas de vider la corbeille

de Windows de tout le fatras que vous venez de détruire

si vous voulez regagner de la place sur le disque dur de votre

ordinateur ...

Bien sûr, vous n'avez aujourd'hui exploré qu'une

infime partie des immenses possibilités du logiciel Iris.

Mais à chaque jour suffit sa peine ... pour l'instant,

goûtez donc pleinement le fruit de votre labeur :

ASCT-astronomie : La première image réalisée

par F Bucaille et S Delamare

|