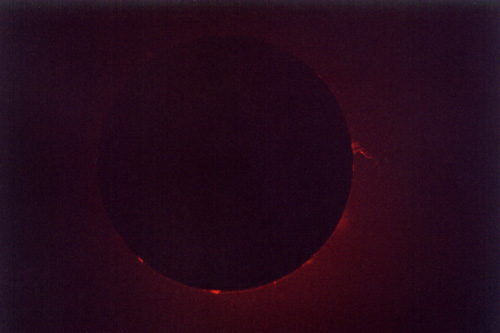

Toutes ces photographies ont été prises le 20 juillet

2000, au foyer du coronographe de 110 mm de l'observatoire du Centre

d'Astronomie du BRIançonnais (CABRI), grâce à

un boîtier photographique Canon EOS 50, muni d'un déclencheur

souple et d'une pellicule Fujicolor Superia Reala 100 ISO.

Photo n°1 : 08 h 40 TU, pose de 1/90 seconde.

Photo n°2 : 08 h 42 TU, pose de 1/60 seconde.

Photo n°3 : 08 h 44 TU, pose de 1/45 seconde.

Photo n°4 : 08 h 46 TU, pose de 1/30 seconde.

Photo n°5 : 08 h 48 TU, pose de 1/30 seconde.

Pphoto n°6 : 09 h 00 TU, pose de 1/45 seconde.

Ah là, ce n'est pas une de nos photos mais une image

de la même protubérance solaire prise par le satellite

SOHO.

Cette énorme protubérance est très représentative

d'une forme particulière de protubérance solaire,

appelée "quiescente". Cette protubérance particulière

est créée par une boucle magnétique d'un rayon

tellement grand que cette "canalisation" magnétique sort

très largement de la zone de frontière entre la partie

basse de l'atmosphère du Soleil (= la chromosphère)

et le reste de cette atmosphère (= la couronne), au point

de ne faire apparaître qu'une partie de la boucle sous la

forme d'un pilier. Cet aspect la fait ressembler à une éruption

qui jaillirait du Soleil. Mais il ne s'agit pas d'une éruption

réelle, qui met en jeu d'autres mécanismes.Cei qui

reste encore à découvrir est le mécanisme exact

de "l'emprisonnement", de la "canalisation" de la matière

solaire dans ces boucles magnétiques. Deux hypothèses

sont en concurrence.La première hypothèse voudrait

que le champ magnétique du Soleil canalise la matière

de la chromosphère en la tirant vers les couches inférieures,

plus froides, de la basse couronne. Le champ magnétique isole

alors ce courant de matière de l'environnement de la zone

froide sur le fond de laquelle il apparaît contrasté.

Deuxième hypothèse : le champ magnétique ionise

l'hydrogène moléculaire de la zone froide de la couronne,

en lui donnant les mêmes propriétés que celui

de la zone chromosphérique immédiatement en-dessous

(émission dans la raie H-alpha de l'hydrogène), ce

qui le fait apparaître par contraste avec celui qui n'est

pas soumis à l'action du champ magnétique et qui n'est

donc pas ionisé. Dans la première hypothèse,

il y a un mouvement de matière; dans la seconde, il n'y a

qu'une modification du rayonnement de la matière par ionisation.

Les spécialistes ne sont encore sûrs de rien : mais

le plus probable en l'état actuel de nos connaissances est

que les deux phénomènes coexistent et se combinent.

|