Un énorme groupe de taches a traversé le Soleil durant

la deuxième quinzaine du mois de juillet 2004. Les astronomes l'ont

référencé sous le nom de "groupe AR 10652".

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie

Ce groupe de taches a mesuré jusqu'à plus de 172 000 km

de long, soit 13,5 fois le diamètre de la Terre !!!

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie

Le groupe de taches AR 10652 a même été visible à

l'oeil nu, avec des lunettes d'éclipse, durant plusieurs

jours :

Les taches solaire sont en fait des zones de la surface du Soleil plus

sombres car plus froides (3500° contre 5500° pour le reste de

la surface du Soleil). Au fil des jours, les taches apparaissent, se fragmentent,

fusionnent, disparaissent, leur durée de vie étant de quelques

semaines. Les deux images ci-dessous montrent bien l'évolution

du groupe AR 10652 en l'espace de 24 heures.

Photos Ph Ledoux / ASCT-astronomie

Observées à l'oeil nu il y a 2 000 ans par les Chinois, Galilée

fut le premier européen à observer, en 1610, la présence

de ces taches à la surface de notre étoile. En suivant leur

déplacement jour après jour, Galilée en a déduit que la rotation

du Soleil, à l'équateur, s'effectuait en 27 jours, et qu'elle était plus

lente vers les pôles. Si votre connexion ne rame pas trop, cliquez sur

l'image ci-dessous afin de télécharger l'animation (900

Ko) montrant la rotation du Soleil emportant le groupe AR 10652 entre

le 16 et le 31 juillet 2004.

Images SOHO / NASA / ESA

Puis les observations de taches se raréfièrent durant la

période 1645-1715. Cette période correspond au "petit

âge glaciaire" qui balaya l'Europe de façon inhabituelle

: la Tamise et la Seine gelèrent, les hivers furent anormalement

froids, les récoltes furent catastrophiques attisant encore un

peu plus la colère populaire qu'avaient déjà suscitées

les guerres et les fêtes somptueuses de la royauté.

L'observation systématique et quotidienne de l'activité

des taches solaires démarra en 1749 à l'observatoire de

Zurich. Depuis, le Soleil est régulièrement observé

à la loupe : observatoires terrestres (Thémis au Iles Canaries,

Pic du Midi, Paris-Meudon) et spatiaux (satellite Soho). Le nombre de

taches relevé mensuellement suit un cycle d'activité de

11 ans : au moment du maximum d'activité, plusieurs dizaines de

taches sont visibles tous les jours. A l'inverse, au minimum, il arrive

qu'il n'y en ait aucune pendant plusieurs jours d'affilée. Le prochain

maximum devrait avoir lieu en 2011.

Les taches les plus importantes comportent une zone centrale très

sombre, entourée d'une pénombre plus claire, de structure

filamenteuse.

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie

Les télescopes professionnels montrent bien cet aspect filamenteux,

qui correspond à des flux de matière gazeuses

brûlante circulant entre le centre de la tache et le

reste de la surface du Soleil :

Photo Vacuum Tower Telescope - Académie Royale des Sciences de

Suède

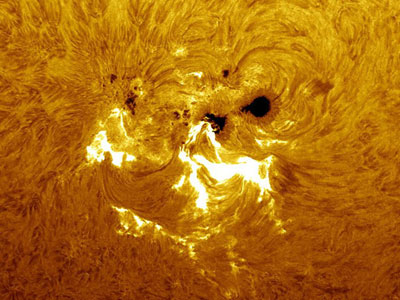

Les taches sont fréquement entourées de zones d'hyperactivité

du Soleil, qui ont un aspect plus brillant que le reste de la surface

de ce dernier. Ces zones brillantes sont appelées "facules".

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie

Les facules du groupe de taches AR 10652 vues le 25 juillet 2004 dans

la longueur d'onde de l'hydrogène H-alpha :

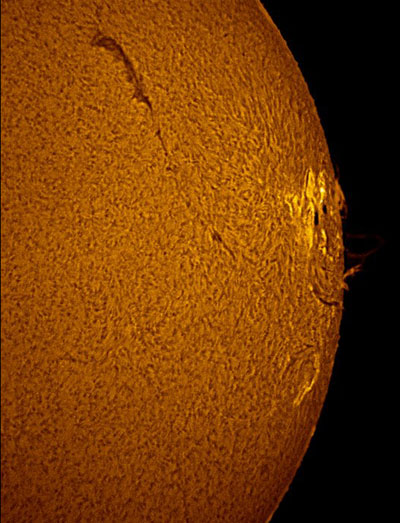

Les facules du groupe de taches AR 10652 vues le 28 juillet

dans la longueur d'onde de l'hydrogène H-alpha :

Les facules sont des zones d'intense activité du Soleil, où

les lignes du gigantesque champ magnétique du Soleil

viennent crever la surface de notre étoile, emportant

avec elles des jets de gaz brûlants, appelés

"protubérances" par les astronomes. Ce fut

le cas du groupe de taches AR10652 qui a généré

la naissance d'une énorme protubérance le 31

juillet dernier, au moment où la rotation du Soleil

allait faire disparaître la tache à nos yeux.

Parfois, ces jets sont tellement intenses que les astronomes parlent

"d' éruption solaire". Cliquez sur l'image

ci-dessous pour télécharger le film (248 Ko)

d'une éruption vue par le satellite SOHO.

Photo TRACE / SOHO / NASA / ESA

Il arrive que ces éruptions de matière traversent l'espace

pour parvenir jusqu'à la Terre où elles déclenchent

des orages magnétiques responsables d'aurores boréales.

Ce fut le cas du groupe de taches AR 10652, dans la nuit du

24 et 25 juillet 2004.

Enfin, le 31 juillet 2004, la tache AR 10652 disparaissait de notre champ

de vision, emportée par la rotation du Soleil de l'autre

côté de celui-ci.

Photo Ph Ledoux / ASCT-astronomie

|