| |

Ptolémée et le Géocentrisme

|

| |

|

La discipline toute particulière qu'est l'astronomie, inspira de

nombreuses civilisations, à commencer par les Babyloniens au IIIème

millénaire avant notre ère, pour qui les cieux restaient le reflet

de la destinée des hommes.

Il fallut attendre l'avènement des Grecs et de leurs différentes

écoles telles que celles de Platon, d'Aristote et d'Alexandrie dont

faisait partie Ptolémée, pour qu'apparaissent les premières tentatives

d'explication rationnelle du mouvement des astres.

Avec son livre «l'Almageste» et ses différentes mesures très précises

Ptolémée donna une bouffée d'oxygène à l'astronomie.

|

| |

|

|

| |

|

|

I)

Retour historique sur l'astronomie I)

Retour historique sur l'astronomie

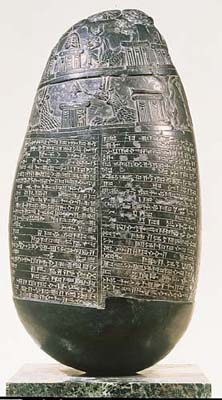

Le cosmos qui fait un toit à la Terre a attiré naturellement la

curiosité de l'être humain dès que celui-ci a été capable d'une

réflexion soutenue. L'importance des mythes relatifs au ciel, aux

astres, aux planètes, au Soleil et à la Lune dans les religions

antiques et primitives témoigne de la place de choix qu'occupait

le monde des phénomènes célestes. Les premières traces écrites de

cet intérêt des hommes pour l'astronomie remonte aux Babyloniens

(ou Chaldéens), établis au confluent du Tigre et de l'Euphrate :

ils nous ont légué de nombreuses tablettes couvertes d'inscriptions

cunéiformes aujourd'hui déchiffrées.

Ils étudièrent avec soin le mouvement des astres, dès le III ème

millénaire avant JC, ils multiplièrent les observations et s'aperçurent

très tôt que les planètes, le Soleil, la Lune parcourent sensiblement

la même région du ciel : l'écliptique.

Ils groupèrent les étoiles en constellations et ils établirent un

calendrier fondé sur les phases de la Lune. Ils s'attachèrent à

prédire soigneusement les éclipses de Lune et de Soleil, événements

très redoutés à cette époque.

Prédire l'avenir des hommes et de leurs destinées a permis à l'astronomie

chaldéenne d'atteindre un niveau remarquable : ils croyaient

que la destinée était inscrite dans les cieux et les étoiles; d'ailleurs

l'observation des astres était réservée aux prêtres, fonctionnaires

chargés d'annoncer d'après l'examen du ciel les événements intéressant

l'Etat.

Il fallut attendre le VI ème siècle avant notre ère l'apport des

Grecs et donc de Ptolémée pour que s'instaure progressivement une

rationalité scientifique écartant magie, astrologie et surnaturel

de l'interprétation des phénomènes célestes.

|

|

|

II) la vie de Ptolémée

(Ptolémée)

Ptolémée Claude, un astronome, géographe et mathématicien grec

qui faisait partie de l'école d'Alexandrie. En dépit de son influence

dans l'histoire de l'astronomie, on sait très peu de choses sur

sa vie, il ne nous est parvenu aucune biographie. Où il naquit,

où il mourut reste un mystère. Il est probablement né dans la ville

grecque de Ptolémaïs d'Hermias dans la province de Thébaïde en Haute

Egypte, qui à cette époque appartenait à la Grèce, en l'an 90 ou

100. Il a résidé pendant un long moment à Canope à l'embouchure

ouest du Nil où il mourut en 170 ou 180 après JC sans aucune certitude.

Mais son prénom Claude permet de penser aussi qu'il était peut-être

citoyen romain. (Ptolémée)

Ptolémée Claude, un astronome, géographe et mathématicien grec

qui faisait partie de l'école d'Alexandrie. En dépit de son influence

dans l'histoire de l'astronomie, on sait très peu de choses sur

sa vie, il ne nous est parvenu aucune biographie. Où il naquit,

où il mourut reste un mystère. Il est probablement né dans la ville

grecque de Ptolémaïs d'Hermias dans la province de Thébaïde en Haute

Egypte, qui à cette époque appartenait à la Grèce, en l'an 90 ou

100. Il a résidé pendant un long moment à Canope à l'embouchure

ouest du Nil où il mourut en 170 ou 180 après JC sans aucune certitude.

Mais son prénom Claude permet de penser aussi qu'il était peut-être

citoyen romain.

|

| |

III) Les conceptions de Ptolémée sur le monde

et l'univers, son système géocentrique

Son

œuvre très étendue reste aujourd'hui connue surtout en géographie

et en astronomie. Son livre «l'Almageste» est une vaste compilation

des connaissances astronomiques et géographiques des Anciens. Ptolémée

imaginait en particulier qu'une grande terre inconnue limitait l'océan

indien vers les hautes latitudes et joignait l'Afrique à l'Asie

orientale. Cette conception d'un immense continent austral sera

conservée jusqu'à la Renaissance. D'ailleurs Mercator,

mathématicien et géographe flamand, né à Rupelmonde en 1512 et mort

à Duisburg en 1594, le portera sur sa carte et il sera vite le principal

objectif de la découverte du monde après la reconnaissance de l'Amérique.

(Mercator) Son

œuvre très étendue reste aujourd'hui connue surtout en géographie

et en astronomie. Son livre «l'Almageste» est une vaste compilation

des connaissances astronomiques et géographiques des Anciens. Ptolémée

imaginait en particulier qu'une grande terre inconnue limitait l'océan

indien vers les hautes latitudes et joignait l'Afrique à l'Asie

orientale. Cette conception d'un immense continent austral sera

conservée jusqu'à la Renaissance. D'ailleurs Mercator,

mathématicien et géographe flamand, né à Rupelmonde en 1512 et mort

à Duisburg en 1594, le portera sur sa carte et il sera vite le principal

objectif de la découverte du monde après la reconnaissance de l'Amérique.

(Mercator)

(Copernic) Ptolémée imaginait aussi que la Terre était fixe au centre

de l'Univers et développa un système cosmologique ingénieux (dont

on sait aujourd'hui qu'il est cependant faux) apte à rendre compte

des mouvements astronomiques observés à son époque : le géocentrisme.

C'est à partir de son ouvrage le plus célèbre «l'Almageste» que

l'on trouve les principes qui furent à la base de cette astronomie

antique. Ce modèle de l'univers s'imposa jusqu'à la Renaissance,

où Copernic le récusa pour essayer de proposer un nouveau

système, l'héliocentrisme, où c'est le Soleil qui est au centre

de l'univers au lieu de la Terre.

|

| |

IV) Le système géocentrique de Ptolémée

Le système géocentrique

En

fait, Ptolémée n'a fait que reprendre et systématiser des conceptions

géocentriques antérieures à Aristarque car ce dernier (né à Samos

en -310 et mort en -230) supposait à juste titre, 18 siècles avant

Copernic, que la Terre tournait sur elle-même et autour du Soleil,

mais ses idées furent rejetées comme impures. En

fait, Ptolémée n'a fait que reprendre et systématiser des conceptions

géocentriques antérieures à Aristarque car ce dernier (né à Samos

en -310 et mort en -230) supposait à juste titre, 18 siècles avant

Copernic, que la Terre tournait sur elle-même et autour du Soleil,

mais ses idées furent rejetées comme impures.

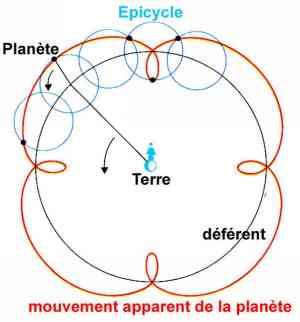

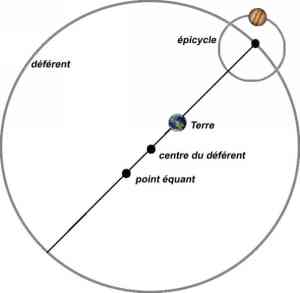

Le système géocentrique de Ptolémée partait du principe que le

cercle (une figure parfaite et divine) est le fondement de l'univers.

La Terre est donc une sphère entourée d'une série de sphères de

cristal concentriques, portant les différentes planètes et d’une

sphère extérieure contenant les étoiles. Toutes ces sphères se meuvent

à une vitesse constante. Chaque planète comme la Terre a une orbite

circulaire autour d'un centre situé dans la sphère des planètes

mais soumis lui-même à un mouvement circulaire appelé déférent.

Ptolémée expliquait les saisons par des variations de la proximité

du Soleil, l'orbite de celui-ci étant supporté par un épicycle dont

le centre était entraîné le long de l'écliptique.

Mais ce système ne permettait pas d'expliquer totalement ni les

mouvements de la Lune ni les mouvements des planètes dans le ciel.

Ignorant que les orbites de ces astres ne sont pas des cercles mais

des ellipses, Ptolémée va réaménager son système d'épicycles pour

essayer de le faire coïncider avec les phénomènes observés dans

le ciel. Il va en particulier imaginer que les orbites des planètes

forment des épicycles dont le centre est entraîné le long d'un cercle

qu'il appelle déférent dont la particularité est que la Terre n'en

est pas le centre : la Terre est un peu excentrée par rapport au

centre du cercle déférent. A la position de la Terre correspond

un point symétrique, appelé le point équant.

Pour

calculer la taille de ses épicycles et ses déférents, Ptolémée utilisera,

pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technique

du calcul par approximations successives à partir des positions

des planètes dans le ciel au moment de leur opposition. La règle

du jeu est assez simple : après avoir éliminé les données douteuses

car trop imprécises, Ptolémée prenait ces données par trois afin

de calculer les paramètres du cercle déférent, du point équant et

de l'épicycle de chaque planète. Puis il reprenait un second paquet

de 3 données, recommençait ses calculs, afin d'obtenir de nouveaux

paramètres pour sa planète. Puis même manipulation avec un troisième

paquet de données, Ptolémée écartant alors les paramètres qui divergeaient

de manière trop importante. De proche en proche, Ptolémée finissait

par ne garder que les paramètres les plus proches de la moyenne

qui devenaient ainsi les paramètres de référence de la planète.

Bien évidemment, cette méthode était totalement tributaire de la

précision des mesures des positions des planètes dans le ciel. Pour

calculer la taille de ses épicycles et ses déférents, Ptolémée utilisera,

pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technique

du calcul par approximations successives à partir des positions

des planètes dans le ciel au moment de leur opposition. La règle

du jeu est assez simple : après avoir éliminé les données douteuses

car trop imprécises, Ptolémée prenait ces données par trois afin

de calculer les paramètres du cercle déférent, du point équant et

de l'épicycle de chaque planète. Puis il reprenait un second paquet

de 3 données, recommençait ses calculs, afin d'obtenir de nouveaux

paramètres pour sa planète. Puis même manipulation avec un troisième

paquet de données, Ptolémée écartant alors les paramètres qui divergeaient

de manière trop importante. De proche en proche, Ptolémée finissait

par ne garder que les paramètres les plus proches de la moyenne

qui devenaient ainsi les paramètres de référence de la planète.

Bien évidemment, cette méthode était totalement tributaire de la

précision des mesures des positions des planètes dans le ciel.

Et malgré cette précision, les acrobaties sophistiquées du modèle

de Ptolémée ne parvinrent jamais à expliquer tout à fait les mouvements

des planètes ni à garantir leur prévision. C'est pourquoi l'univers

géocentrique de Ptolémée finit par être remis en cause, par Copernic

tout d'abord, qui émit l'hypothèse selon laquelle c'est le Soleil

qui est au centre du système solaire, suivi par Galilée puis par

Képler qui eût l'intuition géniale que les orbites des planètes

n'étaient pas des cercles mais des ellipses et qui réussit, à partir

de cette découverte, à calculer enfin avec exactitude les mouvements

réels des planètes.

|

| |

V) L'almageste et autres découvertes et inventions.

Jusqu'à la fin de l'Antiquité, l'ouvrage majeur de Ptolémée, «l'Almageste»

fut appelé le «Mégiste syntaxis» en opposition à une autre œuvre

mineure. Les Arabes ont transformé le titre en «Al-Majisti» qui

fut traduit en latin par les moines du Moyen-Age sous le nom de

«Almagistum».

L'Almageste

est un traité qui comporte plusieurs livres, au nombre de 13. Les

2 premiers sont consacrés aux bases philosophiques et scientifiques

sur lesquelles reposent toutes les autres théories de Ptolémée

: en particulier on y découvre une conception de l'univers entièrement

mathématique. Ptolémée y expose aussi la trigonométrie avec sa première

fonction jusqu’alors unique dite « corde » utilisée

à la place du sinus moderne. L'Almageste

est un traité qui comporte plusieurs livres, au nombre de 13. Les

2 premiers sont consacrés aux bases philosophiques et scientifiques

sur lesquelles reposent toutes les autres théories de Ptolémée

: en particulier on y découvre une conception de l'univers entièrement

mathématique. Ptolémée y expose aussi la trigonométrie avec sa première

fonction jusqu’alors unique dite « corde » utilisée

à la place du sinus moderne.

La Terre est rigoureusement immobile, et se trouve au centre du

système de Ptolémée. Ses dimensions sont négligeables par rapport

à l'extension de l'univers. Il y a 2 cercles de références fondamentaux :

l'équateur et écliptique, qui se coupent selon un angle valant

11/83 ème de la circonférence, comme l'avait déjà calculé Erathostène

et Hipparque. Le jeu de ces 2 cercles est la structure cardinale

de l'astronomie ancienne. Ptolémée affirme dans ce livre que le

mouvement de la sphère stellaire le long de l'équateur entraîne

toutes les sphères planétaires qui cependant courent à l'oblique

le long de l'écliptique.

Dans le second livre consacré au Soleil, Ptolémée propose de trancher

entre un mouvement excentrique (trajectoires circulaires dont le

centre bien que proche de la Terre ne coïncide pas avec celui-ci)

et mouvement épicycloïdal (la trajectoire de la planète est la résultante

de son mouvement circulaire uniforme autour d'un centre qui lui-même

se déplace autour de la Terre). En mesurant la durée des saisons

il trouva la même position du Soleil qu'Hipparque : une fois

de plus les 2 mouvements apparaissaient équivalents. Il opta en

définitive pour le mouvement excentrique car il ne nécessitait qu'une

seule étape de calcul au lieu de deux.

Il n'en est pas de même pour la Lune traitée dans les 4ème,

5ème, 6ème et 7ème livres, dans

la mesure où son apogée migre le long de l'orbite autour de la Terre.

Il a été contraint d’adopter un système d'épicycles dont le

déférent est excentrique (donc non centré sur la Terre). Même si

le modèle n’est pas adapté aux quadratures (le 1er

et dernier quartier de la lune) il décrit tout de même très bien

les éclipses.

Les 8ème et 9ème livres traitent des étoiles

et comprennent le plus ancien catalogue d'étoiles parvenu jusqu'à

nous : une liste majestueuse de près de 1022 objets réunis

en 48 constellations (12 pour le zodiaque, 21 dans l'hémisphère

boréal et 15 dans l'hémisphère austral). Leurs positions sont mesurées

avec une précision de 1/6 de degré près, et pour la première fois

la magnitude des étoiles est subdivisée en 6 classes : la ou

les 1ères étoiles qui apparaissaient à la nuit tombante

étaient classées comme de magnitude 1, puis les étoiles qui apparaissaient

en second étaient classées de magnitude 2, etc... Ce catalogue date

de 137 après JC.

Les

5 livres suivants concernent les planètes. Pour des cas aussi simples

que Mercure et Vénus, Ptolémée prend des épicycles autour de la

position du Soleil, leurs dimensions sont facilement calculées par

les mesures angulaires de leurs élongations respectives. Les

5 livres suivants concernent les planètes. Pour des cas aussi simples

que Mercure et Vénus, Ptolémée prend des épicycles autour de la

position du Soleil, leurs dimensions sont facilement calculées par

les mesures angulaires de leurs élongations respectives.

Pour les autres, les choses se gâtent à cause de leurs mouvements

en partie rétrogrades comme Mars par exemple.

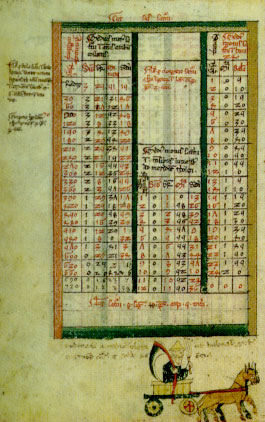

Dans les 2 derniers livres, Ptolémée met en tableau les arcs, les

orbites planétaires, les instants d'inversions du mouvement des

planètes et les valeurs de la latitude écliptique.

Il conclut son œuvre avec le problème du lever et coucher

héliaque des planètes (se dit du lever d'un astre qui a lieu peu

avant celui du Soleil, et le coucher d'un astre peu de temps après

celui du Soleil) des données d'un intérêt fondamental pour les prévisions

astrologiques, ce sur quoi on appuyait généreusement les observations

astronomiques et les récits cosmogoniques.

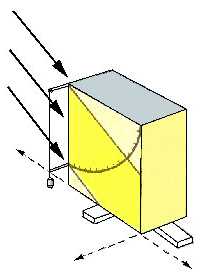

D'autres titres de livres sont attribués à Ptolémée, avec plus

ou moins de certitude, notamment «l'Analemme». Il a également travaillé

sur l'optique, notamment sur la réflexion et la réfraction de la

lumière, car les Grecs connaissaient le pouvoir grossissant du verre

et sa capacité à concentrer les rayons du Soleil.

L'autre livre très célèbre de Ptolémée est sa «géographie»,

d'une remarquable précision pour l'époque; dans cet ouvrage, le savant

compile toutes les sources connues à son époque pour réaliser une

représentation du monde antique.

Ptolémée a inventé des instruments tels que l'astrolabe (instrument

permettant d'obtenir pour une latitude donnée une représentation

plane simplifiée du ciel à une date quelconque), ainsi que des planisphères

et des globes célestes.

L'astrolabe

Instrument inventé par Ptolémée pour mesurer la

hauteur du Soleil,

au moyen de l'ombre projetée par une baguette, d'un fil à plomb

et d'une échelle graduée.

|

| |

VI) L'école d'Alexandrie.

Pendant

des centaines d'’années et ceci bien après la mort de Ptolémée,

les philosophes et les astronomes ont rivalisé d'ardeur pour tenter

de donner une explication et une description correctes de l'univers.

Certes leur cosmologie restait très arbitraire mais contrairement

à leurs prédécesseurs, ils ne s'en tiendront pas à de simples constatations,

ils s'efforceront de comprendre du mieux qu'ils pouvaient le mouvement

des astres, s'interrogeant sans cesse sur la distance des corps

célestes et cherchant à déterminer les dimensions de la Terre, de

la Lune et du Soleil. Pour ceci les différents philosophes, mathématiciens

et astronomes ont fondé des écoles, comme Thalès (né à

Millet en -636, et mort en -546), Pythagore (né en -585 à Samos

et mort en -500), et ainsi de suite bien au-delà de la mort de Ptolémée. Pendant

des centaines d'’années et ceci bien après la mort de Ptolémée,

les philosophes et les astronomes ont rivalisé d'ardeur pour tenter

de donner une explication et une description correctes de l'univers.

Certes leur cosmologie restait très arbitraire mais contrairement

à leurs prédécesseurs, ils ne s'en tiendront pas à de simples constatations,

ils s'efforceront de comprendre du mieux qu'ils pouvaient le mouvement

des astres, s'interrogeant sans cesse sur la distance des corps

célestes et cherchant à déterminer les dimensions de la Terre, de

la Lune et du Soleil. Pour ceci les différents philosophes, mathématiciens

et astronomes ont fondé des écoles, comme Thalès (né à

Millet en -636, et mort en -546), Pythagore (né en -585 à Samos

et mort en -500), et ainsi de suite bien au-delà de la mort de Ptolémée.

Nous parlerons plus précisément de l'école d'Alexandrie dont faisait

partie Ptolémée.

A la suite des conquêtes d'Alexandre Le Grand, la culture et la

langue grecques pénètrent très largement en orient, et l'activité

scientifique se concentre dans le sud du bassin Méditerranéen et

tout particulièrement à Alexandrie. L'astronomie va durant cette

période connaître un développement remarquable grâce à l'application

combinée des mathématiques, de la mécanique, et de la technique.

Le premier représentant de l'école d'Alexandrie est Euclide

( né vers 300 av JC ).

(Euclide)

Il inventa le plan euclidien, la théorie des nombres irrationnels,

les éléments, les axiomes, le postulat, Euclide fut le synonyme

de perfection. (Euclide)

Il inventa le plan euclidien, la théorie des nombres irrationnels,

les éléments, les axiomes, le postulat, Euclide fut le synonyme

de perfection.

Citons aussi Aristarque de Samos dont l’activité scientifique

se situe aux alentours de 280 avant JC. Sa découverte essentielle

fut d'être arrivé à mesurer le temps que met le disque lunaire à

traverser l'ombre de la Terre lors d'une éclipse totale de Lune,

grâce à quoi il parviendra à évaluer le rapport du rayon lunaire

au rayon terrestre (à peu près 1/3). Avec une méthode de trigonométrie

il essayera de comparer les distances de la Lune et du Soleil mais

sans grand succès. Par contre il concevra quelques 17 siècles avant

Copernic un système héliocentrique mais sa découverte n'eut aucun

écho et fut tout simplement étouffée par la théorie géocentrique.

Aristarque partagea sa place avec Archimède né en -287

à Syracuse et mort en -212, il fut le plus grand génie de ce temps.

La

compétence d'Archimède fut universelle : calcul du volume d'un

cylindre, de la sphère, calcul d'une valeur approchée, étude du

système de levier, la fameuse vis sans fin, la découverte du principe

d'Archimède (tout corps plongé dans un liquide ou un gaz, reçoit

une poussée vers le haut et qui est égale au poids du volume de

liquide déplacé). Il fit même construire des machines de guerre.

Avec ses inventions et ses découvertes il allie l'extrême rigueur

au souci d'une application pratique. (Archimède) La

compétence d'Archimède fut universelle : calcul du volume d'un

cylindre, de la sphère, calcul d'une valeur approchée, étude du

système de levier, la fameuse vis sans fin, la découverte du principe

d'Archimède (tout corps plongé dans un liquide ou un gaz, reçoit

une poussée vers le haut et qui est égale au poids du volume de

liquide déplacé). Il fit même construire des machines de guerre.

Avec ses inventions et ses découvertes il allie l'extrême rigueur

au souci d'une application pratique. (Archimède)

(Eratosthène)

A la même époque le géodésien Erathostène, né en -284 à Cyrène et

mort en -192, mesure la longueur de la circonférence terrestre.

Et sa découverte procédant d'une méthode juste (le principe des

gnomons) permit aux astronomes alexandrins d'évaluer la distance

de la Lune à la Terre, connaissant le rapport du rayon lunaire au

rayon terrestre. (Eratosthène)

A la même époque le géodésien Erathostène, né en -284 à Cyrène et

mort en -192, mesure la longueur de la circonférence terrestre.

Et sa découverte procédant d'une méthode juste (le principe des

gnomons) permit aux astronomes alexandrins d'évaluer la distance

de la Lune à la Terre, connaissant le rapport du rayon lunaire au

rayon terrestre.

Mais c'est Hipparque qui remporte le titre de plus grand astronome

de tous les temps dans l'école d'Alexandrie durant l'Antiquité.

Il vécut au 2ème siècle avant JC, il est né en -190,

et mort en -125. Il eut l'idée de classer les astres par grandeur

et dressa le premier catalogue d'étoiles. Il découvrit, en comparant

ses propres observations à celles de ses prédécesseurs, la précession

des équinoxes. Fondateur de la trigonométrie, il donna la théorie

des mouvements de la Lune et du Soleil (bien avant Ptolémée) en

expliquant en particulier le mécanisme des éclipses.

L'école

d'Alexandrie a également compté dans ses rangs une femme (et oui !) :

Hypathie, fille de Théon d'Alexandrie, savant du 4 ème siècle

après JC. Erudite, elle diffusa des œuvres de mathématiques

et d'astronomie, ce qui lui valut d'être lapidée en 415. Elle fut

la dernière représentante de l'école d'Alexandrie. (Hypathie) L'école

d'Alexandrie a également compté dans ses rangs une femme (et oui !) :

Hypathie, fille de Théon d'Alexandrie, savant du 4 ème siècle

après JC. Erudite, elle diffusa des œuvres de mathématiques

et d'astronomie, ce qui lui valut d'être lapidée en 415. Elle fut

la dernière représentante de l'école d'Alexandrie. (Hypathie)

|

| |

VII) La décadence de la science grecque.

Le travail et le système de Ptolémée reflètent tout à fait les

qualités et malheureusement les défauts de la pensée scientifique

grecque. En ayant l'idée d'un ordre permanent sous jacent du monde,

les Grecs ainsi que Ptolémée ont créé la théorie scientifique et

donné à la science le visage que nous lui connaissons aujourd'hui.

Sous leur impulsion, l'astronomie s'est transformée en une science

mathématique, fondée sur des observations précises et rigoureuses.

En demeurant toutefois encore trop abstraite, elle n'a pu réaliser

la connexion entre mathématique et physique, entre calculs et expériences,

qui conditionnent aujourd'hui le progrès des sciences quelles qu'elles

soient, aussi la mathématique grecque annonce son déclin tout doucement

mais l'école d'Alexandrie poursuit cependant son effort. Mais la

science grecque s'effondre dans des querelles mystiques de ses adeptes,

et les derniers coups seront portés par les chrétiens hostiles à

ce savoir, je cite, «païen». Les idées sombrent alors dans la confusion

la plus totale. Rome à présent domine à son tour le monde, mais

l'intérêt de ces derniers pour les mathématiques se limitera aux

travaux d'arpentage.

L'apport des Grecs n'est pas pour autant perdu, rejeté par le monde

chrétien, il va être sauvé par des moines qui recopient dès le 6ème

siècle après JC des manuscrits anciens et surtout par les astronomes

du monde arabe qui vont recueillir l'héritage grec en même temps

que celui des indiens.

L'Almageste était truffé d'anomalies mathématiques et astronomiques

auxquelles Ptolémée ne prêtait aucune attention ou qu'il a dissimulé

volontairement. Sa philosophie reposait sur le principe que si l'on

croyait assez fort en une chose, on pouvait en ignorant le reste

en démontrer l'existence : théorie assez étonnante…

Pour finir nous pourrons dire que Ptolémée fut probablement le

plus génial compilateur de l'Antiquité. Il fut un très grand géographe

mais en revanche il ne fut qu'un piètre astronome. Il fallut attendre

plus de 1400 ans pour voir arriver Copernic et son système héliocentrique.

Le système héliocentrique

|

|

Equateur céleste et ecliptique

|

|