|

L'été est une bonne saison pour visualiser une à une

toutes les étapes de la vie d'une étoile comme notre

Soleil. Pour une raison simple : c'est l'été que l'on

voit le mieux notre galaxie, la Voie Lactée, et les 200 milliards

d'étoiles qu'elle contient. Des étoiles jeunes, ou

vieilles, des étoiles qui viennent de naître ou qui

vont mourir, bref, tout un inventaire fantastique à la Jacques

Prévert, que nous vous proposons de découvrir ce soir,

une fois la nuit tombée. Commencez par placer la carte du

ciel au-dessus de votre tête, orientée vers le Sud.

Si vous tournez vos yeux en direction du Sud, vous apercevrez juste

au-dessus de l'horizon une drôle de constellation en forme

de théière : la constellation du Sagittaire. C'est

dans cette constellation que nous allons commencer notre promenade,

en y surprenant des étoiles au berceau.

La naissance des étoiles

C'est dans la direction de la constellation du Sagittaire que se

trouve le centre de notre galaxie. D'où l'extraordinaire

richesse de cette constellation en nébuleuses et en amas

d'étoiles : Charles Messier y a répertorié

15 objets dans le fameux catalogue qu'il a établi au XVIIème

siècle !!!

Le Sagittaire le 9 août à minuit dans le ciel de

Toussaint

Malheureusement, en Normandie, cette constellation est toujours

bas située sur l'horizon et les brumes de chaleur qui traînent

durant l'été gênent parfois l'observation du

Sagittaire. Mais si vous allez en vacances dans la moitié

Sud de la France, vous allez vous goinfrer de beautés ! La

longue pose photographique ci-dessous donne une bonne idée

du fouillis d'étoiles, de nébuleuses que contient

le centre de notre galaxie. Là-bas, le coeur de la Voie Lactée

bat ...

Admirez la pollution lumineuse du Havre, à gauche, et le

passage à droite d'un des nombreux avions qui zèbrent

la nuit...

Pas d'affolement, nous allons vous aider à vous y retrouver,

commencez par pointer vos jumelles sur le bec verseur de la théière,

et remontez lentement vos jumelles vous montreront une première

tache floue allongée, entourant quelques petites étoiles

il s'agit de la belle nébuleuse de la Lagune. On ne sait

pas très bien qui a découvert en premier la nébuleuse

de la Lagune : John Flamsteed en 1680 ? Le Gentil en 1747 ? Toujours

est-il que c'est en 1764 que Charles Messier décida de l'inclure

dans son catalogue des objets flous du ciel, sous le label M8.

Le Sagittaire et la nébuleuse de la Lagune au-dessus de

Toussaint - Photo Ph Ledoux - ASCT astronomie

La nébuleuse de la Lagune est en fait un immense nuage de

gaz, d'environ 115 années-lumière de diamètre,

qui est rendu luminescent par le rayonnement des nombreuses jeunes

étoiles qu'il contient. Ces étoiles sont faciles à

voir dans des jumelles. Si vous disposez d'un télescope ou

d'une lunette astronomique, ne loupez pas le spectacle de cette

pouponnière d'étoiles qu'est la nébuleuse de

la Lagune !

Et dans un télescope professionnel, vous pourriez voir

ceci :

Notre Soleil est né de la même manière, voici

5 milliards d'années, que les étoiles de la nébuleuse

de la Lagune. La seule différence est que ces dernières

sont beaucoup plus de jeunes : elles ont à peine 2 000 000

d'années. Que s'est-il passé à cette lointaine

époque ?

Il était une fois, il y a longtemps, longtemps, très longtemps,

il y a des milliards d'années ... il était une fois une gigantesque

bulle de plusieurs années-lumières de diamètre, composée de gaz

extrêment ténu. Un atome d'hydrogène par-ci, un atome d'hélium par-là

et pas grand chose entre les deux : voilà à quoi ressemblait la

nébuleuse primordiale qui devait donner naissance au Soleil ...

Photo télescope spatial Hubble

Ce nuage d'hydrogène et d'hélium n'était pas

homogène, des "grumeaux" s'y sont formés.

Sous l'effet de leur propre gravité, ces grumeaux, appelés

"proplyds" par les astrophysiciens, ont commencé

à se contracter et à s'échauffer : deux atomes

d'hydrogène en attirent un troisième, puis un quatrième

et ainsi de suite, selon un effet "boule de neige". Lentement,

très lentement. Pendant des millions d'années.

Photo télescope spatial Hubble

Petit à petit, à l'intérieur de ces grumeaux,

la chaleur et la pression ont augmenté. Jusqu'à atteindre

le point critique où pression et chaleur ont été

suffisantes pour obliger les atomes d'hydrogène à

fusionner de force pour se transformer en atomes d'hélium,

en dégageant un intense rayonnement : les réactions

thermonucléaires en chaîne venaient de se déclencher.

Une étoile venait de naître. Ainsi sont nées

les étoiles de la nébuleuse de la Lagune. C'est ainsi

qu'est né notre Soleil.

C'est celà la nébuleuse de la Lagune : un gigantesque

berceau d'étoiles en gestation.

Photo télescope spatial Hubble

Outre M8, vos jumelles devraient vous montrer dans le même

champ, juste au-dessus de la nébuleuse de la Lagune, un autre

petit nuage rond et flou : la nébuleuse Trifide, recensée

sous le nom de M20 dans le catalogue de Charles Messier.

Les nébuleuses M8 et M20 -Photo Ph Ledoux- ASCT astronomi

La nébuleuse Trifide est également une splendide

nébuleuse située, elle aussi, à 4500 années-lumière

mais elle nécessite un télescope pour commencer à

être appréciée.

Comme M8, la nébuleuse Trifide est éclairée

par les reflets des jeunes étoiles chaudes qu'elle contient,

lesquelles lui confèrent de somptueuses couleurs mais ces

dernières ne peuvent se voir qu'au moyen d'une longue pose

photographique

Photo NOAO

La jeunesse des étoiles

Si vous continuez votre balade dans la constellation du Sagittaire,

toujours en remontant la Voie Lactée avec vos jumelles, vous

distinguerez une nouvelle tache floue juste au-dessus de la nébuleuse

Trifide : il s'agit cette fois d'un amas de 40 étoiles, appelé

M21.

Les étoiles qui peuplent cet amas, situé à

4040 années-lumière, sont arrivées à

un stade plus tardif de leur évolution que celles de la nébuleuse

de la Lagune ou de la nébuleuse Trifide : alors que dans

ces nébuleuses, les étoiles venaient tout juste de

s'allumer, dans M21 on a affaire à des étoiles qui

ont déjà 4.5 millions d'années de vie et qui

se sont dégagées de la gangue de gaz et de poussières

qui leur a donné naissance.

Ces amas d'étoiles sont extrêmement fréquents

dans notre galaxie. Petit à petit, au fil des millénaires,

les étoiles composant ces amas vont se disperser au gré

des grands courants d'étoiles qui parcourent la Voie Lactée

et l'amas finira par se disloquer totalement : chacun sait qu'il

faut bien que les oiseaux quittent leur nid un jour ou l'autre.

Un bon exemple d'amas devenu extrêmement lâche est constitué

par les étoiles qui composent la constellation de la Grande

Ourse.

Mais pour l'instant, revenons au Sagittaire. Si vous poursuivez

votre lente remontée de la Voie Lactée avec vos jumelles,

vous verrez successivement 3 autres petits nuages flous et pâles,

correspondant à 3 autres nids d'étoiles, M18, M23

et M25. M25 est un amas d'environ 80 étoiles, âgé

de 89 millions d'années. M18 est également un amas

d'étoiles, mais beaucoup plus pauvre, puisqu'il ne contient

qu'une vingtaine d'étoiles âgées de 31 millions

d'années.

Enfin, M6, également appelé "l'amas du papillon",

est un splendide amas de jeunes étoiles encore entourées

d'un voile ténu de gaz. Malheureusement, il est situé

très bas sur l'horizon, en dessous du bec verseur de la théière

du Sagittaire et, de ce fait, il est rarement visible dans de bonnes

conditions depuis la Normandie, sauf en cas de ciel exceptionnnellement

clair.

Le magnifique amas ouvert M6 - Photo NOAO

Si vous n'êtes pas parvenus à repérer ces différents

amas d'étoiles, nous vous proposons plus loin une cible plus

facile : l'amas du Canard sauvage, M11, dans la constellation de

l'Ecu.

Mais revenons à la constellation du Sagittaire qui contient

encore deux belles nébuleuses accessibles à un astronome

amateur : juste au-dessus de l'amas d'étoiles M18, vous trouverez

tout d'abord une magnifique nébuleuse, M17, également

appelée nébuleuse Omega, visible aux jumelles comme

une petite tache blanchâtre allongée.

Mais c'est dans un télescope de 200 mm qu'elle devient vraiment

bien visible, avec ses nuées brillantes en forme de "L"

et les nuages de poussières plus sombres qu'elle contient.

La nébuleuse Omega constitue là encore un grand nuage

de gaz au sein duquel de nouvelles étoiles sont en train

de se condenser. Exactement comme la nébuleuse de la Lagune,

décrite précédemment.

Dans un télescope professionnel, le spectacle devient absolument

magique. Autre curiosité de cette nébuleuse distante

de 5700 années-lumière : c'est une source importante

d'émissions de rayons radio. A l'évidence, l'enfantement

de ces nouvelles étoiles se passe dans la douleur ...

Photo NTT

Enfin, une dernière tache floue est décelable aux

jumelles à la limite de la constellation du Sagittaire, à

côté de la précédente nébuleuse

: la nébuleuse M16, la nébuleuse de l'Aigle. Avec

vos jumelles, vous verrez surtout l'amas d'une vingtaine d'étoiles

que renferme cette nébuleuse située à 7000

années-lumière de nous. Cette très belle nébuleuse

correspond au même stade d'évolution stellaire que

la nébuleuse de la Lagune. Pour distinguer le cocon de gaz

qui entoure ces étoiles, il faut un télescope d'au

moins 200 mm de diamètre.

Et si vous aviez accès au télescope spatial Hubble,

vous y verriez de grands nuages sombres, appelés les "piliers

de l'univers" par les techniciens de la NASA : ce sont eux

qui contiennent les futures étoiles à naître.

Photo télescope spatial Hubble

Nous quitterons là la constellation du Sagittaire pour

aller crapahuter un instant dans la constellation de l'Ecu, située

entre les constellations de l'Aigle et du Sagittaire, afin d'y débusquer

un superbe nid d'étoiles serrées les unes contre les

autres : l'amas du Canard Sauvage, M11.

L'Ecu le 9 août à minuit dans le ciel de Toussaint

Déjà visible aux jumelles comme une petite tache

floue bien ronde, dans un petit télescope le spectacle devient

de toute beauté avec cet amas d'étoiles dont la forme

dessine effectivement un peu celle d 'un canard en plein vol (avec

un chouïa d'imagination).

Les étoiles adultes

Lorsque des étoiles s'allument, la nébuleuse gazeuse

au sein de laquelle elles se sont formées se dissipe en quelques

centaines de millions d'années.

Le gaz a servi à la fabrication des étoiles mais

aussi, éventuellement, à celle de futures planètes

qui vont, elles aussi, se condenser petit à petit autour

de leur étoile-mère.

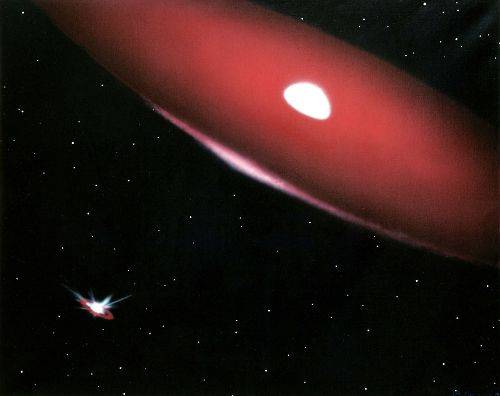

Un bon exemple de cette étape de la vie d'une étoile

est l'étoile 51 Pegasi, située à 44 années-lumière

de nous, dans la constellation du Grand Carré de Pégase,

située au-dessus de l'horizon Est

L'étoile 51 Pegasi est une étoile jumelle de notre

Soleil : même taille, même température, même

composition chimique. Elle est simplement un peu plus âgée

que notre Soleil : 8 milliards d'années contre 5. Cette petite

étoile, tout juste visible à l'oeil nu et à

première vue banale, a eu une importance historique : c'est

autour de cette étoile qu'a été découverte

en 1995 la première planète extérieure à

notre système solaire. L'exoplanète en orbite autour

de 51 Pegasi est une planète gazeuse géante, grosse

comme 0.6 fois Jupiter.

Le Carré de Pégase le 9 août à minuit

au-dessus de Toussaint

La vieillesse des étoiles

Abandonnons le Carré de Pégase et tournons maintenant

nos yeux vers l'Ouest, en direction de la constellation du Bouvier,

facilement identifiable grâce à sa forme de cerf-volant.

Elle est aisément repérable grâce à la

Grande Ourse : il vous suffit de prolonger l'arc de cercle formé

par la queue de la grande Ourse pour tomber sur une grosse étoile

très brillante, Arcturus, l'étoile principale du Bouvier.

Le Bouvier et la Grande Ourse le 9 août à minuit

au-dessus de Toussaint

Regardez attentivement Arcturus et vous constaterez que son éclat

tire nettement sur le rouge : Arcturus est une étoile géante

rouge. Elle nous montre ce que deviendra notre Soleil dans 5 milliards

d'années, lorsqu'il arrivera en fin de vie.

Photo SOHO

Lorsqu'une étoile a transformé tout son hydrogène

en hélium, elle atteint un seuil critique de déséquilibre.

Avant cette phase, il existait un équilibre stable au sein

de l'étoile entre, d'une part, l'attraction gravitationnelle

dûe à sa masse, et d'autre part, la pression de son

rayonnement. L'attraction gravitationnelle tend à amener

l'étoile à se contracter. Au contraire, la pression

de son rayonnement l'oblige à se dilater. Tant que ces deux

forces s'équilibrent, tout va bien.

Mais le jour où l'étoile a brûlé tout

son hydrogène, la force d'attraction gravitationnelle prend

le dessus et l'étoile entamera alors une phase rapide de

contraction au terme de laquelle son coeur s'échauffera à

des températures de plusieurs milliards de degrés.

Ce violent échauffement permet de relancer de nouvelles réactions

thermo-nucléaires de l'étoile : la force du rayonnement

l'emporte à nouveau sur l'attraction gravitationnelle et

l'étoile se met alors à se dilater démesurément

durant environ 100 millions d'années pour former une étoile

géante rouge, comme Arcturus. C'est ce qui arrivera aussi

dans 5 milliards d'années à notre Soleil.

Grossissant de plus en plus, le Soleil atteindra alors presque

l'orbite de la planète Mars. Mercure, Vénus et la

Terre seront englouties dans cette énorme sphère rougeâtre.

Mais ne vous inquiétez pas : tout ceci ne se produira que

dans 5 milliards d'années. Vous avez tout le temps devant

vous ! Notamment le temps de profiter de votre balade dans la constellation

du Bouvier pour braquer votre télescope sur Izar, une jolie

petite étoile double, comme il y en a tant dans notre galaxie.

Les systèmes stellaires multiples y sont extrêmement

fréquents. Notre petit Soleil solitaire fait un peu figure

d'étoile minable ... pour l'instant...

La mort des étoiles

Passons à la dernière étape de la vie d'une

étoile : qu'adviendra-t'il de notre Soleil lorsqu'il se sera

transformé en étoile géante rouge ? La constellation

de la Lyre va vous en donner une illustration.

Cette toute petite constellation est située au dessus de

votre tête, presque au zénith. Elle a une forme tarabiscotée,

composée d'un parallélépipède accroché

à un triangle. Elle est bien reconnaissable grâce à sa brillante

étoile bleutée Véga, distante de la Terre d'environ 25 années-lumière

: c'est la plus brillante de toutes les étoiles du ciel d'été et,

de ce fait, c'est la première étoile que apercevrez

lorsque la nuit commencera à tomber.

C'est dans cette constellation que se trouve l'une des plus belles

nébuleuses planétaires, située entre 1400 et 2000 années-lumière

de la Terre selon les estimations, et appelée par les astronomes

Messier 57. Cette nébuleuse est facile à repérer

avec un télescope d'entrée de gamme, de 114 mm de

diamètre, juste entre les étoiles Bêta et Gamma

de la Lyre (cf le schéma de la constellation placé

ci-dessus) : il s'agit d'une grosse bulle d'hydrogène et

d'hélium, éjectés à la vitesse de 20

km/s voici 20 000 ans par une étoile à l'agonie.

La Nébuleuse annulaire de la Lyre - Photo Ch Ferruel -

ASCT Section Astronomie

M57 préfigure ce que sera la fin de notre Soleil : après

avoir gonflé démesurément au point de devenir

une étoile géante rouge, il expulsera dans l'espace

son enveloppe gazeuse. Au centre de cette nébuleuse planétaire,

il ne restera plus que le cadavre de notre Soleil, une étoile

naine blanche qui se refroidira et se ratatinera au fil des millénaires.

Pour voir l'étoile naine blanche qui gît au milieu

de M57, il faut cependant un gros télescope, d'au moins 400

mm de diamètre. Par contre, pour voir la coquille de gaz

expulsée dans l'espace par l'étoile, un petit télescope

amateur, avec un grossissement de 50 fois, suffira à votre

bonheur. Si vous avez le télescope Hubble dans votre poche,

vous aurez droit à ceci :

Une autre magnifique nébuleuse planétaire est également

visible l'été : la nébuleuse Dumbbell, M27.

Vous pouvez la repérer en partant de la petite constellation

de la Flèche, en pointant la dernière étoile

de cette constellation avant de remonter à angle droit en

direction de la Lyre : dans le chercheur de votre télescope,

ou bien dans vos jumelles, elle aura l'aspect d'une petite étoile

floue.

Dans un télescope d'amateur, cette belle nébuleuse

aura l'aspect d'un trognon de pomme. Et dans le télescope

spatial Hubble ... mamma mia !!!!

devinez laquelle des 2 photos ci-dessus a été prise

avec le télescope Hubble ...

Ne quittez pas cette région du ciel sans jeter un petit

coup d'oeil sur l'étoile Epsilon de la Lyre. A l'oeil nu,

rien de bien folichon dans cette petite étoile de magnitude

5. Maintenant, pointez vos jumelles sur cette étoile banale

: vous la dédoublerez alors en une étoile double,

appelée Epsilon 1 et Epsilon 2 !

Encore plus fort : prenez maintenant une petite lunette astronomique

de 75 mm de diamètre, choisissez un oculaire donnant un grossissement

d'au moins 120 fois, et vous découvrirez que chacune des

2 composantes de cette étoile double est elle aussi double

! C'est la raison pour laquelle l'astronome William Herschel décida

d'appeler en 1779 ce quadruple système solaire "la double

double étoile de la Lyre". Imaginez-vous un instant

que notre Terre soit en orbite autour d'un système composé

de 4 Soleils ...

Epsilon de la Lyre vue au travers de jumelles puis au télescope

- Montage Ph Ledoux - ASCT Section Astronomie

Les Supernovae

Ce scénario de nébuleuse qui se condense en étoile,

laquelle engendre en vieillissant une étoile géante

rouge, laquelle meurt en laissant derrière elle une nébuleuse

planétaire et une étoile naine blanche, ne concerne

que les étoiles classiques, de taille moyenne, analogue au

Soleil.

Les étoiles plus massives que le Soleil connaissent une

fin infiniment plus violente : l'explosion en une supernova. Dans

ce scénario catastrophe, l'étoile ne se contente pas

d'expulser son enveloppe externe dans l'espace : elle explose intégralement

en une fraction de seconde.

Le résidu de cette gigantesque explosion se ratatine en

quelques dixièmes de secondes pour donner un astre extraordinairement

dense, appelée pulsar : une cuillère à café

de la matière dégénérée, essentiellement

des neutrons, composant ce pulsar pèserait autant que le

porte-avion Charles de Gaulle ! Les pulsars tournent sur eux-mêmes

à toute vitesse, envoyant à cadence régulière

dans l'espace un mince pinceau lumineux.

Dans le cas d'étoiles super-géantes de taille exceptionnelle,

le cadavre de l'étoile atteindra le stade ultime de concentration

de la matière : un trou noir, d'où rien ne peut s'échapper,

même pas la lumière, tant son attraction gravitationnelle

est immense.

Une bonne candidate au rôle de supernova est l'étoile

Deneb de la constellation du Cygne : cette étoile supergéante

bleue est grande comme 300 fois le Soleil et elle brûle la

chandelle par les deux bouts, illuminant le ciel à chaque

instant comme 394 438 Soleils !!! L'espérance de vie de ce

monstre se limite à quelques centaines de milliers d'années.

Quant aux restes de la supernova, ses débris gazeux vont

se disperser au fil des millénaires dans le cosmos : le Cygne

en contient un magnifique exemple, avec "les Dentelles",

somptueux enchevêtrement de gaz et de poussière expulsés

voici plusieurs milliers d'années par une supernovae. Mais

attention : en Normandie, cette délicate nébuleuse

torsadée nécessite un filtre contre la pollution lumineuse

pour être vue au télescope, juste à côté

de l'étoile 51 Cygni qui sera votre balise pour la repérer.

En Normandie, son observation nécessite donc du bon matériel

astro.

Les Dentelles du Cygne, également appelées NGC6992

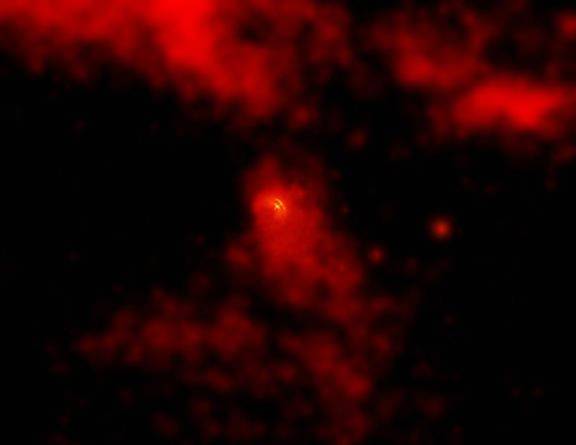

Le satellite Chandra, spécialisé dans l'observation

du ciel dans les longueurs d'ondes des rayons X, a réussi

à repérer le pulsar issu de l'explosion de la supernova

des Dentelles du Cygne :

Que deviennent ensuite les débris de la supernova ? Ils

vont continuer à se répandre dans notre galaxie, où

ils vont ensemencer les grands nuages d'hydrogène qui y dérivent

: de cette onde de choc naîtront alors de nouvelles nébuleuses

qui donneront un jour lointain naissance à de nouvelles étoiles

et à de nouvelles planètes. La grande boucle de la

vie et de la mort des étoiles sera alors achevée.

Pour finir cette belle promenade dans le ciel de l'été,

tournez votre télescope vers l'étoile formant l'autre

extrêmité de la constellation du Cygne : Albiréo.

Ce sera votre cadeau de fin de soirée : votre télescope

vous montrera qu'Albiréo est sans doute la plus belles des

étoiles doubles du ciel de l'été. Vous pourrez

admirer un Soleil rouge et un Soleil bleu en orbite l'un autour

de l'autre.

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre découverte

des constellations de l'été et des nombreuses nébuleuses

et amas d'étoiles qu'elles contiennent, vous trouverez un

dossier plus

complet destiné aux possesseurs de télescopes

Les enseignants et les animateurs de club peuvent également

télécharger sur le site Internet d'Yves Lhoumeau,

maniaque binoculaire bien connu dans le milieu des astronomes amateurs,

un fichier et un manuel complets afin de réaliser eux-mêmes

des diapositives des

constellations du ciel (cliquez sur "diaporama à

fabriquer").

Si vous disposez d'un télescope et que vous souhaitez disposer

d'une aide complète et en même temps facile à

utiliser pour un débutant, nous vous recommandons chaudement

le CD-Rom Astrothèque 2000 : un atlas du ciel comprenant

220 objets détaillés comme nulle part ailleurs avec les cartes,

les photos, les explications et les dessins indispensables pour

les repérer, des éphémérides interactives

vous permettant de tout savoir sur ce qui se déroulera au cours

de la nuit, un atlas lunaire, une banque de plus d'un millier de

photos et dessins d'astronomes amateurs commentés, des cartes du

ciel, fiches et maquettes prêtes à être imprimées, un pilotage dans

le système solaire en 3D : bref, une vraie petite merveille que

nous utilisons très régulièrement à

Toussaint pour préparer nos soirées d'observation

du ciel. Pour plus de renseignements, cliquez sur l'image ci-dessous.

|